长江日报讯(记者李佳)6月7日,武汉市人民政府网站发布《市人民政府办公厅关于加快推动科教人才优势转化为创新发展优势的实施意见》(以下简称《实施意见》)。

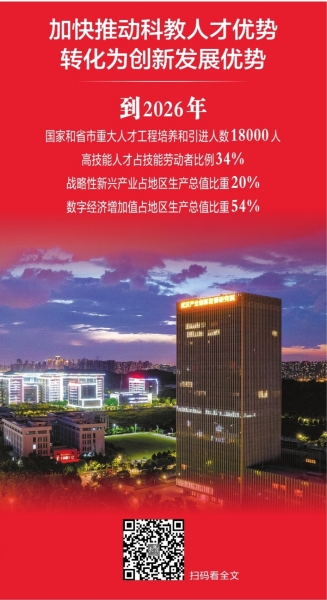

《实施意见》提出,武汉要畅通教育、科技、人才的良性循环,加快形成“支撑中部、辐射全国、融入世界”的创新发展增长极。到2026年,科技自立自强能力显著增强,一批关键核心技术实现重大突破,每万人口高价值发明专利拥有量达到45件;在汉高校院所与武汉经济社会深度融合,高校输出到本地企业的技术合同成交额年均增幅10%,国家和省市重大人才工程培养和引进人数达到18000人,高技能人才占技能劳动者比例达到34%;具有武汉特色和优势的现代化产业体系加快建设,战略性新兴产业和数字经济增加值占地区生产总值比重分别达到20%和54%。

为实现这一目标,武汉将实施产教融合发展行动、产才融合促进行动、创新策源筑基行动、核心技术突破行动、改革创新攻坚行动共五项任务,包括15条具体任务。

根据《实施意见》,产教融合发展行动中,将推进特色学科建设。如围绕我市重点产业,做强集成电路设计、数字经济、人工智能、网络安全等学科专业,新设一批技术经纪、科技投资、工业设计等适应新技术新产业新业态新模式的学科专业;还将推进产教人才流动。建设未来技术学院、现代产业学院、卓越工程师学院等校企协同育人平台。深入实施工程硕博士培养改革专项试点。探索推广武汉大学“雷军班”等人才培养模式等。

武汉将实施产才融合促进行动。发挥用人主体作用。每年引进和培育战略科技人才、产业领军人才、优秀青年人才、各领域专项人才等1000名以上,高技能人才8000名左右;健全人才服务体系。完善“武汉英才”认定支持体系。优化实施博士后人才倍增行动。加强人才安居及生活保障,建设“武汉科学家之家”。到2026年,全市人才资源总量达到430万人。

武汉将实施创新策源筑基行动。将建设重大科技基础设施和实验室体系。有序开展一批重大科技基础设施预研预制,争取入列国家专项规划。支持湖北实验室承担国家科技重大专项,参与“尖刀”技术攻关工程;提高科技创新平台能级。每年建设10个技术(产业、制造业)创新中心;建设科技成果转化载体。推进“武创通”科创服务平台建设。每年建设10家科技成果转化中心。梯度实施初创科技企业育苗、小微高企跃升、骨干高企瞪羚、领军企业引领计划。

武汉将实施核心技术突破行动。加快构建产业创新矩阵。打造10个以上产业创新联合实验室。每年实施10个科技重大专项,采取“揭榜挂帅”方式支持骨干企业开展攻关,形成“杀手锏”技术和竞争性产品。每年实施100个重点研发计划项目;加快推进应用场景建设;加快优化创新空间布局。因地制宜打造“两个一百平方公里”工业园区,加快推进“工业上楼”。争创湖北东湖综合性国家科学中心。促进光谷科技创新大走廊、车谷产业创新大走廊、武汉滨江数创大走廊三廊融通发展。

武汉将实施改革创新攻坚行动。深化科技教育人才体制改革。赋予企业技术路线制定权、攻关任务分解权、参与单位决定权和经费使用自主权。深化职务科技成果赋权改革。加快建立以创新价值、能力、贡献为导向的科技人才评价体系;促进科技产业金融良性循环。带动社会资本投早、投小、投长、投创新;强化知识产权创造保护运用。力争每年培育国家、省级知识产权示范企业和优势企业20家以上;融入国际国内科技创新网络。到2026年,支持建设10家国际企业创新中心、10家“一带一路”联合实验室;培育创新创业文化良好氛围。到2026年,公民具备科学素质比例达到20.3%。