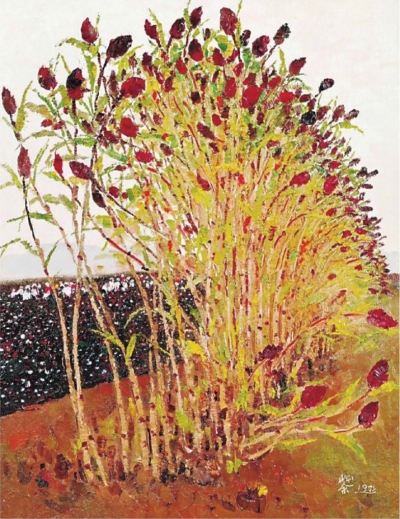

高粱与棉花地(油画)

吴冠中 作

□ 罗庆华

棉花比起其他庄稼的花来,稍稍有不同。油菜花以热烈取胜,它们密密匝匝晃眼睛,摘下仔细看时,花瓣细碎、单调,村姑模样,并不特别。芝麻从顶端翻出白花,茎秆直愣愣的,显得笨。花生和黄豆的花柄短,小小的花藏在腋下,羞于见人。至于稻、麦、苞谷之类,它们的扬花时节,只有农人们才愿意顶着草帽,伏在枝叶里细细端详。

棉花素纱轻幔,娇俏可人,纵是菜园里数一数二的紫茄和黄瓜,也开不出棉花的别致模样。棉田是上一年秋后重新挖过的,太阳下炕了小半年,经过冬雪和春雨浸润,加之霜露侵袭,干了湿,湿了干,土块变得支离破碎,疏松瘫软。四五月间,掠去浮草,施上底肥,将长出三两片棉叶的营养钵移到田里。起初,你专注在浇水施肥除草上,为地蚕大伤脑筋,不知不觉,植株从五六片叶,长到十来片叶,到有二十余片时,叶子变成阔卵形,边缘现出浅裂,蓊蓊郁郁,可以捕住风了,花萼会从叶腋间慢慢沁出来。等到花萼长成苞叶,手掌般护住里面的花瓣时,你才猛然一醒,仿佛几天不见的邻家小女,身段突然窈窕起来。过几天,花瓣将苞片拱开,瓣尖团在一起,掩闭着,如同一个个彩色小灯笼,盈盈在枝头。很快花瓣会绽放,白的、黄的、红的、绿的、粉的,像五彩酒杯,更像曳长丝舒广袖的宫娥们穿的飘飘裙衣,惹得隔壁菜园的蝴蝶飞过田埂来。蜜蜂在花房钻进钻出,想穿走这身花裙子,它想得美。

这块棉田位于新集村。新集是我老家,我在这里长成少年,眼见当年人稠地密的村庄变成现在厂房林立、高楼蔚起的城郊聚居区,依势而建的旧房子和整齐划一的新房子毗邻相望,农田、菜园和林地在各栋建筑之间犬牙交错,见缝插针。宝成路穿村而过,向南进入孝感城区,向北连接武汉都市圈环线高速,人来人往,车流如织。

棉花还没开的时候,我妈犯病了,动两次手术,住院一个多月,天天念叨她的地,于是照顾母亲和照顾棉花的任务,都由我承担下来。我把棉田里新叶拂拂摇动、初花朵朵盛开的景致拍给母亲看,母亲的面容露出微笑,说这才刚刚开始,马上是七八月的大风大雨,得提前给棉花培土起垄,防止倒伏。

给棉花起垄,不像锄草那样,轻拢慢捻抹复挑,技术性强,但它是力气活,全身要绷起来,腿扎紧,腰着力,背微伏,手使劲,持住薅锄后柄,锄尖斜入,将两排植株中间的浮土向左右两边铲覆,掩住植株根部,用脚踩实,形成一道垄埂,中间辟出的沟槽,可以留水保墒。我记住母亲教的要诀,戴上草帽,笨手笨脚,学着种棉花。

六月的太阳已经发威,一畦地还没整出来,额头已渗出汗水,衬衣贴住肉,我起身歇息。不远处的廉租房小区门口,两台挖掘机轰隆隆转动臂膀,运土如飞,将一条淤塞几十年的河渠慢慢疏浚出来,听说两边还要起护坡,栽绿植,修便道,装路灯。我知道现在好多地方大兴水利,开车在府河和澴河大堤去钓鱼的时候,经常堵在挖断的涵闸一边,看着忙碌的工地,只好绕道走。各级政府干部忙得很,他们在想方设法抓基建,拼经济。

收工的时候,杨老师从田间弯过来,说:“你这不对,浇水容易两边流,到不了根部,真到了刮风下雨,还是有倒伏。”他在田边捡根木棍,插在一棵棉株旁边,将茎秆绑上。杨老师指着他家的地:“你看,我的秋葵每年都这样绑,风雨不误,产量大得很。”

杨老师是民办教师,教过我的数学。几十年来,他靠教书和种地的微薄收入养活全家,后来从民师岗位退下,全凭挖泥鳅、捕鳝鱼、抓龙虾,将女儿出嫁,儿子培养为大学生,进了国企。到底是老师,以前教我读书,现在教我种田。

第二天,我去野树林寻来树枝,一根根插进地里,用布绳固定棉秆,枝叶飒飒有声。一阵阵南洋风,把额头的汗水逼干,毛孔吹开,钻进去,沿着大脑皮层回旋游走,又从后脑勺出来,神清气爽。过去这些年,我在笔纸上字字经营,在职场里日日反省,在城市中步步维艰,把自己过得像热锅上的蚂蚁。如今,手握农具,汗流浃背,烈日当头,脚踩泥土,我能够体会到专注劳动带来的锚定、通畅和松弛,这才是作为实体的我。

这时我注意到灿章,他挑着白塑料桶从街心里出来浇菜地,见到我手里的活儿,笑起来:“说是人勤地不懒,也不能把人累着呀!”他告诉我先别忙着动手,让棉花自己往下扎根,等大风大雨过后再观察长势。“到那时候,长势歪的,倒的,难看的,你再来扶它,不晓得几省事。”灿章也姓杨,杨老师的本家,杨老师地种不过来,便划了一大块给灿章。杨老师说,他现在一个人,有儿女孝敬,有征地补偿,有政府养老补助,已经很满足了,不需要这么多地。

把身后几排棉秆绑好,我将剩下的木棍甩得远远的,提着瓶矿泉水,四下里打量:左边一片棉花,沟是沟,垄是垄;右边一片,排排棍棒似阵;中间一片,如如不动惹清风。突然发出奇想,我的面前,简直是一块先秦思想试验田。你看嘛,棉田起垄,相当于孔孟的抚导教化;棉花绑秆,类似于商朝的严刑峻法;而灿章之路数,则堪如老庄的无为而有为。我被自己的横生妙趣惊到了!我得看看儒法道三家,到底何方圣人显灵,护我棉花茁壮向上长。

母亲出院了,我把她引到地里看试验田。第一批棉铃已经长出,像一个个绿头小沙弥,在枝条上排排打坐,它们好像在练一种开光见日的内功,假以时日,白花花的棉绒,有一天会从头顶爆出来。母亲嘱咐我,打药之外,要记得给棉花打顶和掐枝,防止枝叶徒长。

打顶简单,将顶芽抹去就行;掐枝则要辨识公枝和母枝,母枝留下,公枝只长叶不开花,掐掉。这些一代代传承来的知识,你若不亲自弯下腰,手脚沾上泥土,流一身汗,是难以领会的。七月的天,说变就变。棉田里突然来一阵风,抬头看天时,南边的乌云已经盖过来,太阳若隐若现,等风再次吹来,已经夹杂着大颗大颗的雨滴。我赶紧跑上田埂,跳过水沟,躲进杨老师搭建的木棚避雨。

这是七月的第一场雨,接着是第二场、第三场雨,江汉平原的雨季来了,遥远太平洋上生成的超级台风裹挟着大量水汽突入内陆,黑云和雷电占据天空,疾风夹着暴雨,时而呼啸远去,时而席卷重来,空气又湿又热,植物疯长。半个月后,太阳重新露出头,晒得地里能下脚走人了,我背着锹去看棉花。

棉田在一方樟树林后面,从树林的弯弯小径走出去,便一览无余了。绑过秆子的一片棉花依然挺立;起垄的歪了几棵,不过新枝新叶簇在一起,还算好;其余的一片,仅凭深根抓住泥土,倒伏了一些,并不严重,它们横生枝节,旁逸斜出,揪耳扯髻,偃仰百态。我用手轻轻扶正,将露出的根部周围踩实,待松手后不再侧歪了,再去扶下一棵,很快就完工了。枝子上面的花陆续开,雨水的缘故,花瓣恹恹的,强打精神。枝叶间新长出棉铃,最早的一批棉铃已经膨大,呈桃状,有浅浅的喙。现在我可以初步为试验田作出结论了:儒法道三家都在我这块棉花地显了灵,它们各显神通,各有千秋,不过相较于起垄和绑秆的劳累,我更倾向于老庄的无为而为,毕竟人们天然地喜欢松弛,动物和植物也是。

这样骤来骤去的雨水,到了八月突然没了,刀剁断一样,天气进入一年中最热时段。棉花不怕热,继续开,但已没有六月份初花的气象,作为陪衬的叶子这时失去清秀,变得破碎、焦黄、斑驳;枝子横七竖八地长,土里土气的,缺乏气质;棉桃圆鼓鼓,有的已经炸开,露出白白的棉肉。棉花只在早期的时候好看,中后期的棉花,如同乡下结了婚添了伢的女子,开始风风火火做人家,屋里的柴米油盐,地里的栽种收割,亲戚的周情搭礼,邻里的争斗打骂,让女子的脸庞迅速失去血色,变得憔悴,头发也跟这棉花枝梗一样灰不溜秋,撕扯不清。

等太阳偏西,母亲会下地摘棉花,艰难穿行在棉株丛中,将雪白的棉绒一缕缕从炸裂的棉桃中捻出来,有时得匍匐地上,伸手够着摘。这样的劳作,从八月持续到十月底,棉株停止开花为止。摘回的棉花,第二天还要摊开在太阳下曝晒。棉花的特质,大概是趁着一年中最热时光的生长,吸蓄了太阳的能量,具足圆满,转而给人以温暖吧。

白天慢慢变短,有时摘不了一桶,天就暗下来。母亲直起身子,望着夕阳,她会慨叹说“冬至一线长,夏至一线短”,这是外婆传给母亲的谚语,讲的是一年中的昼夜长短变化。古时候女子纺线织布,冬至起,昼长夜短,每天要多纺一线;夏至起,昼短夜长,每天要少纺一线。我佩服总结这谚语的女子,不知生于哪朝哪代,何年何月,她勤劳不辍歇,修长的手指在纺车上日夜劳作;她敏感如精灵,体察到光阴从她的指尖滑过,劳动真是藏有智慧!

吃完晚饭,我陪母亲转路。街心的路灯已经亮起。小区文化广场音乐嘣嚓嚓,人们跳起欢快的健身舞。河渠边的护栏旁,一群老人坐在小椅小凳上愉快地咵天。“我现在不操么心,住的是廉租房,拿的是养老金,年底干部们提着米油来慰问,这还有么话说?”一位老者摊开手,满脸自足。

我和母亲拐上步道,迎面是呼哧呼哧喘着气快步走的人们,影子长短错落。

“再摘几天棉花,就去给萱萱打一床垫絮。”母亲说,“棉絮垫着透气,柔暖,孩子上一天的学,累得很,一定要睡舒服!”萱儿好几个月没有回老家,天凉了,母亲惦记着乖孙女呢!

还是她老人家想得周到,我连忙应声说:“是的,要舒服,要有松弛感!”