搭载龍鹰一号的亿咖通·安托拉1000计算平台。

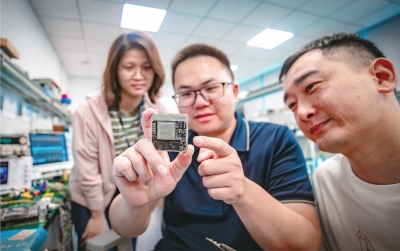

实验室研发测试现场。

在武汉“中国车谷”的版图上,武汉市汽车智能驾舱产业创新联合实验室正成为产业升级的创新引擎。通过技术溢出效应,实验室吸引了高通、三星等全球科技企业深化合作,在武汉形成了从芯片设计、软件研发到整车应用的智能汽车产业集群。

————————

清晨的武汉经开区智能网联汽车测试场,阳光穿透薄雾,一辆搭载着最新“舱行泊一体”系统的测试车正缓缓驶入弯道。

车内,工程师紧盯屏幕上跳动的数据流——方向盘自动修正角度,中控屏实时渲染路况三维模型,泊车系统提前识别侧方车位,同时用户还可以体验座舱丰富的娱乐功能并控制车辆。“舱行泊”三大核心功能,在单颗SoC的算力支撑下无缝协同。

这是武汉市汽车智能驾舱产业创新联合实验室的日常测试场景,也是中国汽车智能化技术从实验室走向全球市场的生动缩影。

■ 战略锚定:以实验室为枢纽,链接全球智能汽车生态

“在‘AI定义汽车’的浪潮下,谁能掌握舱驾一体的核心技术,谁就能占据全球汽车智能化竞争的制高点。”武汉汽车行业协会会长、亿咖通科技中国&亚太事业群总裁陈斌波站在实验室里,指着屏幕上应用在全球各地的量产车型案例介绍道。

作为武汉市首批产业创新联合实验室,这里正成为国家智能汽车发展战略与“人工智能+”行动在武汉的关键落子点。

响应国家战略,亿咖通科技以实验室为核心,构建了“产学研用”深度融合的创新体系。实验室联合武汉高校院所、行业协会及六家生态伙伴,组建起一支由近百位教授、博士后、博士组成的柔性研发团队,聚焦舱驾一体、车载AI大模型等前沿领域。

“武汉拥有从SoC设计到整车制造的全链条优势,我们要做的就是把这些分散的创新力量拧成一股绳。”陈斌波表示。实验室成立以来,已推动多项技术突破从论文走向生产线,其中“舱泊一体”技术已在吉利银河E5、领克Z20等车型实现量产。截至2025年第一季度,全球搭载其产品的车型已超870万辆。

在全球化使命的驱动下,实验室的技术创新始终瞄准国际前沿。面对汽车行业中央计算的发展趋势,亿咖通科技依托武汉基地,将“产学研”成果深度融入全球研发网络。

“我们在伦敦、斯图加特等全球各地的研发中心与武汉实验室实时联动,确保技术既能满足国内市场需求,又能适配全球标准。”陈斌波介绍,这种“全球研发、全球交付”模式,已获得大众、沃尔沃等国际车企的认可,成为中国汽车技术“出海”的重要示范。

■ 技术攻坚:从“舱泊一体”到“多域融合”的硬核突破

“传统汽车的座舱、行车、泊车系统如同孤岛,而我们要做的就是架起连接它们的桥梁。”武汉市汽车智能驾舱产业创新联合实验室首席科学家、亿咖通科技智能生态研发中心负责人雷淼森手持一块模组解释道。

这块名为“安托拉1000”的计算平台,集成了单颗“龍鹰一号”7nm车规级SoC,正是实验室技术突破的核心载体,其CPU 100KDMIPS、GPU 900GFLOPS的算力以及8TOPS(int8)的独立NPU算力,能够支持单双SoC在内的多种产品形态,以及从域控制器到中央计算平台的多种应用,为智能化功能提供了强大支撑。

更关键的是实验室研发的独特架构。“通过‘硬隔离’+‘LXC隔离’技术,我们把芯片算力像切蛋糕一样精准分配,ADAS功能运行在独立隔离的kernel中,既满足ASIL-B等级功能安全要求,又把算力折损控制在5%以内。”

雷淼森展示的实车测试数据显示,基于这种架构,实验室成功实现了单SoC“舱行泊一体”的核心功能融合——智能座舱的交互体验、行车和泊车辅助的环境感知、决策判断和精准控制,通过底层算力挖掘和云山跨域软件平台的高效协同,在同一颗SoC上实现了高效运转。

“安托拉+云山”解决方案矩阵是技术落地的最佳实践。安托拉1000 SPB中央计算平台搭载龍鹰一号芯片,提供强劲算力支撑;云山跨域软件平台则像灵活的操作系统,打通不同功能域的数据流。

雷淼森以吉利银河车型为例介绍:“这套方案让车型开发周期缩短了30%,用户能体验到语音控制、自动泊车、车道保持等功能的无缝衔接,停车难、操作复杂等问题得到显著改善。”这种工程化交付能力,使实验室技术快速从样品走向产品,目前已在多款车型实现全球量产上车。

■ 全球拓展:从武汉实验室到国际汽车生态

今年3月,亿咖通科技与大众集团达成合作,双方宣布将为大众、斯柯达品牌全球车型提供智能座舱解决方案。

首批搭载实验室技术的车型将在巴西和印度等新兴市场推出,这标志着武汉研发的智能化技术正式进入全球主流汽车生态。“我们的使命是在中外汽车产业间架起桥梁。”陈斌波引用亿咖通科技联合创始人、董事长及首席执行官沈子瑜的话强调,全球化不是简单的产品出口,而是技术生态的深度融合。

为实现“一次合作,全球适配”的目标,实验室构建了覆盖技术研发、合规认证、本地服务的全球体系。在技术层面,云山跨域软件平台支持包括GAS在内的全球生态系统,能快速适配不同区域的服务;在运营层面,实验室联动企业分布在12个国家的运营中心,武汉总部负责核心技术研发,伦敦、哥德堡等地团队负责本地适配。

“大众欧洲车型需要符合严格的GDPR数据法规,东南亚市场则对热带气候下的稳定性要求更高,这些都要在武汉研发阶段就提前考虑。”陈斌波介绍,通过主动拥抱ISO认证、生态适配等国际标准,实验室技术已通过全球主流车企的严苛验证。

车载AI大模型的突破让全球化之路走得更远。实验室推出的ECARX AutoGPT引擎,完成了DeepSeek-R1模型的深度适配,并开发出“ECARXperience”生成式车载HMI系统。

“这套系统能根据用户习惯和场景自动调整交互方式,比如识别到驾驶员疲劳时,会主动切换到简洁模式并提醒休息。”雷淼森演示的交互场景显示,基于AI大模型的智能座舱正从“被动响应”向“主动服务”进化,该技术已规划在一汽红旗新能源车型上应用,未来将随合作车型走向全球市场。

■ 生态赋能:从技术突破到产业升级

在武汉“中国车谷”的版图上,实验室正成为产业升级的创新引擎。通过技术溢出效应,实验室吸引了高通、三星等全球科技企业深化合作,在武汉形成了从芯片设计、软件研发到整车应用的智能汽车产业集群。

“武汉有深厚的汽车产业底蕴,实验室就像催化剂,让产学研资源加速化学反应。”陈斌波表示,企业在武汉的研发投入连续三年超营收15%,这种持续投入正带动更多复合型人才集聚,助力“中国车谷”向“智能车谷”转型。

技术创新的价值最终体现在用户体验的提升上。在实验室的体验中心,市民张先生试驾搭载最新系统的车型后赞不绝口:“以前开车要记一堆操作步骤,现在说一句话就能控制空调、导航,停车时车子自己就能停好,感觉汽车真的变成了智能伙伴。”

这种从“交通工具”到“第三空间”的转变,正是实验室技术惠民的生动写照。随着舱驾一体技术的普及,更多消费者将享受到安全、便捷、个性化的出行体验。

更广阔的应用场景正在打开。今年6月,实验室研发的全固态3D激光雷达技术与某全球头部科技企业达成合作,将为智能割草机器人提供感知方案,这标志着亿咖通的技术应用从汽车领域延伸至具身智能产业。

“智能汽车的技术积累,完全可以赋能更多移动智能终端。”雷淼森展望道,从汽车智能驾舱到各类智能设备,武汉实验室的创新成果正从单一领域走向多元生态。

夕阳下的测试场,测试车完成最后一组验证数据采集,工程师们围在一起讨论着优化方案。屏幕上,亿咖通技术产品在全球各地的量产搭载数量持续更新,武汉研发的代码正驱动着millions of cars 驶向世界各地。从这间实验室出发,中国汽车智能化技术正以硬核创新实力,在全球汽车生态中书写着属于武汉的篇章。