1945年8月15日,日本天皇裕仁以广播形式发布《终战诏书》。日本无条件投降。

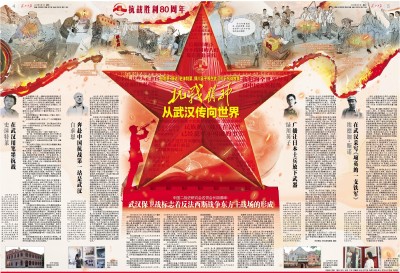

1938年,即87年前,武汉是全国抗战的中心,武汉保卫战更是抗日战争中规模最大、时间最长、最具有战略意义的重大战役。武汉保卫战究竟有多重要?为何一大批国际友人来汉参与援华活动?他们对世界的发声意味着什么?近日,长江日报记者采访了中国二战史研究会名誉会长、武汉大学人文社会科学资深教授胡德坤。

长江日报记者:为什么武汉保卫战有着东方主战场开辟性的意义?

胡德坤:七七事变后,国共合作形成全民族抗战。武汉保卫战进行的前期,中共领导的华北抗日根据地已经开辟。中共领导的华中抗日根据地是在武汉保卫战时期开辟的。1938年4月,新四军的军部刚刚恢复,军部最初在南昌,这时候迁到武汉。这一时期,新四军逐步开辟了江北根据地和江南根据地。中共领导的华北、华中抗日根据地的开辟,便形成了敌后战场。

武汉保卫战是中国正面战场和敌后战场互相呼应作战时期,这两个战场的开辟标志着反法西斯战争东方主战场的形成,这是世界上第一个反法西斯战场。

长江日报记者:在武汉保卫战中,为何有一大批国际友人来汉参与援华活动?

胡德坤:在武汉保卫战中,来到武汉的国际友人主要是两大类。第一类是共产国际派遣来的,比如白求恩;第二类是民间自发来武汉的,如战地记者史沫特莱。武汉保卫战之前,上海、南京相继沦陷。由于武汉保卫战是日本战略进攻的最后一战,因此,大家很关注。事实上,这时的武汉已成为全国抗战中心。这样的战争局势,让西方记者们更关注武汉保卫战,吸引他们前来采访、报道。1938年,是国共合作最好的时期,中共领导人周恩来在武汉工作,住在武汉大学十八栋,周恩来、邓颖超夫妇会见美国记者斯诺的照片就是在十八栋拍摄的。

长江日报记者:武汉保卫战中的抗战精神,如何从武汉走向世界?

胡德坤:当时,国共两党在“保卫大武汉”的统一口号下,动员全国军民抗战,形成一种抗战精神——全国军民众志成城,共同保卫大武汉。后来,武汉保卫战中的抗战精神成为整个抗战时期抗战精神的一个重要组成部分。这种抗战精神很关键,无论是国民党的军队还是共产党的军队,官兵们都受到感染和鼓舞,为抗战英勇献身。

从国际上来看,当时西方正在对日本实行妥协退让的绥靖政策,不敢站出来支持我国抗战。全世界可以看到只有中国在坚持抗战,这就是抗战精神。

当时的局面,我们国家的军队没有制空权,也没有制海权。中山舰到武汉来支援武汉保卫战,也被日本空军炸沉。中国军队利用两座大山,即庐山和大别山险峻的地势进行抵抗。我看到日军的一些作战记录,在大别山,日军一个联队几千人打得只剩下几百人。在庐山,日本有一个中将师团长被炸伤了。驻守大别山是李宗仁第五战区,驻守庐山是陈诚第九战区,都打得不错。只是中国部队的武器装备跟日本部队相比差得太远。所以,外国友人也看到中国装备差、中国没有钱,这样的情况下战争局面又会如何呢?带着复杂的心情,他们在武汉进行报道。这就又有了后来部分外国友人来捐赠,比如史沫特莱,她在到处募集资金来支持中国抗战。

1945年1月6日,美国总统罗斯福在国情咨文中表示,“我们也忘不了中国人民在七年多的长时间里怎样顶住了日本人的野蛮进攻和在亚洲大陆广大地区牵制住大量的敌军”。很多国际友人来到武汉之后,他们把武汉保卫战真实的情况带给了他们国家。所以,他们也从侧面帮助了中国抗战。反过来说,也是中国的坚持抗战,才获得了国际上的认可。

长江日报记者:近10年来,关于抗战史的研究,学术界有哪些变化吗?

胡德坤:近年来,抗战史的研究持续深入收集史料,充实抗战史研究,这是做得比较好的方面。但第二次世界大战史研究,还有很长的路要走。这十年,我们的研究人员到美国、英国、法国、德国、日本、俄罗斯,查阅资料。一查才知道这些国家公布的史料,多到简直不计其数,可谓汗牛充栋,仅仅一个太平洋战争,在旧金山档案馆,档案资料足足堆满了3个房间。

我还想讲一点,战后以来,西方学者都是以1939年欧战爆发作为二战起点,而1939年以前中国6年的局部抗战、2年的全面抗战都一笔带过,这是对中国抗战的忽视和贬低,对中国是不公正的。近年来,也有西方学者写二战史是从九一八事变开始的,认为这是二战的开端,充分肯定在欧战爆发前中国长达8年的抗日战争的贡献。近几年,我们课题组的张士伟教授翻译了美国学者安德鲁·N.布坎南的《全球视野下的第二次世界大战(1931—1953)》这本书。该书最大的特点是它超越了“二战”西方中心论观点,将1931年九一八事变作为二战的开端,充分肯定中国抗战的历史地位,这是对历史的尊重,真正具备了全球性视野。今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,我们看到还有不少外国学者的著作肯定了中国抗战的贡献,这在10年前是很少见的。我相信今后在国际学术界将会有越来越多的学者认可中国抗战的巨大贡献。

总策划:李皖 策划:张凡 张斌 文字:陈静茹 手绘:职文胜 制图:陈昌 参与:实习生江宇涵 刘欣茹