长江日报讯(记者张维纳 占思柳 樊友寒)新学期,武汉的教师和学生在人教版初中历史教材上看到曾侯乙编钟的内容,占了整整3页。

9月5日晚,市第十九初级中学历史教研组组长朱怡对长江日报记者说:“这让历史走进了生活,走近学生身边。”朱怡介绍,教材中与湖北有关的内容还有郧县人、勾践剑等。郧县人是新增的,勾践剑插图页码前移了,原来是作为兵器,现在突出铸造工艺。

新学期第一节历史课上,市南湖中学初一新生陈锦瀚在课本上看到了曾侯乙编钟,他读小学二年级时在湖北省博物馆看过这套实物。

历时两年多修订,义务教育历史等3科统编教材今年秋季学期开始在小学一年级和初中一年级使用。这次修订增加了曾侯乙编钟的内容。

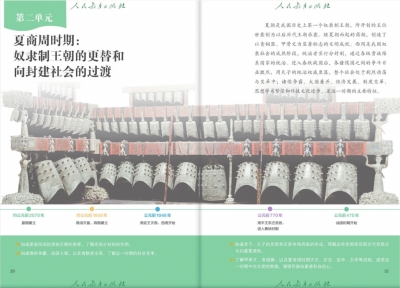

记者看到,七年级(上册)中国历史教材第二单元介绍夏商周时期内容时,曾侯乙编钟的照片跨第20和21两个页面,第49页《知识拓展》栏目图文并茂地又做了介绍。书中介绍,1978年,湖北随州曾侯乙墓出土了一整套战国时期的编钟,全套共65件,上有铭文3700多字。这是我国迄今发现的保存最好、音律最全、音域最广、气势最宏伟的编钟,至今还能演奏。

记者在国家文物局网站上看到,首批禁止出国(境)展览的64件文物目录,曾侯乙编钟在列。

湖北省社会科学院原副院长、《荆楚文化史》总主编刘玉堂说:“中国古代的传统文化是礼乐文化,编钟是乐文化的代表,礼乐二者相辅相成。曾侯乙编钟出土于湖北,是荆楚文化的重要标识之一。”

湖北省文物考古研究院院长方勤说,“曾侯乙编钟是改写世界音乐史的文物”,编入教材有利于增强青少年的文化自信。

首届国家教材委员会专家委员、华中师范大学人文社会科学资深教授马敏说:“中学教材选用曾侯乙编钟,篇幅还不小,有图有文,这凸显了中国历史文化的丰富性和多元性。”

5日,市第十九初级中学历史教研组举行新学期首场教研会,老师们提议,本学期的学科活动要鼓励学生走进湖北省博物馆,实地了解编钟。

据了解,湖北省博物馆今年暑假接待游客超过100万人次,游客量再创新高,编钟乐舞每天演出6场,上座率超过95%。

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇