在美丽的武汉乡村,一幅幅宜居宜业宜游的田园画卷正徐徐展开。随着乡村振兴的深入实施,美丽乡村建设如火如荼,武汉的乡村不仅实现了基础设施的全面提升,更是在科技农业生产、村居环境治理方面取得显著成效。在这片充满希望的土地上,村民们正用勤劳和智慧书写着属于自己的未来。

◎ 美丽乡村

■ 干部带头,以身作则

把村子建成

美如画卷的“江南风”小镇

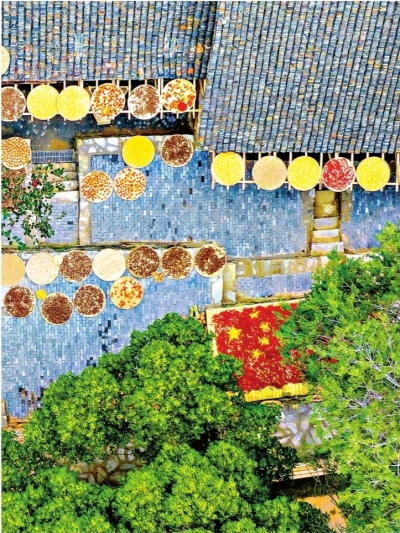

青黛瓦,马头墙;竹亭内有人闲坐垂钓,清潭上可见波光粼粼。走进位于318国道旁的长江新区仓埠街道胡彰村,江南水乡的娴静气质如画卷扑面而来。胡彰村在2018年脱贫,2022年实施的美丽乡村建设,让全村面貌焕然一新,成为美如画卷的“江南风”小镇。

“修整了140栋房子,拆掉了28栋;新建了2个广场、6处车位、2座公厕,铺设了2公里柏油路、一千多米乡村路,还新建了一个塆牌、一座长廊,修建了水塘护坡扶手一千米,还建了一座面积120平方米的村史馆……”说到美丽乡村建设中的具体工作,村党支部书记雷贵洲信手拈来。

“雷书记以身作则,在美丽乡村建设中,把很多事情和工作想到前面、做在前面。”胡彰村73岁的老党员罗名松这样说。

众人拾柴火焰高,雷贵洲深谙这个道理。他肯为村民办实事,在自己身体力行的同时,还充分发挥村里老党员、老干部的作用,选出了5名党性强、威望高、沟通协调能力强的老党员担任各村民小组组长,负责第一时间协调处理各组内的问题。而这些老党员看到村委会班子成员的表现,也非常服气,愿意一起努力。

在各方努力下,胡彰村用短短3年时间完成脱贫,又用了4年的时间刷新村容村貌。最难得的是,这一过程中,从来没有出现过需要“闹出村”的问题。即使是在推进村居改造时最容易出现矛盾的旧房拆除,村里也完成得波澜不惊,不但没有发生一起纠纷,甚至没花一分钱。究其原因,就是“干部带头、以身作则”的作风落到了实处。村里第一座被拆掉的旧房,就是村民小组组长、84岁的老党员雷天初亲手拆掉的自家房子。

村委会非常重视和吸纳每一位党员和村民的意见,包括村湾改造在内的重大事项,都会拿到党员大会和村民会议上来讨论。现在展现出来的“江南风”面貌,就是大家从设计公司提供的方案中共同讨论选定的。耗资800多万的改造工程,仅用半年多的时间就全部完工,村民走路“不沾泥”成为农村日常生活的新图景。

雷贵洲在总结胡彰村美丽乡村建设成就时,对未来有更多期待:“我们也希望,良好的村湾面貌能吸引更多游客来村里游玩。”

■ 知名画家驻村扎根乡土

在乡村打造

文艺家的精神家园

夏日傍晚,汉江大堤旁,富有乡村生活气息的艺术手绘墙画呼应着一街之隔的荷塘,炊烟、农田、村民与绽放的荷花构成了一幅美丽的田园风光画。这是东西湖区慈惠街道打网台村文艺家农场举办的荷花艺术节的一幕。

在文艺家农场,农场创建人、著名画家江中潮头戴草帽、身穿汗衫、脚蹬解放鞋,正在农田里劳作。看着这位被乡间阳光晒得黝黑的66岁老人,你很难想象他还是全国百杰艺术家、武汉美术家协会副主席、武汉画院副院长。对于这样的反差,江中潮笑着说:“体验劳作所付出的艰辛,正是艺术创作的源泉。有了这些感受,创作的作品才更有厚度深度。”

2019年,江中潮萌生了在乡村建设一个文艺家聚集地的念头。东西湖区慈惠街道了解到这一消息,积极和他取得联系。经过沟通后,双方就建设思路达成一致,慈惠街道在打网台村流转了5栋民居、约1200平方米作为艺术家们工作、生活的场所,同时流转约10亩农田作为艺术家实践基地,共同创立文艺家农场。

江中潮和文艺家朋友们的热情很高,他们投入200多万元,对传统民居进行改造,选取朱红和深灰作为主色调,将原本或黄或灰的墙面粉刷一新,还建设了汉艺美术馆、慈惠文化艺术中心、名家工作室、陶艺坊、荷花观赏基地、艺术家沙龙等一系列设施,集观赏、采摘、研学体验、艺术展示等多功能于一体,人们体验农家乐的同时可以接受文艺的熏陶。

文艺家农场建成后,迅速成为武汉乃至国内文艺家经常造访和创作的基地。武汉市文艺界年会、国际荷花艺术节、慈惠街农民丰收节、高雅音乐进乡村等活动也先后在这里举行,给村里带来了人气和文艺享受。2020年,慈惠街道进行美丽乡村建设规划,决定对打网台村的房屋外立面进行统一修整。文艺家农场提出,可以邀请艺术家进行墙画创作,这一想法立即得到街道认可。江中潮随即组织一大批画家朋友,在农户家的墙上创作壁画20余幅,画作切合小村气质,非常受村民们欢迎。

多姿多彩的文化活动丰富了村民的文化生活,也陶冶了村民的情操、提高了村民的文化素养。看着自家墙上的绘画,村民张秋香高兴地说:“画家把我们的村子画得太美了!”

◎ 良种良法

■ 瞄准现代渔业“芯片”

育种不断突破

鱼儿抗病生长快

黄颡鱼,因肉嫩刺少很适合老人和小孩食用,因此,黄颡鱼常年高居淡水特色鱼类养殖产量排名第1位。根据《中国渔业统计年鉴》数据,2022年黄颡鱼产量高达60万吨,湖北近十年黄颡鱼的年产量一直位居全国榜首。

传统的养殖业是靠“天”收,产量提升有限。湖北省的黄颡鱼产量之所以一直保持优势,除了作为“千湖之省”的地理优势外,在培育新品种方面不断取得的成就也是重要的原因。对于养殖户来说,黄颡鱼最大的问题是雌性和雄性个体差别很大。“在相同养殖环境下,雄性黄颡鱼生长速度是雌性个体的2—3倍。”武汉市农业科学院水产研究所的陈见介绍,“雄鱼能长到150—200克,而雌鱼却只有50—75克。”所以,如果能培育出雄性个体更多、甚至全都是雄性个体的品种,对于养殖户而言就会带来更大的经济效益,而这也是这些年来武汉相关企业和科研机构研发的重点。

2010年,武汉的科研机构培育出了第一种全雄黄颡鱼苗“全雄1号”。这种鱼苗在育苗时产出雄鱼的比例高达98%以上,一经推出,迅速受到市场认可。2011年,“全雄1号”获中国水产科学研究院科技进步一等奖。

在该鱼种基础上,武汉市农科院联合华中农业大学、中科院水生所等单位通过人工繁殖,进一步培养出“全雄2号”黄颡鱼。作为主要参与者之一,陈见说:“这种鱼的生长速度比‘全雄1号’平均提高12.42%,而且成鱼的大小规格更为整齐。”

新品种在2023年获得国家审定通过后同样迅速受到市场欢迎。武汉鱼顺生物科技有限公司位于汉南区湘口街道七支沟,是“全雄2号”首批鱼苗供应商之一。公司负责人邓晨介绍,他们去年首批养殖的“全雄2号”鱼苗销售一空,客户纷纷反应这个品种抗病性更好,吃同样的饲料生长更快。今年的鱼苗还没开售,各地的养殖户已经纷纷开始咨询,准备采购。邓晨算了一笔账:“公司有66亩鱼塘,每亩平均产量2000斤左右,利润可以达到3000元,每年利润近20万元。”

“优良品种是现代渔业的‘芯片’,是支撑行业发展的根基,我们将继续保持对新品种的关注,争取有更大的发展。”邓晨对于未来充满期待。

■ 生态化养殖病害少适用广

桶里养鱼“零排放”

产量提高超4倍

说起鱼塘,传统的印象就是一片开放水域,鱼在其中放养。但走进位于蔡甸区侏儒山街道洪北片区的品源盛水产养殖示范园,远远就能看见几十个蓝色圆圈“浮”在池塘中央。走到近处可以发现,蓝色圆圈是一个个直径4米、深3.5米的独立养殖桶,这些养殖桶伫立在池塘中,桶口略高于水面,周边有步道连接,鳜鱼、鲈鱼、鮰鱼等各色鱼类在桶中自在游弋。

武汉品源盛生态农业开发有限公司总经理黄利军介绍,传统模式下,鱼的吃喝拉撒全在池塘内,而且鱼塘水体静止,环境难以控制,养殖品质也难以保证。那么,这些养殖桶又是怎么解决这些问题的呢?黄利军解释,这些养殖桶是“零排放”绿色高效圈养系统的一部分。该系统分为养殖、捕捞系统,增氧、推水系统,集、排污系统,固废分离、净化系统和圈养池塘水体自净系统五大部分,能看到的养殖桶其实只是养殖、捕捞系统。

据介绍,养殖桶的底下设置了锥形集污装置,可以高效率收集残饵、粪污等废弃物,然后再通过岸上的吸污泵,将鱼的粪渣抽至50米开外的水处理系统进行沉淀和过滤,过滤后的尾水再经过人工湿地进行净化,净化水可实现循环养鱼。“每个鱼池还配置有传感器,用于检测水质、溶氧、温度、pH值等。”黄利军补充道。

该基地技术总监张威介绍,眼前的每个养殖桶容量约25立方米,其中有效养殖水体约20立方米,最多可养2000多斤鱼。一亩池塘采用这种养殖方式可以养5-10吨鱼,其产量、效益相当于普通池塘产量、效益的5倍以上,并且实现养殖尾水零排放、无污染。

“这里养殖的鱼,鱼肉没有土腥味,肉质鲜嫩、口感更好,刚上市就很受市场欢迎。”黄利军说,生态化养殖方式显著提升水质,降低鱼类病害发病率,渔药使用量大幅减少,养出的鱼味道鲜、品质高。基地内去年才开始首次养殖的马口鱼有90个养殖桶,价格能卖到每斤30元。

由华中农业大学开发的这套圈养系统目前已在多地推广开来。蔡甸区农业农村局相关人士介绍,近年来,为使渔业提质增效,蔡甸区探索推广绿色高效设施渔业养殖新模式,目前,全区池塘“零排放”绿色圈养模式累计推广415套,养殖效益较传统养殖大幅提升。

文/宋涛 通讯员/周小平 周文槟 朱磊

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇