□ 长江日报记者 李煦

■ “守护水塔——一原两湖三江”重大科考启动

今年8月,第二次青藏科考“守护水塔——‘一原两湖三江’重大标志性科考活动”在拉萨正式启动,目前已进入关键阶段。

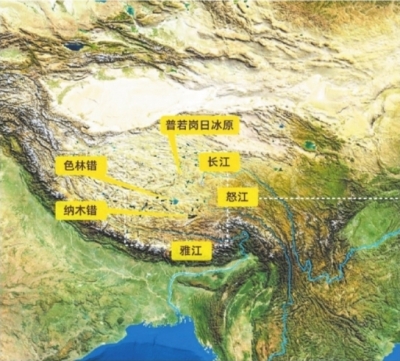

“一原”就是普若岗日冰原,该区域拥有世界上中低纬度面积最大的普若岗日冰川;“两湖”就是色林措和纳木措(藏语“措”就是湖泊),色林措是西藏第一大湖泊、中国第二大咸水湖,是世界上最大的黑颈鹤自然保护区,纳木措则是西藏第二大湖泊,也是世界上海拔最高的大型湖泊;“三江”就是长江、怒江、雅鲁藏布江,三江源头尽在此处。

“一原两湖三江”地区拥有数量最多的高原湖泊群,拥有惠及全球最多人口的大江大河源头,是“亚洲水塔”的关键核心区。这里气候环境复杂多变,生态系统十分脆弱,同时又是西藏经济社会发展的关键核心区。本次重大标志性科考的综合成果将致敬新中国成立75周年。

根据计划,此次科考将通过多任务、多学科、多手段开展“亚洲水塔”变化与影响、生态系统与碳循环、高山环境与健康、资源能源远景、构造与环境演化、绿色可持续发展途径等地球系统科学综合考察研究,认识冰冻圈变化对亚洲水塔变化的作用和对水资源变化的贡献、多年冻土碳储量和生态系统变化中的碳动态、冰缘植物对气候和冰冻圈变化的响应规律、急进高原人群高海拔适应的生理特征、稀有金属资源现状与远景、构造与环境演化历史、城镇化体系建设与绿色可持续发展的科学路径,以高水平科考成果支撑区域高质量发展。

此次科考活动由10名国内外院士领衔,6个科考分队、15个科考小组的400余名科考队员参与。

■ 用数据实证青藏高原已整体实现碳中和

作为我国第二次青藏高原科考的一部分,“守护水塔——一原两湖三江”重大科考活动启动之日,也公布了我国第二次青藏高原科考已经取得的一批重大成果,其中包括:我国青藏高原已整体实现碳中和。

第二次青藏科考队队长、中国科学院院士姚檀栋称,此次科考厘清了气候变化影响下青藏高原碳汇功能和变化特征,今后可科技应对气候变化并服务“双碳”目标。科考队成功搭建青藏高原大气温室气体浓度多维协同立体监测体系,搭建大气温室气体地面监测网,并利用直升机、无人机、浮空气艇平台,开展大气二氧化碳、甲烷浓度长期、高频率监测,从而获取青藏高原典型地物和不同气候条件下的二氧化碳、甲烷的地面浓度、高空浓度和柱浓度,实现碳卫星产品在青藏高原的精度及其适用性校验。

他介绍,第二次青藏科考队自主研发的中国首个大气碳反演系统“贡嘎模型”获“全球碳计划”认证,为评估青藏高原碳收支提供了科学保障,为国际碳收支评估作出了中国贡献。作为碳库,青藏高原生态系统碳汇约为1.2亿吨/年—1.4亿吨/年,人为排放5500万吨/年,碳盈余6500万吨/年以上。其中,西藏自治区生态系统碳汇4800万吨/年,人为排放1150万吨/年,碳盈余3650万吨/年。

数据证明,青藏高原为全国实现碳中和作出了贡献。青藏高原正在“变暖变湿”,这会导致植被变绿,未来有利于生态系统碳汇的提升,为持续变绿和生态系统增汇作出重要贡献。

■ 在喜马拉雅山发现高浓度臭氧意味着什么

在这支科考大军中,由中国科学院院士、北京大学环境科学与工程学院院长朱彤领军的“高山环境与健康”分队承担着独特的使命。

2001年,朱彤第一次到珠峰大本营进行科学考察,他惊讶地发现,在大家眼中的“高原净土”中,臭氧的浓度超乎预想。

臭氧这种东西,“在天为佛,在地为魔”。在离地球较远的大气平流层,可以保护我们地面的生物包括人类,不受太阳紫外线损伤,从而能有效避免白内障、皮肤癌等疾病的产生,这是“好”臭氧。反之,在近地面的大气对流层乃至人类身边,臭氧能与人类直接接触,它进到鼻腔、上呼吸道、肺部后,会对呼吸系统造成损伤,甚至还会对眼睛带来刺激作用,并危害心血管健康,这是“坏臭氧”。

青藏高原的臭氧来自何方?浓度为什么特别高?会如何影响人类?20多年来,这些都是朱彤持续思考的问题。他把这些疑问带到了第二次青藏高原科考当中。经过共同努力,这些疑问部分得到了解答,部分还需要进一步研究。

作为朱彤院士团队的青年研究者,“高山环境与健康”分队负责人之一、北大博导叶春翔已经数不清自己去了多少次青藏高原,他对青藏高原有独特的想法:“我能适应青藏高原高海拔缺氧环境,我也比较喜欢青藏高原的人与自然,我为那里的每一点进步而高兴。作为研究人员,最喜欢的当然还是青藏高原的科学研究价值。老一代科学家去了青藏高原大半辈子,他们的喜欢是经过时间检验的;我们这一代的喜欢,虽然没经过这么长时间检验,但是我们在选择更多的情况下,钟情青藏高原研究,也算经过检验吧。”

沉默的青藏高原,奔腾的万古江河,一代代学人被她吸引、被她召唤,去解答无尽的科学之谜。

【访谈】

我国第二次青藏高原科考“‘守护水塔——一原两湖三江’重大标志性科考活动”今年正式启动,目前已进入关键阶段。这一科考聚焦“亚洲水塔”关键核心区,涵盖环境、生态、水资源、金属资源等重要领域,上周,长江日报《读+》周刊记者专访了科考队高山环境与健康分队负责人之一、北大博导叶春翔。

■ 青藏高原是物质和能量的转运站

读+:在青藏高原科考活动中,您所在团队做了哪些研究?研究青藏高原的臭氧问题有什么意义?

叶春翔:青藏高原被称为物质和能量的转运站,我们关心的科学问题之一是:具体哪些大气化学过程塑造了青藏高原过去百年和未来百年时间尺度上的大气环境变化规律。大气环境是空气污染产生的地方,例如二次污染物的产生,也是空气污染消亡的地方,例如一次污染物的大气降解和地表沉降;大气化学是全球变暖的驱动因素之一,例如对流层臭氧浓度升高,也是温室气体大气降解的关键过程,例如甲烷的大气氧化降解。

认识了大气化学的关键过程和大气环境变化规律,可以帮助社会更合理地治理大气环境和应对气候变化。尤为重要的一点,青藏高原是地球第三极,受人为干扰小,有最干净的大气环境,大气环境变化规律也因此非常具有指示性,对全球大气环境变化规律研究具有价值。

举一个例子,我们在珠峰的研究首次发现,海拔6000米冰脊隆表面释放出氮氧化物和含氧挥发性有机物。白天光照条件决定了氮氧化物和含氧挥发性有机物的释放速率。此类现象在南北极曾被观测到,被归因为冰雪表面的光化学反映。同时,大气化学基本原理告诉我们,氮氧化物和含氧挥发性有机物在太阳光照射下会生成臭氧。因此,我们立即去计算冰雪释放对臭氧光化学生成的影响。结果发现臭氧光化学生成由于冰雪表面释放过程而增强近2倍。基于这一观测现象,我们提出科学假设,认为冰雪化学或者地气交换过程是青藏高原大气臭氧浓度近30年持续增高的原因之一。我们在2023年的慕土塔格科考中,以及今年普若岗日冰原科考中,重复观测到这些现象,也因此我们认为,所提出的科学假设更加普遍,也更加真实可信了。

近地面臭氧被称为“坏臭氧”,其浓度升高会造成我们社会的损失。臭氧不是某一个地方的问题,它是个全球问题。对一个城市、一个省或者一个国家来说,臭氧是污染物,会影响我们的呼吸道,会产生炎症、过敏、哮喘,影响粮食产量;从全世界来说,它不只是对生物有影响的污染物,它还是温室气体,会产生温室效应,令地球升温,影响我们的气候变化。理解背后原因,进而找到延缓甚至逆转臭氧浓度升高的策略,是我们的工作目标之一。从这个意义上说,青藏高原的臭氧与我们每个人息息相关。

■ 臭氧增加与高原升温不能怪罪于发展

读+:人们有一种担心,那里的臭氧浓度升高会不会与人类活动有关?

叶春翔:在城市地区,臭氧污染问题确实与排放有关。西藏有城市,但是西藏绝大部分地区不是城市,能够代表全球最干净的地区。在青藏高原的广大清洁区域,臭氧主要是来自于另外一个来源——传输。因为高原的大气和周边大气、高空大气的交换是非常活跃的,这是高原的一个特点。 对流交换活动把高处的,甚至平流层的臭氧交换到对流层来;而且青藏高原上风向的南亚、中亚等地区是世界上人为排放最为剧烈的区域,西风季风也能够通过水平传输影响青藏高原臭氧浓度水平。

读+:来自高空平流层的臭氧,和来自南亚、中亚等地区的臭氧,各占多少比重呢?西藏当地的人类活动又有多少影响呢?

叶春翔:我会判断现阶段传输的“贡献”是占主导的,当地化学反应的“贡献”是比较小的。2019年以来,我们团队利用在线化学分析技术,对臭氧来源做了全面量化分析,在青藏高原从东到西的几个站点,结论都是如此。同时,我们还猜测,化学反应的“贡献”在变大,而这是造成高原臭氧浓度水平近数十年来持续升高的原因。对于这个新猜测,我们有近几年的几组数据了,但还需要更多数据,在更长时间跨度去做连续测量,把各时间点串起来看到臭氧化学生成反应的变化趋势。因此,我们希望在珠峰做很多年连续的观测。以往的数据缺乏已经不可弥补,未来我们希望通过努力把数据拿到手。

读+:青藏高原在变暖吗?臭氧是温室气体,会不会导致升温,对于“亚洲水塔”意味着什么,人类活动对于青藏高原升温有何影响? 叶春翔:青藏高原升温有非常坚实的直接观测证据。长期温度观测发现,高原升温速率大约比全球升温速率快两倍。其实,大家在高原旅游时候,如果仔细观察,会发现冰川退化和高原湖泊扩张现象,也能直观地体会到高原确实在升温。气候变化与大气化学之间有紧密的关联,因此高原变暖对我的研究有很多启发。例如,我们正在检验的一个科学假设是:NOx(氮氧化物)地气交换速率随着高原变暖而增强,可能导致未来更剧烈地影响青藏高原臭氧化学和大气环境变化。我们在珠峰建设的长期观测平台,会专注做环境过程分析,持续收集数据,检验这个科学假设。 至于升温原因,相关领域科学家提出几种假设,比如有人认为,升温的时候地面变湿,土壤颜色就会变深,会吸收更多太阳光,导致进一步的升温。还有一种假设是说,高原的云就像一个塑料大棚一样,会造成升温。也有人认为不仅是高原升温,是整个环境都在升温,所以高原升温只是全球升温的一个地区响应。我个人判断,高原升温快的原因大概率还是与高原独特的环境过程有关。 姚檀栋院士团队的成果能够回答如何看待高原升温的问题。升温会让河流径流整体增加,“亚洲水塔”供水能力增强。今年8月第二次青藏科考发布成果,认为青藏高原正在变暖、变湿、变绿,生态系统呈现整体趋好态势。但因气候暖湿化导致“亚洲水塔”失衡,在青藏高原,一些海拔较低的小型冰川正在消失,这与欧洲等世界其他地区的趋势是一致的。冰川对储水量也有收支平衡,“收入”来自降水等积累过程,“支出”来自融化、渗透、蒸腾等消耗过程。如果“收入”赶不上“支出”,冰川就会出现负增长。此外,由于未来水量趋于增加,下游水未来要强化构建冰崩、冰湖溃决等灾害科学预警体系。 人们对升温的关注可以理解,但是不能把升温说成是因为西藏地区的人类活动增强了,造成西藏地区的升温比其他地方强。很容易发现这一说法的谬误,因为北京的人类活动比西藏地区强太多了,北京的升温却没有比西藏更快。 读+:这个例子特别好。 叶春翔:实际上西藏的工业排放和人为活动是极弱的,生态环境状况总体优良。而且,全球变暖无论因果,都落在全球上。我们认为局地人为活动对全球的影响很小,全球累积的温室气体排放是变暖的主因。

■ 操作浮空艇不只是壮观和浪漫

读+:能否描述一下你们的科考基地?队员们在当地如何工作、生活? 叶春翔:我们分队更加关心大气环境变化,因此我们选择科考基地的首要考量因素是:此处发生大气化学过程和大气环境变化规律是否反映青藏高原的特点。普若岗日冰川是世界中低纬度最大的冰川,可能塑造了高层大气和近地面大气的交换规律,因此既有环境代表性又有自身特点,是大气环境变化研究的理想实验场。 当地虽然生活条件比较艰苦,但景色壮美,特别适合静下心来工作和思考。适应高原反应后,经过前期问题排除和分析仪器质量控制,我们的研究已经进入数据采集阶段。一天的生活一般从早晨检查仪器状态开始。如果没有意外情况,例如电力供应出问题了,仪器运行会比较稳定,这时候可以有个午休。午休至关重要,因为当地海拔5000米,夜间睡不踏实,连续高负荷工作和睡眠不好会影响后续工作状态。然后,我们午饭后有个小会,交流一下仪器状况、一些新想法、随意聊聊天。晚饭后我们有个正式的例会,会把数据展示出来一起讨论,同时计划明天的工作。

如果仪器出现各种预料不到的问题,我们就会进入前期的工作节奏,连续工作直到排除问题,并且重新进行仪器质量控制。

读+:我注意到,青藏科考使用了浮空艇观测平台、无人机、无人车等设备,人们对浮空艇比较陌生,能否介绍一下?

叶春翔:中科院全程参与了浮空艇的研发和优化调试。我们团队非常幸运地通过与中科院团队合作,一起开展了浮空艇观测实验。浮空艇帮助我们的化学分析仪器能够脱离地表,去观测高空的大气环境,更深入理解高空和地面的相互作用等。同时,高空观测技术性价比也特别高,因为高空观测平台可移动,可以在不同地区反复利用。未来我们打算更多尝试飞行技术和化学分析技术的结合,利用飞机、无人机、浮空艇帮助我们更准确更全面地测量高空大气环境,去青藏高原各类典型环境中收集科学数据。 浮空艇观测把我们观测的空间延伸到大气边界层上部甚至大气边界层之外,可以观测到很多新的有意思的现象,有些现象佐证了之前的一些猜想,有些现象还需要更多探讨,暂时还不能作为结论拿出来传播。 高空观测对我们研究帮助非常大,非常有吸引力,但技术要求也非常高非常复杂。怎么给艇下面挂载的精密仪器供电?怎么把信号传回来?浮空艇升空以后会有晃动,仪器“不喜欢”晃动,该怎样克服?而且配重越大就越飞不高,但是我们想让它飞高,这怎么办?等等。它充满气升起来很壮观很浪漫,实际上在使用中却需要很多的磨合,需要材料学、仪器分析、电力工程等方面的支撑,需要花很长时间准备、优化。过去几年,科考团队在高空观测方面快速积累了经验和教训,技术进步迅速,我们有信心这种进步还会持续下去,拿到更多新数据。

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇