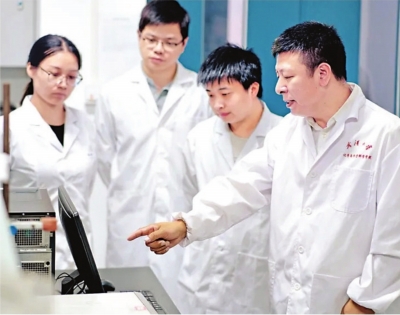

长江日报讯 近日,在位于洪山区的湖北珈硅能源科技有限公司(以下简称珈硅能源)中试车间,研发人员正将覆满棕色粉末的铜箔,封装进纽扣大小的电池外壳,再对电池性能进行测试。

“这种棕色粉末叫纳米硅,是我们研发的一种新型锂电池负极材料。它的能量密度是传统石墨负极材料的10倍,可以使同体积或重量的锂电池储存更多电量,能让新能源汽车的行驶里程再增加50%,且充满电只要10分钟。”正在中试车间进行测试的珈硅能源创始人、武汉大学化学与分子科学学院教授金先波介绍,目前团队已攻克了超细纳米硅制备核心技术,在实验室里研发出的“未来电池”正迈向产业化。

硅的能量密度虽大,但此前应用于锂电池却并不完美。“就像吹气球一样。”金先波笑着打了个比方,“硅在充放电过程中会反复膨胀收缩,时间久了就会造成电池‘内伤’,性能下降。”要解决这个难题,要将硅的尺寸缩至纳米级,极致降低体积变化的影响。

“目前,超细纳米硅的宏量制备技术尚属国际空白。”金先波介绍,世界上现在成功批量生产的纳米硅水平为80纳米左右,未达到超细级别(<30纳米),且制备成本高达每吨近百万元,无法在新能源汽车的锂电池上应用。

针对市场需求,金先波和研发团队另辟蹊径,在实验室内历时多年攻关,创新采用电化学的方法,成功制备出了30纳米以下尺寸的超细硅新材料,制备成本能降低到每吨10万元以下,且不会产生化学污染。

“我国新能源汽车产业发展迅速,目前锂电池所使用的传统石墨负极材料性能已接近天花板。学校鼓励我带着成果走出实验室,进行科技成果转化。”2023年,金先波和武汉大学共同成立珈硅能源,并获得了茅台科创基金的天使投资。

去年,在得知企业有就近开展中试试验的需求后,洪山区协同武汉大学科技园青菱创新产业基地免费为其提供了一间1000平方米的厂房。“因为是制备新材料,市面上没有标准化的生产设备,我们需要自己动手设计和改装类似装置。”为了调试设备,金先波和团队的2名博士、4名硕士研究生亲力亲为,测数据、搬原料,什么活都干。

“我们现在制备的产量已经从实验室的100克逐步增长到吨级,目前的中试结果还比较理想。”金先波透露,虽然还处于中试阶段,但公司研制的超细纳米硅新材料已引起多家下游锂电池厂家的关注,收到多份合作意向,“如果中试产品性能达标,我们将与厂家合作进行下一步的工业化应用测试,大容量、快充新能源汽车电池将在现实中应用”。

(栾嘉雯 赵浩宇 张泽君)

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇