光时刻围绕在我们身边,如同空气、水一般融入生活,其中质量亦参差不齐。光的优劣源于光谱数据的差异——不同波段的光能量不同,产生的效果也大相径庭。作为光色领域专家,武汉大学前沿交叉学科研究院刘强教授与团队的工作,正是通过心理物理学方法量化光源对人眼及情绪的影响,进而制定相关标准,调制出能“读懂”人需求的光。一场关于“好光”的探索正悄然重塑着我们的视觉与情感世界。

———【研发者说】———

讲述人:武汉大学前沿交叉学科研究院刘强教授

你所在的地方是我们武汉大学与欧普照明共建的光品质与颜色视觉联合实验室。在这里你能看到人工光源丰富多样的应用场景:墙面油画的照明、展柜瓷器的映衬、办公台灯的光线……

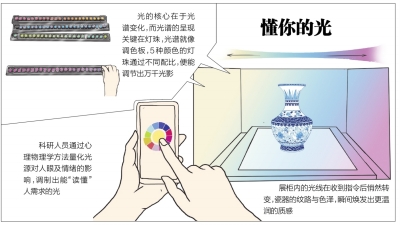

你看这个玻璃展柜,随着我根据自己的感觉发出调整光的指令,展柜内的光线悄然变化,展陈瓷器的纹路与色泽会瞬间焕发出更温润的质感。你会发现,文物照明的光线恰到好处,这正是我们调制的人工光源。中国国家博物馆的文物照明就采用了我们的技术。这种让人感觉“恰到好处”的光源是如何产生的呢?

好光的核心在于光谱变化,而光谱的呈现关键在灯珠。打个比方吧,光谱就像调色板,5种颜色的灯珠通过不同配比,便能调配出万千光影。看我们实验室里这台先进设备,它拥有11个光通道,可精准定义最优光谱,调试出理想的人工光源。

而这些技术参数的背后是大量的关于心理学的元分析。人对颜色的感知判断属于心理过程,让光源发出特定的光涉及物理技术,而探究客观光参数如何影响人的主观心理反馈,正是心理物理学的研究范畴。研究中,我们通过虚拟现实技术开展光实验:将颜色准确定义并真实呈现在显示器上,让受试者通过显示器评价光效,结果与真实实验室一致。这一方式突破了真实实验在时间、空间和人员上的限制,大幅提升了研究效率。

十余年来,我们收集了国内外百余项视觉研究案例,通过心理学方法量化出光源对人眼及情绪的影响,提出了“光照颜色喜好”(MCPI)和“光照颜色分辨”(CDM)两个有关视觉的心理学指标。经大样本检验,这两项指标有如两把“情绪标尺”,对视觉效果的预测精度,较传统指标提升20%~50%,可帮助我们量出人眼最舒服的那一格亮度和颜色。

如今,这些研究成果已在众多领域落地应用。依托核心技术,我们还与南昌大学江风益院士团队联合成立企业,推动金黄光技术落地。

———【大众点评】———

讲述人:中国国家博物馆研究馆员艾晶

我们与刘强教授团队在博物馆照明领域长期合作。2023年11月28日,双方在武汉大学共同组织召开了“博物馆、美术馆展陈照明光色品质学术研讨会”,探讨博物馆、美术馆展陈照明对展品视觉色彩呈现的影响。国内知名的三十余位博物馆展陈领域的馆方及行业专家研讨,会议确定了国博国宝级文物海晏河清尊照明优化的评价指标,结合刘强教授研发的新一代白光光源显色品质量化技术,从色彩偏好、颜色分辨等维度对海晏河清尊的照明光色进行了系统标定,实现了光色与展品色彩的视觉匹配,进一步提升了国宝珍品的艺术展陈灯光氛围。

讲述人:欧普照明相关负责人

多年前,我就拜读过刘强教授的研究文章,了解到他的研究方向,后来与刘教授经过两三轮技术沟通,双方在现有技术的判断上达成一致:好光的标准不仅是参数达标,更需要符合人眼真实的视觉感受。

刘教授团队研发的这套指标成果成为当前该领域精度最高的评价方法,相关成果已转化为国家标准立项,并通过中国照明学会科技成果鉴定。

我们与刘教授团队通过业内领先的光品质评价技术体系,将其拓展到广泛的应用场景,从家庭吸顶灯、台灯,到办公室照明,再到珠宝店、服装店等商业店铺照明。双方合作主推的一个项目,以人眼视觉为中心,结合其他光品质指标优化光谱,成果获得了由中国照明学会所颁发的科技创新一等奖,同时也收获了国内外诸多奖项的肯定。这项成果应用于学生学习照明时,为学生群体提供了更专业适用的光,能让孩子们感觉比常规灯光更清晰,同时提升课本文字的还原度,让学生阅读时眼睛更舒适,体验感更好。

(整理:长江日报记者汪洋 通讯员武柳青)

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇