□ 周思明

迁徙,是指动物或人类因为各种原因而离开原地,向其他地方移动或迁移到其他地方的行为。在古代,人们常常因为天灾、战乱或者其他原因而被迫离开家园,寻找新的生活。在现代社会中,迁徙的意义也在不断演变。改革开放以后,随着城市化进程的加快,越来越多的内地人选择离开家乡,到经济发达的南方城市去追求更好的生活。此时此刻,迁徙所代表的不仅是地理上的移动,更是精神上的启蒙。

东汉古诗云:“胡马依北风,越鸟巢南枝。”父辈非胡马,造化乃使然。20世纪70年代初,身为萍乡人的父母,于其平凡人生旅程中,从江西迁徙北京,又从北京迁徙河北,复从河北迁徙湖北。途经武昌时需转车。恰有一亲戚,在武昌一家国企工作。除却父亲,家人均未光顾过武汉,借转车之机,在亲戚家逗留数日,以便一睹江城风采。久住北方矿区的我,一俟目睹武汉这个巨无霸庞然大物,眼前顿时一亮,整个人仿佛坠入一个不真实的梦幻中。殊不知,此次与武汉的初次见面,就埋下了我与它缘分的伏笔。

■ 遇见雄奇大武汉

自20世纪70年代初至今,我曾多次到过武汉,对这个超大城市,有着深刻的感受。

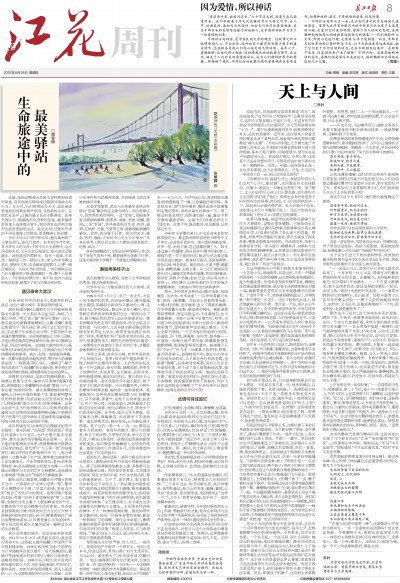

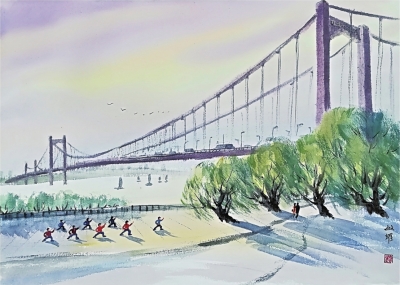

武汉的城市魅力,植根于它不可复制的地缘文化基因。长江和汉水在此交汇,龟蛇二山隔江对峙,“两江锁三镇”格局可谓独一份儿。驰名遐迩的黄鹤楼雄踞蛇山之巅,俯瞰“孤帆远影碧空尽”的壮阔江景;两江交汇处的龙王庙,见证着千年商船在此中转、万邦货物于此流通的繁荣景象。站在杨泗港长江大桥上远眺,万吨巨轮穿越双层桥体驶向大海,桥下江豚跃出水面,划出优美弧线。这座超大城市的实力,既体现在GDP的经济报表上,亦流淌在长江水抑扬顿挫的韵律里。武汉,如同一本厚重的典籍,每一页都写着追求卓越的密码,等待世人的破解和品读。“一线贯通、两江交汇、三镇鼎立”,赋予和凸显武汉“九省通衢”的交通优势,更孕育出开放包容的城市性格,接纳着南来北往的追梦人。

深厚的文化积淀,是武汉的精神根基。东湖磨山的楚天台内,编钟古乐奏响《离骚》遗韵,青铜器皿上的蟠螭纹诉说着“楚虽三户,亡秦必楚”的刚烈风骨。湖北省博物馆的曾侯乙编钟,以2400年前的精湛工艺,彰显着荆楚先民的科技智慧;而武昌起义纪念馆的红砖拱门,则铭刻着“敢为天下先”的革命精神。这种文化底气在当代依然鲜活:汉口老租界的欧式建筑与江汉路的民国骑楼相映成趣,户部巷的热干面香气与昙华林的文艺咖啡香交融碰撞,传统与现代在此达成奇妙平衡。

武汉的城市实力,体现在它跨越世纪的产业韧性。清末民初,“汉阳造”步枪武装了中国近代革命;今日光谷,光纤光缆产量占全球25%,激光设备市场份额稳居全国第一。在汉正街的智能物流仓库里,机械臂精准分拣着发往全球的商品,取代昔日“天下第一街”的肩挑背扛;武汉经开区的新能源汽车工厂,每分钟就有一台整车驶下生产线,赓续着这座城市的工业发展荣光。产业升级的背后,是80余所高等院校、80余名两院院士的智力支撑——当珞珈山的樱花与光谷的芯片交相辉映,这座城市正奏响着“科教兴市”的新时代激越旋律。

最生动的江城景观,则藏在市井烟火的细节之中。户部巷作为“汉味小吃第一巷”,繁华早点摊群经年不衰。“早尝户部巷,宵夜吉庆街”成为了市民口中的美谈。我曾目睹户部巷的大厨,用铜勺在热干面里麻利地“掸”上芝麻酱,金黄的豆皮在鏊子上鼓起蜂窝状的气孔,升腾的热气中也升腾着生活的希望。我也曾来到傍晚的江滩,欣赏民间艺人在长江大桥下演奏《洪湖水浪打浪》,孩子们踩着滑板在广场自由酣畅地游玩,江风裹挟着江汉关的钟声,将不同代际的武汉人编织进同一幅鲜活生动的生活画卷。

武汉是英雄的城市。它是辛亥革命发源地。1911年10月10日,武昌起义成功,武汉成为革命中心,这场起义最终推翻了中国两千多年的封建帝制。1938年武汉保卫战,中国军队与日本侵略军在武汉展开一场大规模战役,戳破日军速战速决的狼子野心,使抗日战争进入战略相持阶段。1998年长江特大洪水没有吓倒英雄的武汉人民,他们奋起抵御,严防死守,最终获胜。2020年新冠疫情暴发,武汉人民团结一心,为全国疫情防控作出巨大贡献。这些历史事件和市民精神风貌,共同铸就了武汉英雄的城市形象。

从美学角度看,武汉与古希腊学者朗吉努斯对“崇高”概念的定义颇为吻合。朗吉努斯认为,自然界的美有两种,一是“优美”,依据美学家王朝闻的解释,即柔和、清新、秀丽、细腻、圆润;二是“崇高”,其风格体现在生动、热烈、强劲,在体积、力量、气势等方面,能够唤起震撼的感觉。显然,武汉属于后者。武汉的宏大、雄奇、热烈、强劲,正如孙中山先生当年预言:“未来在世界上鼎足而立的三大都会应该是纽约、伦敦、武汉。”

我多次接触武汉,尤其是在华师读研三年,改变了我的气质和个性,精神境界也恢廓了许多。这是大城市和大学赐予一个普通人的精神红利。

■ 邂逅秀美桂子山

武汉的雄奇令人敬仰,而桂子山华师校园的秀美,则让我感到亲切。

大学毕业后,为能拓展自我人生格局,我决定报考研究生。

1989年9月1日上午,坐了一夜火车,大包小包手提肩扛的我,沐浴金色霞光,像刘姥姥进大观园,带着陌生新奇而又激动的心情,走进桂子山华师校园。路过中文系大楼时,早已等候在那里的导师黄曼君先生一眼便认出了我,脱口喊出我的名字,这让我倍感亲切。黄老师嘱我先把东西归置到宿舍,然后去系办公室找他。与此同时,几名早就守候在路边的热情有加的男女大学生,面带笑容出现在我面前,“同学,需要帮忙吗?”轻柔亲切的询问,如同久别重逢的亲人,顿时打消我的陌生感觉。一名漂亮女生直接夺下我手中的行李,步履轻盈地朝研究生宿舍楼走去。

华师之秀美,有杂花生树、欢声笑语的桂子山校园为证。春季,阳光洒下斑驳的影子,栀子树新叶在微风中摆动。大自然的生机在每一片叶尖跳动,每天早晨,朝霞普照,莘莘学子成群结伙,有说有笑,去大教室,去图书馆,聆听教授讲课,接受知识洗礼。夏日的桂子山如清凉港湾。高大茂密的乔木遮天蔽日,树下是学子们读书的身影。沙沙的翻书声,与树叶的摩挲声同频共振,编织成一曲和谐旋律。秋意渐浓时,各种花卉如繁星坠落人间,姹紫嫣红,芬芳弥漫,那香气,是桂子山的味道,钻进“山中人”的心房。校园甬道上,映现着园丁们皓首穷经的身影,他们以蜡烛之火,照亮学子们的求学之路。在冬季,桂子山并不萧瑟。但见梅亭之畔,寒梅傲雪,诉说着学子苦读故事。他们穿梭其间,脚步匆匆,心中满是成才热望。桂子山的一草一木、一鸟一虫,都见证着岁月的流转。春雨中的脚步,夏日下的幽思,秋月下的浮想,冬季里的苦读,学子在这里沉思,小树在这里成材。拔地而起的座座新馆美轮美奂,知识殿堂里蕴藏着人文传统的厚重。遨游书海的三年读研岁月,为我再度走向社会奠定了扎实的基石。

校园生活,缤纷活跃。读研与既往的求学反差很大,课程没有本科乃至高中那般咄咄逼人。除了必修课程需到教室上课,多数都可在宿舍或教室自修。西方美学的哲思、文艺理论的深厚、现代文学的丰富、当代文学的活跃,都让我感到新奇。忘不了,美学课上,张玉能先生执粉笔立于讲台之上,“美是理念的感性显现”,他的指尖轻叩黑格尔石膏像,粉灰簌簌落成星点。同是讲授美学的邱紫华先生,指向窗外摇曳的树影道:“西方讲比例和谐,而中国美学讲澄怀味象。”文艺理论课上,孙子威先生讲述德里达的解构主义理论。王先霈老师讲授的禅学,予人一种神秘莫测印象。银发如雪声音平静的他,如同一位修身有度的老僧,彰显一种看破红尘的清醒。现代文学讲座上,激情浪漫的黄曼君老师吟诵《野草》时的抑扬顿挫,引发同学们的共情:“绝望之为虚妄,正与希望相同。”“鲁迅写《狂人日记》,是以肉身作火烛,照见中国铁屋的裂缝。”

导师黄先生治学严格,对人对己,一视同仁。我曾见他严厉批评一个研究生。他问:这本书,你读过没有,有何心得?对方支支吾吾,无言以对。黄老师火了,说:你没有读,你敷衍我。一句话,搞得那位研究生汗流浃背,无地自容!有一次,黄老师给我一个任务——为艾晓明老师的一本新出版的学术专著撰写评论。那是我第一次写书评,心里不免打鼓,如同十五只吊桶打水——七上八下。书评写出以后,黄老师很不满意,把我狠狠尅了一顿,让我尴尬汗颜至极。黄老师见状,语气有所缓和,嘱我去图书馆搜集相关理论资料,再把文章好好修改一下。第二稿交给黄老师时,他快速扫描一遍,露出不易觉察的满意表情。文章不久在《鲁迅研究月刊》发表。此事于我,既是教训,也是激励,让我铭记至今。

1990年下学期的某日,中文系迎来老作家姚雪垠先生。慕名前来聆听讲座的不单有中文系学生,还有别系的学生。偌大的阶梯教室里,济济一堂,水泄不通,连过道都挤满了人。阳光透过窗户的缝隙,洒在同学们期待的脸庞上。朝阳约莫一竿子高的时辰,姚老先生迈着沉稳步伐走进大教室。他身材不高大,还有些微胖,脸色红润,神采奕奕。姚老讲话,不紧不慢,娓娓道来,幽默风趣,入情入理。从“五四”爱国运动源头切入,链接文学革命的浪潮,然后回到鲁迅、郭沫若、茅盾、叶圣陶、老舍、巴金、冰心等文学大家身上。旁征博引,让聆听者们在文学的海洋里酣畅神游。大教室内不时发出阵阵掌声。

周末,华师常有各种活动:露天电影、校园舞会、英语角、学术讲座……在华师看露天电影,别有一番情趣。在社会上的影院看电影,大都比较安静,没有喧闹,也少了观影的激情。在华师看露天电影,感觉绝对两样。观影者想喝彩便喝彩,想尖叫就尖叫,不含蓄隐忍,也不藏着掖着。当影片出现不妥情节时,哄笑、尖叫或口哨会此起彼伏;当影片出现令人振奋的精彩情节,雷鸣般掌声也会随之爆发。大学生电影节期间,一干艺术家们莅临师大校园:孙道临、孙飞虎、陈佩斯、朱时茂、殷秀梅……孙道临一如既往地严肃沉稳,陈佩斯照例是幽默滑稽,殷秀梅显得秀外慧中。扮演蒋介石的“专业户”孙飞虎一反银幕上的矜持、阴鸷,毫无明星架子,显得特别平和,他在与大学生们交流互动时说,儿子因老爸总扮演老蒋,也跟着“倒霉”,总是被同学奚落;说自己长年在外面拍电影,孩子成了没人管的断线风筝,搞得他为孩子的成长很是头痛。他边说边拱手作揖,“希望在场老老师们小老师们多出主意,不吝赐教,现场提供教育孩子的秘方,我孙飞虎在这里给各位鞠躬了!”半开玩笑半认真的模样,逗得在场师生开怀大笑!

■ 此情可待成追忆

历史,既漫长,也短暂;现实,既慷慨,也吝啬。

1992年6月的一天,天空布满云翳,我和几位即将奔赴深圳的研究生同学打包行李。告别武汉、告别桂子山的心情,有如彼时天气,几分沉重,几分郁闷,像《弯弯的月亮》歌里唱的,我的心充满惆怅,忧伤穿过了我的胸膛。《红楼梦》里小红(林红玉)有言:“千里搭长棚,没有不散的筵席。”犹记当年,在登上南下列车的那刻,我曾在心中默默向武汉、向桂子山道别的情景。那一瞬间,我才真正明白,难舍难分、缱绻惆怅是一种怎样的滋味。

我在想,若是能够留在桂子山华师校园该有多好!然而,南方的火热,特区的奇崛,远方的召唤,让我做出别故乡、走异地、拓新路的人生选择。

作家柳青曾云:“人生的道路虽然漫长,但紧要处常常只有几步,特别是当人年轻的时候。”三十多年过去,如今回眸反思,武汉的雄奇、热烈和豪迈,桂子山的秀美、幽静、睿智,让我对“我是谁,我从哪里来,要到哪里去”这样一个“人之为人”的哲学命题,似乎有了一定的理解和体悟。

感谢武汉,感谢华师,为年轻时候的我注入向上向善、勇毅前行的力量,使我在奔向诗与远方之际不惮于历险和吃苦,经受住了各种各样的严峻考验,成为一个特区建设者和文学写作者。

时间将会冲淡乃至消弭许多东西;但它冲不走我对武汉、对桂子山这个生命旅途中最美驿站的眷恋和感恩之情。我相信,这种情感将会随着时间的推移日益加深、恒久不变。正所谓:谁言寸草心,报得三春晖。

————————

周思明

中国作家协会会员,中国文艺评论家协会会员,广东省作协文学评论委员会委员,深圳市文艺评论家协会顾问。出版文艺批评著作四部,长篇纪实文学一部。

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇