□ 长江日报记者李煦

程涛平,研究楚国史40余年,1987年获华中师范大学历史学博士学位。前不久,他撰写的《春秋楚史》出版,这部大书将和他已经出版的《先楚史》,以及他正在写作的《战国楚史》一起,构成中国第一部《楚国通史》。

在21世纪,我们仍然需要《楚国通史》,这是为什么?

上周末,长江日报《读+》周刊专访了程涛平。

■ 楚武王生时轰轰烈烈,死时感天动地

楚国大军浩浩荡荡,誓师的仪式威武雄壮,将士们士气高涨,如同拉满的弓弦,只需一声令下,就要扑向敌方。

此时,君王突然发生了状况。

入告夫人邓曼曰:“余心荡。”邓曼叹曰:“王禄尽矣。盈而荡,天之道也,先君其知之矣。故临武事,将发大命,而荡王心焉。若师徒无亏,王薨于行,国之福也。”王遂行,卒于樠木之下。令尹斗祁、莫敖屈重,除道梁溠,营军临随。随人惧,行成。

楚武王在誓师大会上突然感到心律不齐,非常难受,他小声告诉夫人邓曼。邓曼叹息:大王的福寿怕是要到头了,只要将士没有损失,即使大王不幸在征途中与世长辞,国家还算是有福的。

楚武王就这样出征了。大军越过汉水,到汉水东岸后不久,武王果然心疾猝发,不得不坐在一棵樠树下休息,当即去世。军中将领严密封锁武王去世的消息,率领全军继续前进,修整了道路,架设了浮桥,扎下了营垒。随人见楚兵从天而降,不胜惶恐,请求议和。达到了战争目的,楚人才收兵回国。到汉水西岸后,才为武王发丧。

行文至此,程涛平提笔写道:“楚武王一代绝世英雄,生时轰轰烈烈,创建楚国,死时感天动地,悲壮殉国,让人肃然起敬。”

程涛平《春秋楚史》开篇第一章,便是讲述这位楚武王熊通。他首创县制,丢掉周王朝分封给楚的“子爵”爵位,毅然称“王”。“他干了许多前所未有和别人不敢干的事,作出的贡献很大。他的见识、胆识和作为,在当时乃至整个先秦阶段的诸侯国君中,很少有人能匹敌。楚在春秋战国时代成为显赫的大国,是从楚武王开始的。楚武王确立了楚国的建国方略,在楚国建立起政治制度、军事制度和其他各项制度,因此楚武王应视为楚的开国之君。”

■ 程涛平没有为楚国“美颜”

2019年《先楚史》面世,今年《春秋楚史》出版,《战国楚史》预计明年出版,三部书合起来,就是中国第一部《楚国通史》。这是程涛平的大工程。

通史不同于断代史、专门史。《楚国通史》必须完整论述楚国八百年的历史,以历代楚王为主,写出其内政外交军事活动以及疆域变动等,此外各个时期的社会经济(包括农业、手工业、商业)、城市、人口、官制、刑法、民族、伦理、方言、饮食、服饰、学术、文化,都要涉及。

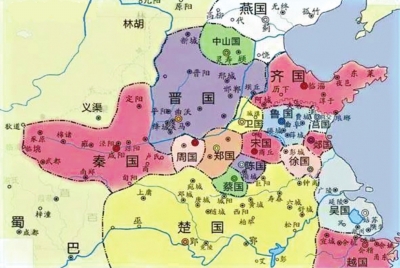

楚国是春秋战国第一大诸侯国。公元前323年(楚怀王六年),楚国攻魏,再次成功拓疆。同年,世界上由于亚历山大大帝死去,其缔造的马其顿帝国随即瓦解。此后10余年间,楚国不仅是战国最大国,还是世界第一大国。

这么大的疆域怎么来的?历代史家都认为,楚国灭国之多罕有其匹,数量则有60多、70多、80多个不等。程涛平悉心研究楚国疆域史,得出结论,楚国灭国(部落)118个。但是他强调,那时的“灭国”并不是屠灭,早期确有杀戮其国君、绝其祭祀的行为,但后来主要是将对方收为自己的“属国”,吸收其人口,同时给对方国君和官员“留一碗饭吃”。

楚国不仅疆域辽阔,而且文化发达。考古学家挖掘出的最早的一幅帛画、最早的一支毛笔,都出现在曾经的楚地。到目前为止,全中国先秦简帛共出土43批,仅2批为秦简,余皆为楚简帛。以楚简为代表的出土文献不断面世,其中一些重要的发现,在中国乃至世界学术界已产生或正在产生深刻的影响。

如此博大的楚国,是需要一部通史的。程涛平为此请教过权威专家,对方说:楚文化和楚国历史研究遍地开花,成果分散,迫切需要集大成的《楚国通史》总揽其成,篇幅达到三百万字是合适的。

如今,《楚国通史》完工在望,如果从程涛平考入湖北省社科院担任《江汉论坛》编辑算起,他已经研究了四十多年楚史。

程涛平没有为楚国“美颜”,在他笔下也指出了楚国的弊病:王权过于强大,对臣下过于严苛,导致“楚才晋用”“叛臣复仇”屡屡发生;法治不彰,落后于中原的郑国、晋国,导致盗贼猖獗,甚至有一个倒霉的楚王被盗贼击杀。

【访谈】

■ 楚文化是华夏儿女的“精神原乡”之一

读+:今天我们为什么要研究楚国史,仅仅因为我们生活在曾经的楚地,楚国历史很辉煌?研究楚国史对当下有什么意义和价值?

程涛平:我们当然生活在楚地,楚国历史当然很辉煌,但这决非我们研究楚国史的全部原因,甚至也不是最主要的原因。

最主要的原因是,楚文化既没有死亡,更从未远离,它就在我们身边,在我们的生活里,时时给我们以滋养、支撑、护佑乃至引导。

楚文化绝非历史的边角料,是中华文明多元一体进程中极具生命力的“精神胚胎”,它以“刚健”“浪漫”“包容”的三重内核,早已深度熔铸进中华民族文明的基因序列,成为华夏儿女代代相传的精神胎记,其内核早已化作民族精神的“源代码”,驱动着华夏文明跨越千年而生生不息。

这些年我们常常提到“筚路蓝缕”,这四个字正是楚文化最初的精神烙印。从周王室分封的“蛮夷小邦”,到饮马黄河、问鼎中原的南方霸主,楚先民在荆棘丛生的蛮荒之地,用斧钺劈开文明之路,用舟楫打通江湖之脉。这种“于无路处开路、于无境中造境”的闯劲,不仅是楚先民在蛮夷之地开荒拓土的生存史诗,更淬炼出中华民族最核心的奋斗基因,是在绝境中不低头、于蛮荒中辟新局的坚韧,是“从零到一”开创文明疆土的勇气。楚文化的“刚”,不是匹夫之勇,而是“楚虽三户,亡秦必楚”的信念坚守,是文化认同足以对抗强权的精神韧性,这让中华文明在危机中总能薪火不灭。

楚文化是充满“天地大美”的精神画卷。它以“凤鸟”为图腾,打破中原龙图腾的威严,赋予神物灵动飞扬的气韵;它的漆器“朱红染壁、金箔饰纹”,将自然色彩用到极致,是古人对“美”的极致追求;它的文学“骚体”,以屈原《离骚》为代表,把对家国的忧思、对宇宙的叩问、对理想的执着,化作“乘骐骥以驰骋兮,来吾道夫先路”的磅礴诗句——这种“把现实苦难写成精神史诗”的浪漫,不是逃避,而是超越。它滋养了李白“飞流直下三千尺”的豪迈,孕育了苏轼“一蓑烟雨任平生”的豁达,它给了我们端午节,更让中华民族在柴米油盐的现实之外,始终保有“仰望星空”的精神高度,让文明有了温度与诗意。

楚文化最动人的力量,在于它“不拒众流、方成江海”的包容。它没有固守“华夷之辨”,反而主动吸纳南方部族的巫风、吴越的舟船技术、巴蜀的青铜工艺,将“异质文化”熔铸成“楚式文明”——曾侯乙编钟能奏响“八音克谐”,正是因为它融合了不同地域的音律体系;楚地的“楚辞”,既用中原的文字,又纳楚地的方言,成为“多元共生”的文化范本。这种“以我为主、兼容并包”的气度,恰恰是中华文明的核心特质:从秦汉对多元文化的整合,到隋唐“胡汉一家”的开放气象,再到今天“各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起”的共同体意识,楚文化的包容基因,早已成为中华文明海纳百川、生生不息的动力源泉。

楚文化早已不是“楚人的文化”,而是全体华夏儿女的“精神原乡”之一。楚国的历史是一部宏大的史诗,既有开疆拓土、问鼎中原的豪迈,也有郢都被破、怀王客死的悲怆,最终更上演了“亡秦必楚”的文化复兴与涅槃重生。这段历史之所以引人入胜,正是因为它包含了太多值得深思的戏剧性转折和文明层面的启示。

一个曾经的地域性文化,如何通过开拓与融合,成长为与中原文明并驾齐驱的璀璨一极?这个一度成为“世界第一”的巨人,又因何种内在的弱点而败于更高效的对手?最终,它的文化是如何在其政治躯体死亡后,反而完成了对胜利者的“反向征服”,并将其独特的基因深深植入中华文明的灵魂深处,从而获得了另一种形式的永生?

我写《楚国通史》,就是希望有所裨益于深入挖掘和解答这些问题。我希望这本书的价值在于不仅能讲述楚国的历史,更能通过楚国的兴亡,为我们揭示中华文明形成过程中的融合密码与生生不息的奥秘。我希望人们最终看到的不仅仅是一部楚国史,更是一幅中华文明如何在碰撞、融合与创新中不断壮大的动态画卷。

■ 制度创新贯穿楚国崛起全过程

读+:春秋时代,是楚国从边缘走向中心的时代,为什么楚国能够崛起,从一个小国变成“春秋五霸”之一?

程涛平:楚国的开国之君楚武王熊通继位之时,面临严峻的局面。这一时期的江汉之间,分布着为数众多的封国、方国及族群。其中既有周初分封的同姓和异姓诸侯国,也有西周中期以后分封的诸侯国,还有商代以来就建立于此的一些方国和部族。这些政治势力构成了一张地缘关系的网络。

从楚所处的地缘关系来看,楚国附近有权国;北边过蛮河,则有罗、庐二国;在庐北面,汉水北岸有邓国;东边过汉水,则有郧、轸等;随枣走廊有曾、厉、贰等;西边隔着荆山山脉,在南河流域有谷国,堵河流域有庸国,三峡地区有夔国。

如此斑驳陆离的地缘政治环境,对新生的楚国来说有利也有弊。小国、部族的星罗棋布,势力分散,有利于楚人各个击破,但各据一地的杂处群居方式,使得政治离心力始终存在,不利于楚人的政治整合和民族融合,因此,楚人的开疆拓土,如轻重失衡、缓急失宜,都有可能受挫。这些,对于熊通来说,都是严峻的考验。

但是他也有有利条件。当时周王室势衰,周郑交恶,晋、齐、鲁内乱不止,秦为列国所阻,难以向东发展,历史留给楚国以绝好的时机。楚武王利用这一时机,先经营江汉流域,整合周边势力,逐步壮大后再图北上,依托江汉流域“进可攻、退可守”的地缘优势奠定扩张基础。战略渐进,稳步扩张。楚国扩张并非盲目冒进,而是先巩固江汉核心区(如楚武王经营汉东、汉北),再逐步向周边渗透,灭国后设县直接管控,避免疆域过大导致的治理难题。后续历代君主延续了这一策略。

军事优先,以武立国。楚国始终重视军事建设,楚武王整合芈族与荆蛮两大族群军队、编练车兵,以强大军力为扩张后盾。他注重军事谋略与军纪,灵活应对不同战场形势,既保障开疆拓土,又震慑周边势力,逐步从“蛮夷小国”成长为军事强国。他很有军事谋略:采用“先礼后兵”(先会盟沈鹿,再伐不至的随国)、“坐阵诱敌”(伐绞国时以弱兵诱敌设伏)、农闲出兵(除被迫应战外,几乎总是正月出征,不误农时)、仪式授兵(提升士气)等策略,且善于纳谏,军纪严明。楚国有一个独特的传统或者说规矩,军队战败,主将应自杀谢罪,这是其他国家没有的。

制度创新突破传统束缚。“强王权、控分权”,这是楚国区别于晋、齐、鲁等中原诸国,长期保持国力稳定的核心保障,贯穿楚国崛起全过程。楚武王“克权为县”,设置了中国最早的县,打破分封制,将新占领土地(如申、息、陈、蔡)设为直属于楚王的县,县尹由楚王直接任命,县师归楚王调遣,避免土地与军事权力落入世族手中。确保楚王对疆域的直接控制,为军事扩张提供稳定的人力、财力支撑。楚庄王打破“世族垄断令尹、司马”的局面,引入公子参政,形成“世族与公子相互牵制”的格局。

早期采邑制下,严格限制世族采邑数量与面积,且采邑不可世袭;春秋后期过渡到禄田制,以“谷禄”替代土地赏赐,禄田“二世而收”,官员离任需归还,从经济上瓦解世族长期割据的可能。禁止世族拥有采邑兵,限制私属武装规模。

纵观楚国历史,历代楚王作了很多努力,极力控制当时王权最主要的侵蚀者——世族,并给予了严厉的打击。这些制度创新为楚国后续发展提供制度保障,使楚国在政权运行、地方管理上更高效,区别于同期依赖分封的中原诸侯国。

必须说明的是,楚国在崛起过程中并非一帆风顺,多次面临内部叛乱和外部强敌。城濮之战大败,楚国几十年却步中原;伍子胥投吴,楚国首都被占领、险些灭国,在绝境中得到秦国援助,才“咸鱼翻身”。但楚国君臣上下一心,能通过战略调整化解危机,保住核心统治区,最后恢复国力和疆域。

总之,楚国的崛起是多方面因素共同作用的结果。制度创新保障了国家的稳定和权力集中,军事扩张拓展了领土和影响力,经济发展提供了物质基础,文化融合增强了民族凝聚力,而动态调整则使楚国能够在复杂多变的局势中保持竞争力,最终从“蛮夷小国”成长为春秋五霸之一,为战国时期“楚地千里”的格局奠定了坚实基础。

■ 中华民族大一统,楚国功莫大焉

读+:那一次居然是秦国伸出援手,后来楚国终究是亡于秦,为什么?您在前面说到楚国败亡后完成了对胜利者的“反向征服”,又该如何理解?

程涛平:在春秋时代,秦楚虽也有过战争,但是总的来说还是盟友关系,因为两国有共同的敌人——晋国。进入战国时代,情况就不同了。楚文化那么发达,为什么会被文明程度不如楚国的秦国所灭?这是我正在写的《战国楚史》力图阐述的核心问题。

楚国被秦国所灭,并非偶然,从战国中期到战国末期,秦数代国君接力,奋发有为,兵锋所指,势不可挡,扫灭群雄,战胜六国,天下大势,终归一统,为历史的必然。

秦、楚之争,如果看制度优劣。一是君主集权战胜卿大夫专权,二是郡县制取代封君制,三是开疆拓土淘汰故步自封,秦国均后来居上。秦楚之争转折点在于秦灭巴蜀,开疆拓土胜于楚。而楚国建立滇国,开拓西南较晚,功亏一篑,拓土东方,局势不稳。我们必须承认,战略上楚不如秦。我作为楚地生长的史学研究者,应冷峻面对史料,不必哀叹楚国的灭亡。

但是,确实发生了楚国败亡后的“反向征服”,正如当时民间流传的那句话:楚虽三户,亡秦必楚。仅仅20多年后,陈胜、项羽和刘邦3个楚人共同推翻了秦朝,随刘邦平定海内的开国元勋,也大多为楚人。学者因此指出:“秦楚之争,最后的胜利者是楚。胜利的楚以刘邦为代表,转化为汉皇权”,“汉朝实际上兴于楚人”。

楚人刘邦建立的汉朝,虽因承刘邦的汉王名号而定名为“汉”,实际上是由楚遗民建立的统一王朝,在西汉早期较为全面地复兴和弘扬了楚文化。刘邦以鲁公之礼葬项羽,不杀诸项氏枝属,封项伯等项氏族人为侯。汉王朝始终以楚文化为主导,汇融南北各地文化。刘邦兴汉朝,所草创的一些重要制度,表面看起来好像是如古今许多史家说的那样“承秦之制”。实际上并不尽然,而是对楚制的完善继承。如分封制与郡县制,直接借鉴了楚国首创的封君制与郡县制并行的统治经验。其礼乐制度,也多继承楚国,带有楚文化色彩。

最值得称道的还是汉代对楚国学术思想的继承。形成于战国楚地、风行于战国后期、集中地反映了楚式王道文化的道家黄老之学,尽管在秦代为奉行霸道文化的秦统治者所摒弃而一度沉寂,但在楚人亡秦兴汉之后,在汉初重又勃兴并被奉为统治思想。由于天下一统、南北合政,楚文化也随时移世变,融会其他地域文化向汉文化转变。至西汉全盛的武帝时代,武帝黜道尊儒、易服改制,汉家礼乐大兴、诗赋昭彰,新型的汉文化便在楚文化与南北地域文化的汇融演变的进程中形成。

尽管楚文化的独自体系已不复存在,楚文化的影响仍然巨大而深远。魏晋风度与老庄精神,风行一时。以老庄为宗的玄学,大行其道,道教的革新与跃进,创立的形而上思辨哲学,始终是中国古代哲学的主干。

抚今追昔,我们认为:楚国的巨大成就的背后,体现了筚路蓝缕的艰苦创业精神,追新逐奇的开拓进取精神,兼收并蓄的开放融会精神,崇武卫疆的强军爱国精神,重诺贵和的诚信和谐精神。这都是中华民族的宝贵财富。

楚国为中华民族作出的最为宝贵贡献是“协和夷夏”。春秋时期黄河流域的夷夏关系比较紧张,经常处于对抗状态。楚国,本身就是土著荆蛮与中原南下的芈姓楚王族融合而成,始终明智地奉行了一条协和夷夏的路线,这是先秦最开明、最进步的路线。春秋末年已进入发展鼎盛时期的楚文化,在协和夷夏的同时,积极倡导华夏文化,进而跃居诸侯国文化发展的前列,甚至成为东周华夏文化的主要代表。至战国时期,在楚国的倡导下,夷夏关系的对抗逐步泯灭、消失。如同奔腾的长江、黄河,千折百回,最后都“朝宗于海”,无论黄河流域还是长江流域,都逐步达到了“同一”。中华民族能够形成大一统局面,延续至今,楚国功莫大焉。

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇