在湖北省档案馆花山新馆“纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年湖北抗战档案文献展”上,一本泛黄的手写笔记本、一条从抗日战场缴获的日本军毯静静陈列。这两件展品来自湖北籍开国少将王政柱的遗物,无声诉说着他跨越烽火岁月的人生传奇。

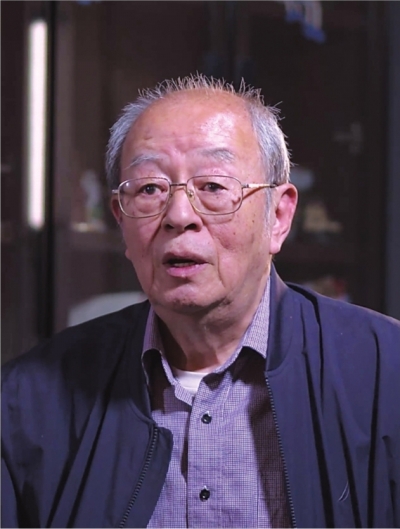

这两件珍贵实物与背后的故事得以呈现,源于《档案里的湖北开国将军》主创团队近日赴北京的一次采访。团队对话了王政柱将军的次子王晋。王晋深情讲述了藏在岁月深处父亲的革命往事。他说:“父亲区别于其他名将的最大之处在于他‘活地图’‘活档案’的美称。”

■ 15岁加入红军,他成长为军中高参

王政柱1915年10月出生于湖北省麻城县(今麻城市)西张店村银树湾一个农民家庭。1927年秋,家乡爆发著名的黄麻起义,他深受教育,立志报国。1930年,15岁的王政柱参加中国工农红军,踏上了革命征程。

“1935年11月,父亲从红四方面军调到红军总司令部任作战参谋,直接跟随朱德总司令和刘伯承总参谋长行动。”王晋介绍,“参谋是协助军事指挥人员进行军事谋划和制定作战计划、评估战场形势等具体业务的专门人员,可谓军中的‘智慧担当’。父亲一生把参谋工作做到了极致。”

抗日战争时期,王政柱先后担任八路军总部司令部作战科参谋、科长,中央军委第一局处长、副局长等职。他协助彭德怀谋划指挥了百团大战、武乡关家垴战斗、南艾堡反“扫荡”等战斗。

1940年8月20日至1941年1月24日,八路军在彭德怀的指挥下,在华北发起了对日军的大规模攻势。战役打响的第三天傍晚,在山西武乡县砖壁村八路军前方总部作战室,作战科科长王政柱汇报:“正太线等地参战部队达到105个团。”彭德怀说:“不管是一百零几个团,就叫百团大战好了。”这便是百团大战命名的由来。

王晋介绍,在百团大战期间,王政柱充分发挥了两个特长:一是超强的记忆力,能“过目不忘”;二是过硬的绘图功底,侦察完地形就能画出地图,让首长一目了然。他对战场地形和敌我双方情况了如指掌,随问随答,被彭德怀赞誉为“活字典”“活地图”“活档案”。

1945年8月,由于战局迅速变化,毛主席要求中央军委每天向他和书记处报告军情战况,朱德和彭德怀两位首长把汇报的任务交给了王政柱。“父亲多次和我们提起,那时他白天在王家坪协助首长处理军务,晚饭后赶到枣园向书记处汇报。毛主席听完汇报还会把父亲叫到他的窑洞里再单独询问情况,父亲常常在毛主席窑洞里工作到第二天凌晨两三点钟。”王晋介绍,1945年11月初,中央书记处枣园作战室正式成立,由王政柱兼任主任。“组织上特意安排父母住在和毛泽东所住窑洞间隔一间的窑洞中,以便毛主席随时需要了解情况时,父亲能够马上到位。”

■ 5年师生情谊,他带着左权配枪继续战斗

在革命的烽火岁月中,王政柱与左权结下了深厚的师生情谊。王晋透露,从1937年八路军总部成立到左权牺牲的5年间。太行山上,左权既是王政柱的直接领导,更是他人生路上的引路人。左权帮助父亲提高文化水平,父亲逐步成为一名合格的军事参谋人员。

王晋告诉长江日报记者,在八路军总部,父亲因年轻好学、肯动脑筋,很快得到左权的关注。左权先是让父亲跟随记录口述报文,后又放手让他编写工作报文、撰写战斗总结……每一篇文稿,左权都会像老师批改作业般细致审阅。1941年1月,在左权的帮助审阅修改下,王政柱写出了第一篇总结性文章《百团大战中交通战之胜利》,并在《新华日报》(华北版)发表。后来,王政柱还琢磨出参谋人员必须具备的准则:“会听、会记、会写、会说、会画”,编写了参谋工作手册,成为彭德怀与左权指挥作战的得力助手。

1942年5月25日,日军对八路军总部所在的太行山区合围,进行大“扫荡”,时任八路军副参谋长的左权在掩护总部机关突围安全转移时,日军一颗炮弹在他身边爆炸。生命的最后时刻,左权手中还紧握着一把手枪。

左权是抗战时期阵亡的八路军最高将领。王晋透露,母亲曾亲眼看见左权英勇就义的一幕。“当时山上的人大部分都是总部机关的非战斗人员,母亲罗健所在的机要队也在其中,在机枪、炮火中艰难行动。左权挥舞着胳膊大喊‘卧倒!注意保护自己!’却不幸被弹片击中,壮烈牺牲。”母亲离左权25米左右,这一场景成为她心中永远的痛。

噩耗传来,彭德怀悲痛欲绝,怎么都不能相信,直到左权的卫兵将左权的配枪和随身的公文包等遗物交到他手中。随后,彭德怀将手枪赠予时任八路军总部作战科科长的王政柱。对王政柱而言,这支枪承载的不仅是回忆,更是左权这位恩师的教诲与情谊。

这份师生情,王政柱始终珍藏。王晋在讲述中数度哽咽:“左参谋长的那把手枪,在我的记忆里,父亲每个月要擦一次,我就在他旁边打下手。手枪的手柄有一面像砂纸一样糙。我问父亲这里为什么不擦。他说这里不能擦,这是左参谋长的血流在上面,要留着。”1959年,王政柱将这支历经战火与岁月洗礼的手枪,捐赠给了中国人民革命军事博物馆。

■ 72天2130里路,他身藏黄金抵达延安

弹雨硝烟中,忠诚是最耀眼的光芒。

1943年3月7日,太行山区草芽初绽。在山西辽县(今左权县)麻田八路军总部,彭德怀将时任作战科长的王政柱叫到跟前,通知他去延安学习,同时命令他把从日本人手中缴获、积攒起来的190两(旧制16两为1斤,折合约12斤)黄金和部分金银首饰带到延安,交给党中央。

这些贵重物品被装进当时战士身上斜挎的一个普通细长米袋子中。28岁的王政柱和机要科译电员罗健、饲养员汪秀田一行三人,当天便踏上征程。

王政柱在回忆录《烽火关山——战争年代记事》中对这一段经历进行了记载:“3月9日:3月的太行,早晚很凉,为了不暴露,袋子只好放在衣服里面,隔一层贴身的衬衣,刚出发背上它就像背着冰块一样冰凉。”“4月24日:晚上从胡堡(方山城南)以南通过敌人封锁线进到临县以东的枣林,这是一路上行程最远的一天(100里),而且在封锁线两侧各翻越一座山。”

他们从太行山抗日根据地经晋西北跨越黄河,进入陕北高原,再向延安前进。经过长途跋涉,通过三条封锁线,身负重任的王政柱三人终于在5月17日到达延安。次日,中央军委办公厅负责人接走物资,王政柱悬着的心才落地。72天、2130里路,王政柱始终金不离身,谨慎守护,同行的另两个人都不知道他身上背着黄金。

这段生死与共的旅程让王政柱与罗健结下革命情谊。罗健认为:“能扛住黄金考验的人,值得托付终身。”半个月后,两人结为夫妻。在王晋的记忆中,父母多次说过这段故事。“当时化装和昼伏夜出,躲避敌人,完成任务很不容易。到了延安交出黄金时,母亲大为吃惊,每次提及此事,母亲都用透着幸福和略微埋怨的眼神说:‘几十天里,我们天天在一起。我身体不好,老王一路照顾我。可老王一直瞒着我,我都不知道他身上带着这么多黄金,他对我都没有说一声。’”这段传奇经历,后来被八一电影制片厂和央视摄制成电影《金身将军王政柱》。

■ 活地图活档案,他七八十岁还能随手画抗战地图

新中国成立后,王政柱历任西北军区副参谋长、中国人民志愿军副参谋长,后任海军青岛基地副司令员、司令员,海军副参谋长,海军南海舰队第一副司令员,海军后勤部部长,总后勤部副部长等,为保卫我国领海作出了突出贡献。

今年5月12日,78岁的王晋怀着对父亲的深切缅怀与对历史的敬重,专程从北京赶赴武汉,将家族珍藏数十年的父亲遗物捐赠给湖北省档案馆。此次捐赠除了正在展陈的笔记本与军毯,还有一份上世纪四五十年代的照片底片。

其中,封面泛黄的手写笔记本格外引人注目,内容从1927年至1945年,既有“红四方面军史略”“抗日战争片段”等文字记述,详细记录敌我兵力编制、伤亡数据、指挥体系及反思总结等;更有“鄂豫皖苏区形势图”“新四军各师抗战根据地概图” 等精细手绘地图——这正是王政柱“活字典”“活地图”“活档案”才能的实物佐证。

“从小就见父亲特别喜欢地图,经常一个人站在地图前端详。”王晋自豪地说,父亲能随手画出地图,标注地形、山川、河流、村落、道路,与印制地图几乎无差。“即便七八十岁时,有传记组和军史研究人员到家里采访,他依然能随手画出地图,清晰讲述几十年前八路军总部机关移动、战斗的细节。”

而那条生产于1941年、在山西抗日战场缴获的日本军毯,更是陪伴王政柱走过了抗日战争、解放战争、抗美援朝战争,直到1954年他回国后,交给王晋使用。王晋表示:“希望这些承载着家族记忆与红色精神的物件,能更好地发挥历史传承价值,让后人永远铭记那段峥嵘岁月。”

(汤华明 叶飞艳 汤群)

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇