抗美援朝战争伟大胜利,是中国人民站起来后屹立于世界东方的宣言书,是中华民族走向伟大复兴的重要里程碑。

在中国人民志愿军抗美援朝出国作战75周年之际,长江日报推出对湖北省武昌实验中学(以下简称省实验)抗美援朝参军参干309位学子的寻访报道,让我们在75年后重回那个激情燃烧的时刻,聆听十多位当年学子跨越世纪的铿锵回答。我们希望,以75年后的专访致敬所有为国征战、为国贡献的人们,同时,也焕发我们这一代人更大能量,薪火相传,接续奋进,在新时代继承和弘扬伟大抗美援朝精神,为实现中华民族伟大复兴而奋斗。

■ 曾九次升空与敌殊死激战

抗美援朝老战士陶伟

“空中拼刺刀”写入战史

□ 长江日报记者耿珊珊 王南芳

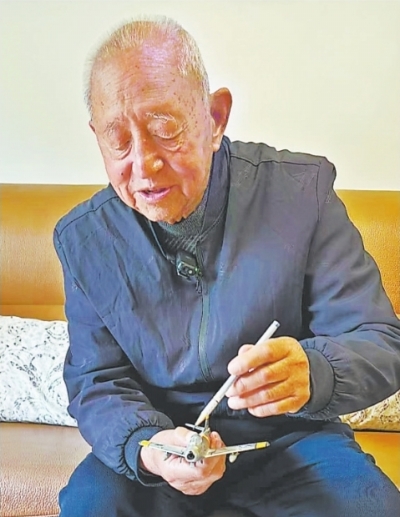

十月的泉城,秋意渐浓。10月18日,在山东济南某小区,91岁的抗美援朝老战士陶伟热情招呼长江日报记者进门落座。

他思维敏捷、口齿清晰,对当下时事热点如数家珍,喜欢研究数学微积分。

他的家布置得温馨别致,不仅挂有周恩来同志青年时期创作的《春日偶成其二》诗句,摆放着我国自主研制的第五代隐形制空战斗机歼-20的飞机模型,还挂有空军航空兵《空一师进行曲》曲谱。

他说:“难忘参军时刻,我从武汉出发,一生和蓝天结缘。”

“哥哥姐姐对我影响很大,他们很早就参加了革命。”陶伟说,抗美援朝战争开始后,自己心里的热情被点燃,一心等机会参军。

1950年底,16岁的陶伟报名参军,1951年1月16日正式入伍。当时,他从广州转学到武汉只有半年,在省实验读高中二年级。

入伍后,陶伟成为一名飞行员。1952年6月,他被分到位于辽宁省辽阳市的志愿军空军第4师10团2大队。

“我参军走后第二天,我母亲看到《长江日报》上刊登了欢送参军的照片,认出照片上面有我,就把报纸留下来了。”20年后,年事已高的母亲将这张报纸,连同其他参军纪念品转交给陶伟自己保管。

他说,这份《长江日报》承载了他生命里最美好的回忆,他和父亲母亲接力珍藏了70年。

近70年后的2020年,应部队提议,陶伟老人将报纸原件,连同他参军留下的其他六件纪念物品捐赠给中国航空博物馆。如今,这张报纸的影印件珍藏在辽宁丹东抗美援朝纪念馆空军主题馆,主题馆的主题是“空中拼刺刀”。

1953年5月17日,中国人民志愿军空军与敌机在朝鲜铁山地区空域发生激烈交战。我方8架,对方22架,我方击落敌机4架。

当天战况异常激烈,陶伟第二次驾驶飞机升空作战返航途中与敌机展开殊死搏斗。不到19岁的陶伟对着敌机三炮齐发,在飞机滚转和倒飞状态下,大约120米的距离把敌机击落。陶伟所在的志愿军空四师副师长王香雄看了射击胶片后脱口而出:“这哪里是空中开炮,这就是‘空中拼刺刀’!”

陶伟总共参与了9次空中作战,近距离激烈作战的有4次,击落敌人最先进的F-86战机一架,击伤敌机一架。

“这是我当时击落敌机的照片原件。”10月18日,他向记者展示了这张珍藏了72年的照片,上面清晰记录了陶伟所驾战机开炮瞬间。飞机上的照相机拍下的胶片中,左下是目标敌机。

他给长江日报读者写下寄语:“世界并不宁静,要有战争思想准备。要弘扬伟大抗美援朝精神,不畏强敌、敢于胜利的民族血性永远不能丢。”

■ 朱枫烈士牺牲后,外甥女在武汉参军

93岁的顾倬云

在军队救死扶伤70余年

□ 长江日报记者耿珊珊 王南芳

“国仇家恨摆在我面前,决不允许反动派再犯我中华,决不让蒋介石借此战反攻大陆!”10月18日,长江日报记者在北京见到了93岁的解放军总医院原南楼外科主任、教授顾倬云。她是中国红色女情报员、烈士朱枫的外甥女。

回忆75年前投笔从戎的坚定抉择,她说,参军就为一个信念:保卫新中国!

顾倬云1932年11月出生于浙江镇海,母亲是大家闺秀。然而,日本侵略军的铁蹄打破了家园的宁静,幼年的她随父母家人在浙江镇海和湖北武汉之间多次往返,躲避战乱。顾倬云在武汉读完初中、考上高中,1949年迎来武汉解放和新中国成立。

“1950年,战火烧到鸭绿江边。党中央号召全国人民抗美援朝、保家卫国,我们实验中学高三甲班同学绝大多数报名,参军上前线。就在此时,我收到了姨母朱枫牺牲的消息,我的母亲应组织的要求,亲赴南京(朱枫的女儿朱晓枫在南京工作)、上海祭奠,我瞒着家人报名参军。我参军主要是保卫新中国,也告慰为国家统一而牺牲的姨母。当时,国仇家恨摆在我面前,决不能让反动派再犯我中华。”

她在给母亲的一封信中写道:“继承姨母的遗志,这比哭更能表达出我们对于姨母的爱和纪念。”

顾倬云当时刚满18岁。她所在的省实验高三甲班共有女生12人,包括长江日报此前报道过的钱治光、范中慧,一起参军参干的女生就有8人。她们放弃大好的名校高考前程,把火热的青春献给祖国和人民。

参军后,顾倬云在哈尔滨医科大学学习。她和同学们最初被告知任务是接受短期训练后入朝作战,后来抗美援朝战争形势好转,她们就从短训转为本科学习,学制5年半。

1956年8月,顾倬云大学毕业。当时,解放军筹建全军总医院,从全国各地调集专家。“毕业后一下车,有人告诉我们直接到筹建中的解放军总医院报到。”

她回忆:“到岗后不久要分科室,自愿报名,组织审定。我报了外科。我的想法是战地医疗最需要的是外科医生。军医在前线,首先要用到的也是外科技术。”

作为新中国成立后部队培养的第一批大学生,顾倬云从经治军医到主任医师,从外科教授到原总后勤部一代名师,从解放军总医院南楼综合外科主任到中央保健委员会专家小组成员,从中央保健委员会、中央军委保健委员会特殊贡献奖到国务院政府特殊津贴获得者,顾倬云走过了充满光荣与梦想的70余年职业生涯。

1994年,解放军报专题报道顾倬云,标题是《我军外科“一把刀”是位纤细女性,顾倬云为将军主刀手术千余例》。10年后,解放军报再度报道,称赞她“使数不清的危重病人获得新生”。

■ 李超民:不考清华去参军,加入1951年国庆阅兵方队

“我参加阅兵时,身穿飞行服,脚穿飞行靴,戴着白手套,刚满18岁。”今年9月3日,长江日报记者专程来到92岁空军老兵李超民家中,他耳戴助听器,边看九三阅兵直播,边向记者讲述74年前他参加国庆阅兵的场景。

1933年7月,李超民出生在湖北武汉。1950年,正在省实验读高二的他,响应抗美援朝爱国运动的号召,报名参加志愿军。

“我当时对数学有极大的兴趣,本来决心考清华。”李超民回忆当年参军初衷很是动情,“毛主席、党中央发出了抗美援朝的号召,我怎能埋头读书?”

1951年,他所在的空军第三航空学校由于教学成绩突出,培养的飞行员击落了大批美军飞机,空军党委决定由该校选派学员组成空军学校方队参加1951年北京国庆阅兵。李超民就是受阅的空军学校方队的一员。

他说,这辈子能参加一次阅兵,是一生的荣光。

作为空军战士,李超民参加多次战斗,将国民党空军飞机赶出大陆上空。

(长江日报记者耿珊珊)

■ 姚鼎勋:带出36名飞行员,受到毛主席接见

“我的小学时光是在恩施度过的,校园里回荡的都是‘风在吼、马在叫’的抗战歌曲。”10月17日,在北京望京一小区,93岁的姚鼎勋回忆,那时,经常有中日两国飞机展开空战。放学路上,他和同学们还会围着飞机残骸看上好一阵。

1950年底,正在读高三的姚鼎勋响应号召,毅然参军。随后,他被选拔为飞行员,毕业后,他留在空军三航校担任飞行教员。

从1952年开始担任飞行教员到1956年,姚鼎勋共带出了36名飞行员,他们中除少数留校任教外,大都被分配去空、海军航空兵歼击机部队,成了飞行骨干。

因在飞行教学中表现突出,姚鼎勋荣立二等功两次、三等功一次。1956年,他还参加了在北京召开的空军学校积极分子代表大会,受到了毛主席等中央领导的亲切接见。

(长江日报记者耿珊珊)

■ 杨流春:目睹家人被日本人欺负,发誓要上阵杀敌

“我外公曾被日本人打到口吐鲜血,从小我就想当兵。”10月17日,长江日报记者在北京市丰台区某小区,见到了92岁的退休工程师杨流春。

1943年,杨流春10岁时,父母带着他与几个姐妹逃离武汉前往湖北恩施山区。外公送他们一家人通过日本兵把守的关卡时,因为没有快速地把日军发放的通行证拿出来,一个日本兵就用枪托连连砸打外公,打得他口吐鲜血倒在地上。那一刻,他暗中发誓:“长大后,我一定要当兵,成为能保护外公的军人。”

抗美援朝战争爆发后,在没有征得父母同意的情况下,读高三的杨流春报名参军。

1951年1月16日,他来到空军中南预科总队2团驻地孝感,被编入2团6中队8班接受训练。此后,杨流春在空军部队一直服役到1955年,后来转业到航空航天部门工作至1994年,以高级工程师身份退休。

(长江日报记者耿珊珊)

■ 杨英昌:耄耋之年回母校,和武汉学子同唱校歌

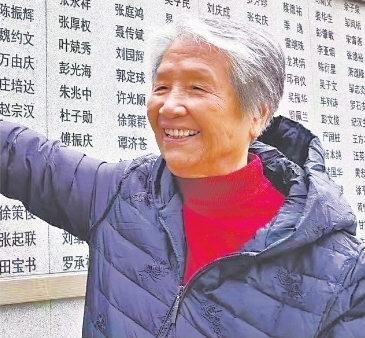

“上一次回母校还是在1990年,一晃35年了。”今年4月25日,91岁的空军老兵杨英昌在亲属陪同下,重回母校省实验,追忆从武汉参军的难忘瞬间,还和在校师生唱起了校歌《凤凰山下》。

杨英昌1934年7月出生于福建。新中国成立后,因父亲杨锡光工作调动,他跟随家人来到武汉。1950年12月,他在省实验读高一。

“我来自军人家庭,保家卫国责无旁贷。”杨英昌回忆,“1951年1月16日参军当天,市里开了一个大会,同学们先坐汽车到大智门火车站,然后坐火车去孝感加入了中南军区空军预科总队。”

3个月后,他被选上飞行员,和陶伟、姚鼎勋等同学一起来到了位于辽宁锦州的空军第三航校。后来,他从飞行员、飞行教员一路成长为空军副政委。

杨英昌勉励学生:“祖国的未来都在年轻人的肩上,希望你们能传承爱国主义精神,为党和人民的事业贡献青春力量。”(长江日报记者耿珊珊)

■ 汪学钰:目睹解放军进城,入伍教育重塑人生观

汪学钰出生于1934年1月,家住汉口。他的父亲在武汉永利银行当会计,家中有一个比他大2岁的哥哥。他说:“当时,这个银行可以出资让员工的孩子读书,我和哥哥就坚持上学,基础打得很牢。”

抗战时期,年幼的他和家人四处逃难,在重庆、甘肃天水等地漂泊,直到1946年才回到武汉。

“那天,就在中山大道上,解放军扛着枪进了城,群众夹道欢迎。”1949年5月,他目睹了解放军进城的场景,见证了武汉解放。同年,他考入省实验。

1950年,国内掀起了抗美援朝运动。这年年底,汪学钰报名参军。当时,他的哥哥在武汉大学读书,也报名参军。

“我年少时吊儿郎当、自以为是,还有点小资情调。”他说,“入伍教育真正塑造了我的人生观,要守纪律、要为人民服务。”

(长江日报记者耿珊珊)

■ 敖良忠:一辈子修飞机,见证祖国空军初创时期的艰辛

敖良忠1933年3月在汉口出生,父亲做小生意,母亲在被服厂上班,家境贫寒,他是家中独子。

“我父亲很早就去世了,全靠母亲一个人赚钱养家,日子过得很艰苦。”1949年,16岁的他很争气,考上了省实验。

1950年,全国掀起抗美援朝运动,“我一心要去当兵,母亲拗不过我”。

1951年5月,敖良忠和同学们一道来到空军第三航校,他被分配学习飞机机械。1952年,敖良忠被分回武汉王家墩机场工作,他被编入空军第十九师。后来,他成为一名优秀的机械师。

敖良忠回忆:“那时,国家深切意识到不能仅靠买飞机建部队,必须自己造飞机。”

采访中,他不仅给记者讲解飞机维修的专业知识,还清晰地记得:“我修的飞机型号是米格-15比斯,发动机最高转速可达13560转/分。”

(长江日报记者耿珊珊)

■ 钱治光:精通俄语和英语,翻译大量军事资料

精神矍铄的钱治光今年91岁。她出生在汉口,父亲是个生意人。1938年前后,日寇的飞机经常空袭武汉三镇,他们一家人经常钻到桌子下面躲避敌机轰炸。上中学时,她接受革命教育后,坚信跟着共产党走,才有光明前途。

1950年年底,正在省实验高三就读的她,响应国家发出的“抗美援朝、保家卫国”号召报名参军:“当时,我们报名参军,一点儿没觉得害怕,只觉得光荣。”

参军后,钱治光被部队选送到相关机构学习俄语。后来,她成长为精通俄英双语的翻译家,曾在陆海空三军服役,把自己的一生都奉献给科技翻译事业。2009年,她获授“资深翻译家”荣誉。

1989年退休后,钱治光没有闲下来,仍然从事着自己喜爱的翻译工作。从2004年到2009年,整整5年,她急国防事业之所急,不讲待遇和条件,为国家翻译了大量国外军事资料。在翻译岗位上,她曾荣立三等功一次。

(长江日报记者陈其雄)

■ 范中慧:“组织让我干什么,我就干什么!”

91岁的范中慧思维敏捷,她和顾倬云、钱治光是同班同学。1949年12月,范中慧在省实验加入中国新民主主义青年团(中国共产主义青年团的前身)。

1950年10月,抗美援朝战争爆发,党中央号召青年工人和学生参军参干。1950年12月,怀着保家卫国的决心,范中慧放弃学医梦想,于1951年1月入伍。

参军后,范中慧先后成为文工队队员、运动员,并在全军运动会上取得佳绩。1956年,她抓住国家号召干部考大学的机会,凭借努力考入北京医学院医疗系就读,最终圆了学医梦。毕业后,她成为一名军医,并在1970年云南大地震时随医疗队紧急驰援灾区,与战友在山区坚守一个多月,从事救死扶伤工作。

在40余年的军旅生涯中,范中慧始终秉持“组织让我干什么,我就干什么”的信念工作,累计4次荣立军功。

(长江日报记者陈其雄)

■ 胡传本:将毕生精力奉献给边疆建设

2023年9月9日,老战士胡传本在新疆逝世,享年91岁。今年4月,长江日报记者辗转联系到他的儿子胡峻。

胡传本1932年出生于武汉。1950年12月,正在省实验读高一的他投笔从戎。入伍后,他奔赴新疆军区俄文学校学习,后来又学习建筑设计技术。

此后几十年,他扎根新疆,将毕生精力奉献给边疆建设。从翻译图纸起步,他刻苦钻研建筑设计技术,最终成长为新疆建筑设计研究院的高级建筑师。参与设计位于新疆的乌鲁木齐八一剧场、新疆人民剧场、阿克苏机场、马兰机场等重点工程,并作为专家援越建设某农场工业区。(长江日报记者陈其雄)

■ 孙厚元:“小教员”教军队干部学文化

“新中国成立前,我家中有一个远房的舅舅,被国民党特务杀害。这件事对我影响很大。”1950年,抗美援朝战争爆发时,孙厚元还在上初三。上完高一后,他下定决心参军。

入伍后,孙厚元被分配到青岛海军预科总队学习,成为一名人民海军战士。1952年初,18岁的孙厚元服从组织安排,前往安徽省安庆市,成为中国人民解放军海军第一文化速成中学的一名老师,教军队干部学文化。

今年3月,九十高龄的孙厚元在家人陪同下,从青岛返汉,专程来到省实验参观,并将他珍藏多年的一个笔记本捐给校史馆。

孙厚元说,这是他自己接受培训时写下的学习笔记,是他青春岁月和海军生涯的见证,希望后人能永远记得这段历史。

(长江日报记者陈其雄)

■ 李绍沆:携“精忠报国”之志,为国家构筑钢铁防线

91岁的李绍沆是武汉人。

抗战时期,他曾随家人从武汉逃难至湖北恩施。父母告诉他,中国人要过上安稳日子,就必须把日寇打跑,并常以岳飞“精忠报国”的故事教诲他。

1951年6月,正在备战高考的他响应号召投笔从戎。

入伍后,李绍沆被选送至高级工兵学校学习并以全优成绩毕业。毕业后,他奔赴海南岛,投身国防工程建设。在艰苦条件下,他与战友们克服住工棚、吃“沙拌饭”等困难,历时三年建成了一批永备防御工事。

为检验工程质量,部队调来122毫米口径加农炮,对他参与修建的一座加强型观察所进行实弹轰击。两发炮弹直接命中观察所。

炮弹爆炸产生的硝烟散尽后,观察所岿然不动,放置在观察所内的羊、鸡均安然无恙,盆中之水也未洒出。因工程质量远超设计标准,李绍沆荣立三等功一次。

此后,李绍沆继续转战多地构筑国防工事,将青春奉献给了祖国。

(长江日报记者陈其雄)

■ 郑泽霖:开创吉林首个内窥镜诊疗室,坚持20年挂号费1元钱

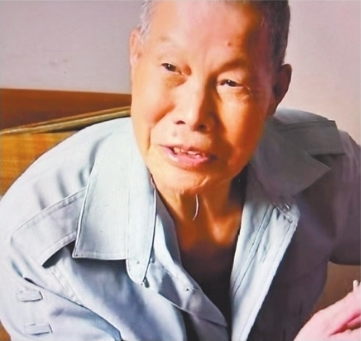

92岁的郑泽霖教授头脑清醒,耳聪目明,只是腿脚不便。10月20日,视频连线中,精神矍铄的他向长江日报记者讲述了当年参军的故事。

郑泽霖是武汉人,高中就读于省实验,1951年7月参军。1956年他在第一军医大学(以下简称军医大)毕业后留校,后随单位从军队体系转入地方编制,是吉林省开创内窥镜诊疗技术第一人。

军医大纪律严明,学员不许中途回家,因此“在校5年间我没有回过家,家人也没有条件远隔千里来探望。一到寒暑假,老师们就带着我们到处游学”。

1956年,品学兼优的一批同学包括郑泽霖毕业后被留校,分配到军医大所属第三临床医院工作,后来随单位转为地方管理的吉林大学白求恩医学部第三医院。

20世纪60年代,医疗界掀起内窥镜技术推广风潮。郑泽霖想方设法将时任北京协和医院内科副主任陈敏章请到医院,在内窥镜学习班上讲课。此后不久,他积极申报,协调推动,参与创建医院镜检科并担任负责人。这是吉林省最早的内窥镜检查专业机构。

郑泽霖65岁退休后,应患者要求,医院安排他每周出一天门诊,直到84岁。20年来,他的门诊挂号费始终只要一元钱。

(长江日报记者耿珊珊)

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇