林徽因

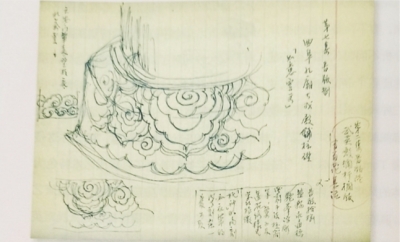

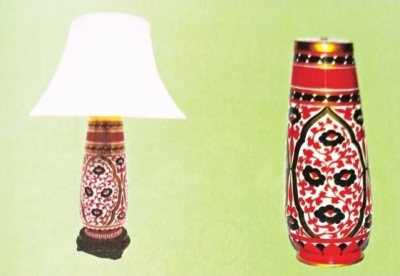

林徽因工作笔记上的人民英雄纪念碑手绘画稿,以及指导常沙娜设计的景泰蓝工艺品。

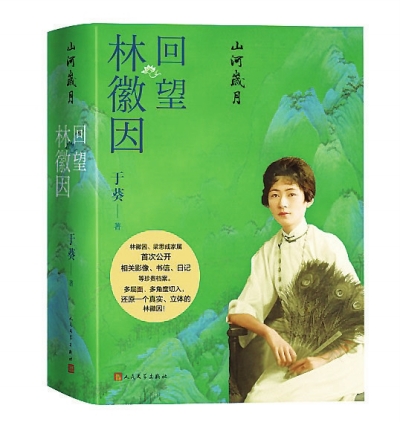

《山河岁月:回望林徽因》

于葵 著 人民文学出版社

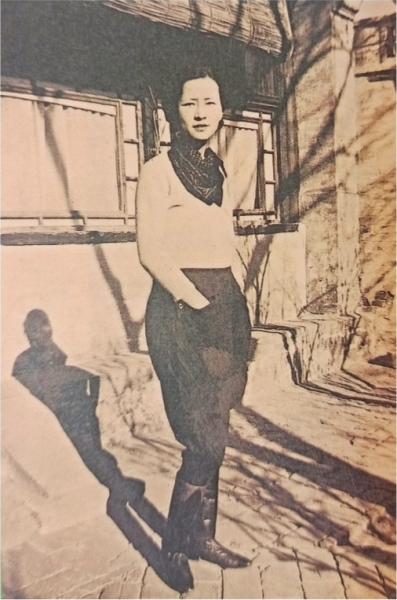

1935年林徽因在家中。

林徽因先生是我国著名的诗人、作家和建筑学家,参与了国徽和人民英雄纪念碑的设计。今年是林徽因诞辰120周年。不久前,宾夕法尼亚大学正式为这位杰出女性补授建筑学学位证书,并向其致敬。今年6月,林徽因的外孙女于葵推出了新书——《山河岁月:回望林徽因》。

该书体量很大,收录有此前从未公开过的大量林徽因档案,呈现了此前从未发表的林徽因照片,更从多个视角、多个层面切入,真实、客观、立体地再现了林徽因的风采,在一定程度上填补了林徽因研究领域的某些空白,对了解、研究林徽因文学、建筑思想具有十分重要的价值。

在今年6月的“重读林徽因”——林徽因先生诞辰120周年纪念会暨《山河岁月:回望林徽因》新书发布会上,多位专家学者评说了自己心中的林徽因。

央视纪录片《梁思成林徽因》总编导胡劲草女士说,林徽因是一个学霸,而且是一个超级学霸。林先生在宾大读书只有两年半的时间,作为美术系的学生,她完成了所有的学分,同时也完成了建筑学的文凭、学位所需要的学分,成绩极其优异。1936年,她的母校回复她,“你有资格在美国的任何一个州和任何一个国家担任建筑师”。然而,林先生却选择在茫茫的中国大地上寻找、考察当时还保留着的古建筑,他们在做前人从来没有做过的事情。梁先生和林先生是第一批在西方学习、受到现代西方建筑学体系训练的学者,但是在整个这群学者里面,只有他们两个人做了这样一种选择,而且坚持一生。

城市史学者、故宫学研究专家、《城记》作者王军先生说:在国家抗战极其困难的情况下,林先生没有钱吃饭,没有钱买药,而她写下了《现代住宅设计参考》的论文。困难到什么境地了,她还想着穷苦人。她规划的理想、奋斗的目标就是要居者有其屋,穷人也能安居乐业,让穷人有尊严地生活。她是一位伟大的女性。

中央美术学院建筑学院副院长崔冬晖教授深情回忆了林徽因对他的母亲常沙娜的引导和教诲。他说:林先生一直用一种非常清晰、准确的方式指导常沙娜,让她在临摹敦煌作品时去学习,将古人在壁画当中绘制的规律转化成工艺产品的设计,这个过程应该说是极其艰难的。他特别分享了林徽因先生指导常沙娜先生制作带有浓郁民族气息国礼丝巾的细节,指出林先生在传承民族文脉上的一片苦心。

中国作协副主席、著名评论家阎晶明认为,在文学史教材中对林徽因着墨并不非常多,而她的作品在今天依旧广为传诵,在人民中口耳相传。她是一位不可多得的诗人和文学家,她在文学史上的地位需要重估。

北京大学中文系教授、北京大学现代中国人文研究所所长陈平原说,林徽因是这样的人,她整体的精神气质比她具体的某一个专业领域的成就要更高,更被世人所关注。她有建筑家的学养,有诗人的眼光,还有思想者的锋芒。

【书摘】

《山河岁月:回望林徽因》后记

□ 于葵

■ “情感良心均不得均衡”

林徽因曾对友人坦言:“因为梁家老太爷(梁启超)的名分,人家常抬举这对愚夫妇(梁思成、林徽因),所以我们是常常有些阔绰的应酬需要我们笑脸的应付——这样说来好像是牢骚,其实也不尽然,事实上就是情感良心均不得均衡!”她是人间清醒,一番话是自嘲,也是自励、自警。现在看来,更是对后人的敲打——吃祖宗饭是没有出息的。

三年前,在外公梁思成诞辰一百二十周年之际,我们家人和清华建筑学院的老师们协力帮助我的母亲梁再冰完成了《梁思成与林徽因:我的父亲母亲》一书。转眼,又到了林徽因诞辰一百二十周年。这次,我们决定奉上这本《山河岁月:回望林徽因》。

当下已有许多关于林徽因的书籍,良莠不齐。是加入这种喧嚣,还是在心里默默与前辈对话,我的确曾经犹豫。最终,是哥哥于晓东的一番话,让我做出了最终的决定。他说:“我们不掺和那些虚浮的热闹,但还是应该自己写一本林徽因的书,有自己的声音。”

《山河岁月:回望林徽因》中的确有许多内容之前未见。所谓“未见”,有两层含义。一层在于,本书中的记述,许多基于家中珍藏的林徽因、梁思成、林长民、梁启超及其同时代人的诸多原信、原稿、照片和各种遗物,相当部分此前从未公开;另一层在于,它提供了一种多重视角,这里既有家人的,也有其他亲友及研究者的(文学领域的、建筑领域的),也有林徽因自己的(一些地方,我希望用她自己的文字来说话,那是她最真实的“自述”)。三者交汇融合,互为补充校正。上述应该说是本书与《梁思成与林徽因:我的父亲母亲》以及几种学者撰写的林徽因传记的最大区别。

■ 她最大特点是“仗义”

本书撰写中,让我感触最深的是,家中诸多第一手资料能够留存至今,也是个传奇。

我的母亲梁再冰和父亲于杭都是新华社记者,长期派驻国外,我们兄妹三人留守在家。记得某一日,太婆何雪媛(林徽因母亲)突然到来,送来了一只箱子,那时太婆和我的外公梁思成一同住在清华。我们兄妹一起接下了这只“神奇”的箱子……

打开箱子后我们发现,里面保存有外公梁思成和外婆林徽因的许多照片和其他遗物,我们目不暇接,好奇不已。此后,我们几个“淘气鬼”会不时地钻到床底下,拽出那只箱子,偷偷地欣赏那些与我们当时所处时代风格很不相同的宝贝。箱子里的那些照片尤其令我们着迷,照片上林徽因秀美的容颜、典雅的服饰,以及书写在照片旁一行行娟秀的行楷小字……

现在想来,可能因为我们兄妹几个当时“政治觉悟”不够高,这些在那个年代应该被归入“四旧”毁弃的物品得以幸存。它们跟着梁思成、林徽因到了东北大学,到了北平北总布胡同三号,和他们一道流亡云南、四川,又和他们一道重返北平。在那场狂风暴雨中,它们安然无恙地被封锁在那只绿色箱子中,睡在我们兄妹身边。后来广为人知的那些林徽因、梁思成影像都出自这个可爱的箱子,母亲梁再冰还将其中的不少照片捐赠给了新华社。家藏的文物中,林长民与梁启超的大量日记、书信等最为珍贵,其承载的信息丰厚,对相关研究具有不可替代的价值。

林徽因是许多矛盾的、互为对立元素的融合体,集不同个性才情于一身,让我觉得非常奇妙,甚至不可思议。她表面纤柔秀美,但内心却刚毅有力;她具有西方艺术情结,却无比珍视中华民族文化遗产;她有着诗人的浪漫情怀,又不失科学严谨的作风。她喜欢写作,也从事过编辑,却从不认为自己是诗人或作家;她与梁思成一道遍踏荒郊野外艰辛考察,却只是中国营造学社的一位无薪员工;她是中国建筑史体系研究的先行者和奠基人之一,是其团队中的灵魂人物,却长时间既无名也无分。

记得在清华建筑学院成立七十周年的纪念大会上,朱自煊教授(当年建筑系第一班学员)转向身边的梁再冰,声音颤抖地说:“林先生实在太让人难忘!”是的,林徽因是那样令人难忘,她令亲人挚友难忘,也令所有接触过她的人(无论是否欣赏她)难忘!林徽因之所以能够如此,最重要的原因在于她对这个世界,对他人的关怀、体贴和牵挂。

我曾问我的母亲梁再冰:“林徽因给你印象最深的特点是什么?”母亲毫不犹疑地回答:“仗义!”的确如此。林徽因待人真诚、亲切,毫无伪饰。她文如其人,连修改文稿、书信都那样富有个性和趣味。她一生奉行“人本主义”,思绪敏锐,心肠火热,能够深深理解、体察朋友的感受;她美丽睿智、体贴温暖,让朋友们如沐春风。

林徽因最可贵之处正在于她的“真”。她主导的聚会,令很多亲临者毕生难忘,受益非常。她举手投足、一言一行都出于自然的流露,绝非“社交沙龙”中那些故作“名媛”的卖弄,也不是影视剧中小家女的“眉目传情”。她谈锋甚健,兴趣广泛,思想深邃,所及话题都有其独特的视角和独到的见解。萧乾先生曾为她惋惜:“倘若将这位述而不作的小姐那些充满机智,若有风趣的话一一记录下来,那该是多么精彩的一本书啊!”遗憾的是,林徽因没有机会为自己写一本书。

林徽因一生求真。我在写此书的时候,也本着这个原则。唯其如此,才觉得对得起她。现在,这本书将要出版了,希望她在天有灵,能够知道。