跨越三个世纪的武汉市第四医院,“一院三区一中心”同质化发展格局正式形成。

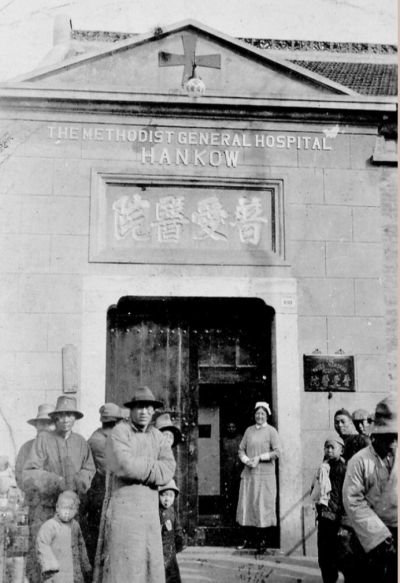

1864年,英国人施维善夫妇在汉正街挂起“普爱医院”的招牌,宣告湖北地区第一家西医医院诞生。

扫码让老照片动起来,带你穿越四医160年光辉历程。

武汉市第四医院关节外科中心专家为患者进行手术。

患者在武汉市第四医院康复医学科接受术后康复治疗。

武汉市第四医院创伤骨科中心专家在麻城参与义诊并向当地患者赠送“爱传递”爱心支具。

从1864年汉正街一家只有八张病床的小诊所,到如今拥有“一院三区一中心”、骨科七大临床中心的格局,历经160年风雨的武汉市第四医院,始终在改革和发展之路上奋进。

西学东渐历百六春秋,医道相融续四医情怀。站在新的历史起点,这所百年老院坚持“普施仁术、精诚至爱”的院训,持续推进理念创新、流程再造,矢志不移地开启高质量发展新征程:做强特色专科,瞄准以患者健康为中心的就医需求;医工交叉,打造“从临床来,到临床去”的创新联合体;推进优质医疗资源下沉,深化落实医联体建设……作为湖北地区第一家西医医院,武汉市第四医院的发展历程,不仅折射出医院自身的前进足迹,也是武汉市医疗卫生事业发展的缩影。

■ 医工结合 科研创新助力临床实践

今年全国两会,“新质生产力”成为高频关键词,也首次被写入《政府工作报告》。我国卫生健康事业发展已进入新的历史阶段,新质生产力的提出为卫生健康事业高质量发展和加快推进卫生健康现代化提供了关键动力。

医疗领域如何“上新”?在该院院长夏平看来,医疗领域的创新着力点非常明确——临床需求。“医生最知道患者需要什么,只有培植好创新的土壤,为医生提供多学科合作、企业合作的平台,创新才可能实现。”

2011年,市民黄婆婆因为髋关节坏死接受了左侧全髋关节置换手术。今年,老人的左髋部再次出现疼痛,行走困难,她找到该院关节外科中心主任程文俊教授,希望能再做一次手术。

经过查体和影像检查,程文俊发现患者髋关节假体磨损松动,髋臼内侧磨损严重,伴随髋臼周围大量骨溶解。只有通过髋关节翻修手术、重建稳固的髋关节假体才能解决疼痛问题并恢复功能。

但是,需要翻修的关节往往会出现骨缺损等情况,使翻修手术变得更加复杂,技术要求也更高。而且,每个人的关节都是独一无二的,如何能让经过翻修的人工关节更加契合个体?

2024年,武汉市第四医院开启了3D打印技术在骨科相关应用与研究。这是武汉市医学科学研究“揭榜挂帅项目”之一,由武汉市第四医院院长夏平担任负责人。黄婆婆便是这个项目的受益者之一。

手术前,团队医生对患者左侧髋关节三位CT影像进行数字化处理,利用医工交互软件,逆向模拟出病人真实的骨骼模型进行三维建模,并用3D打印还原髋关节患处。由于存在骨缺损,常规的假体难以实现完美的填充,但可以通过3D打印技术定制个性化的人工关节假体组件,填充在骨缺损内,再植入常规假体。

经过充分的术前准备,7月13日,手术团队按照事前规划和模拟方案,取出假体、评估骨缺损、装上“量身定制”的3D人工假体垫块填充骨缺损、置入合适假体……经过两个半小时的努力,手术最终顺利完成。

解决临床需求始终是医院创新工作的最强劲动力。把临床难题提炼为科学问题,进一步转化为科研课题,再反馈给临床,转化成可应用的技术和设备,以此来形成“从临床中来,到临床中去”的创新闭环。

■ 传承创新 扎牢高质量发展根脉

武汉市第四医院骨科品牌名扬海内外,这既是百年老院学科传承的结晶,也是几代人共同努力的结果。

目前,该院骨科是国家临床重点专科建设项目,是湖北地区分科最为精细的骨科,被誉为“每块骨头都能找到专家”,仅是一个手外科,就有专门管肩骨的专家、专管手腕的专家、专管手肘的专家……运动系统的体检手法多达上百种,几乎可以精准到每根肌肉、每条韧带。

近年来,该院的前进步伐,让同行惊叹。从今年开始,医院最新引进的天玑关节置换手术机器人正式投用。这是继2019年在湖北省引进首台骨科手术机器人后,该院引进的第二台国产骨科手术机器人。目前,它已经协助医生完成了百余台关节置换手术,极大地提高了手术的精准性,也将该院骨科手术向“机器人时代”继续推进。

成绩斐然,但四医人没有裹足不前。2023年7月29日,该院对原有骨科亚专科资源进行整合,正式挂牌七大骨科临床中心,包括创伤骨科中心,脊柱及骨肿瘤外科中心,关节外科中心,运动医学中心,手、显微及修复重建外科中心,足踝外科中心,小儿创伤及矫形中心,标志着四医骨科迈向了学科集群、医教研协同发展的新方向。

作为湖北省运动医学领域的先行者和引领者,该院在中南地区率先成立运动医学科。2023年,医院成功获批挂牌“湖北省运动医学中心”,并与湖北省体育局达成战略合作,标志着“医体融合”发展再上新台阶。

俗话说,“三分治疗,七分康复”,对骨科患者来说,专业的康复治疗至关重要。在过去,骨科患者术后往往会面临“不敢动”“不会动”的问题,最终导致后期“动不了”。

从去年开始,武汉市第四医院开始推行“骨科—康复一体化治疗”模式。在骨科门诊就诊的患者,均能获得医院免费发放的康复医学科号。在住院病房,康复医学科医生也常态化地参与其他科室的查房工作,有需要的患者提前介入,从术后就及时开始康复训练和治疗。

“骨科—康复一体化”实行一年多来,武汉市第四医院骨科的整体医疗质量进一步提升,手术效果持续改善。对患者来说,一体化治疗的普及,也有效地降低了并发症风险,加速了活动能力的恢复,提升了后期的生活质量,减轻了家庭和社会的负担。

■ 完善梯队 从“引”到“用”形成人才“磁场”

无论是临床还是科研,实力的比拼归根结底是人才的比拼,特别是一流顶尖人才,是实现医疗技术创新的关键要素,是医院学科建设的脊梁,直接关系医院高质量发展。

武汉市第四医院在人才工作上始终坚持党管人才原则,充分发挥党在人才工作中的领导核心作用。从“引人”到“育人”,再到“用人”和“留人”,形成了党委统一领导、党办牵头抓总、各职能部门落实政策、各学科抓好本领域专业人才队伍建设和培养的全方位格局。

医院建立了完备的人才队伍数据库,对人才储备进行摸底调研。一方面,结合各学科发展实际情况进行分析研判,进一步优化卫生专业技术人员结构和专业分布。同时也能摸清医院急需紧缺人才专业类型,根据各学科和医院的发展需求,有针对性地引进创新型、紧缺型、复合型高层次专业人才。

在加大人才引进力度的同时,医院构筑了“青年英才起航计划—后备学科带头人蓄能计划—学科带头人领航计划”全链条培育体系,持续开展“名师带徒”活动,以“传、帮、带”的形式,培养有潜质的青年后备人才,合理搭建医院人才梯队。

该院每季度还举办专家对话主题活动,建立常态化的学术交流平台,通过邀请院内外专家来院讲学、与其他机构合作、公派进修等方式,为人才的个人发展助力。同时,结合医院重点学科建设,打造名医工作室,更好地发挥学科带头人的领军作用。

从青年英才—后备学科带头人—学科带头人的成长路径,让每名人才都有机会从跟跑到并跑,直到领跑,实现人生价值。近3年来,该院人才工作成效显著:获批省“公共卫生领军人才”1名、省“楚天英才”医疗卫生人才1名、省“青年医学拔尖”人才1名、“市有突出贡献中青年专家”2名、“武汉英才”培支计划5名、市卫健委“拔尖人才共育计划”1名、市卫健委“晨星计划”10名。

■ 资源整合 全方位提升民生福祉

让老百姓享有更高水平的医疗卫生服务,是所有医务工作者的初心使命。

从去年开始,武汉市第四医院常青院区正式投入运行,至此,该院“一院三区一中心”同质化发展格局正式形成。据了解,常青院区不仅建立了包括内、外、妇、儿在内的完整学科集群,还开放了骨科、心内科、疼痛科等30多个省市级重点专科门诊。

常青院区还结合常青花园人口特点,有针对性地设置了创伤中心、胸痛中心和卒中中心,为居民打造全生命周期的健康服务医疗中心,对影响健康的因素进行综合治理。深化落实医联体建设,推进优质医疗资源下沉,为辖区居民提供一体化的医疗卫生服务。

同时,为了应对老龄化社会带来的慢性病管理难题,医院近年来始终致力于探索形成多系统慢性疾病管理体系,为患者提供全程、全周期慢性病管理,延缓疾病进展,提高患者生命质量。

肾内科作为慢性病全周期管理先行者,开发大健康管理系统,直接抓取医院门诊患者的健康数据,对有健康隐患的人群,由专业团队进行提前干预,提升患者生命质量,减少国家和个人医疗支出。

神经内科建立慢病管理数据库,长期跟踪随访帕金森病患者,提供“一患一策”全病程管理,通过精细化诊疗延缓病程,提高患者的生活质量。

肿瘤科作为武汉市癌症管理(防治)中心办公室所在地,承担推进全市癌症防治行动、组建各级防治体系,拟订防治规划和实施方案,编制防治指南、技术规范和有关标准,构建并管理专科联盟,并依托联盟进行疾病管理重任。

内分泌科作为武汉首家“国家标准化代谢性疾病管理中心”,基于物联网大数据的一站式、标准化代谢性疾病综合管理平台,实现患者从院内诊断到院外监管的一站式、全病程管理,为代谢性疾病患者提供标准的同质化诊疗服务。

■ 党建引领 温暖医疗贯穿就医流程

党建之于医院发展,意义何在?对医院的顶层设计者,这是一个绕不过去的话题。对此,医院党委书记彭鹏的回答是:党建工作,可以反复锤炼党员对党忠诚的政治品格、精益求精的专业精神、求真务实的工作作风。

近年来,武汉市第四医院始终坚持党建引领医院高质量发展,以满足群众健康需求为目的,以改革创新为动力,不断探索“党建+”模式,推动党建与医疗业务互融互促。切实将党建引领的组织力转化为温暖医疗的推动力,努力提升患者就医的获得感、幸福感。

在党建引领下,医院开展聚力患者温情行动。通过预约诊疗智能化,推动检验检查、手术、操作等项目的分时段精准预约。通过就医流程的持续改进,完善门急诊“一站式服务”,为特殊人群就诊提供便捷化服务,并通过设立专科惠民号、专家复诊号,加强专家门诊出诊管理等手段,实现患者随时就诊,提升门诊体验。

清廉医院的建设也是党委工作的一项重点。该院明确“党委领导、纪检抓总、全院参与”的总体推进思路,搭建“院纪委+纪检部门+纪检委员”三级监督体系,对廉政风险坚持早发现、早预警、早控制、早处理。

骨科耗材的成本管控是业内公认的“不好管”。彭鹏认为,耗材管理不仅要回归产品、更要回归患者需求、回归合理使用。为此,该院不断加强对药品和耗材使用监管力度,从药品与材料使用合理性上加强监管,督导临床科室合理收费。医院药品耗材费用总量大幅下降,患者的住院费用明显降低。

在党建引领下,该院还涌现出“爱传递”护具漂流志愿服务项目,由自助到他助,提升全民公益素养;“信息化全院房颤筛查联合机制”、急性卒中救治“绿色通道”等一系列创新项目,让患者就医更高效、更便捷、更暖心。

“十四五”公立医院改革的一个重点就是医院高质量发展,围绕这一奋斗目标,武汉市第四医院将继续精进不辍,为武汉医疗卫生事业进步,为建设健康中国、增进人民健康福祉作出新的贡献。

(文/杨京)