武汉市中医医院汉阳院区二期住院综合楼全面开放投用。

武汉市中医医院谌家矶院区规划图。

急诊医学科主任李旭成为患者把脉问诊。

汉口院区肺系病科副主任卢丽君(右一)带教青年医生。

8月1日,医院与经方大师王付合作成立“王付名医传承工作室”,3名青年医生拜王付为师。

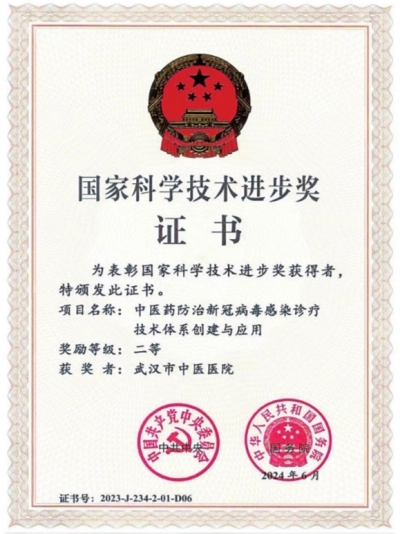

医院参与的科技部项目荣获国家科学技术进步奖。

医院的中药茶饮深受市民喜爱。

7月16日,武汉中医药传承创新中心建设项目暨武汉市中医医院谌家矶院区正式开工。半个月后,武汉市中医医院汉阳院区二期住院综合楼全面开放投用。

这个夏天,武汉市中医医院迎来发展的又一个新起点。

作为全国最早建设的中医综合性医疗机构,武汉市中医医院始终以群众需求为发展导向,加强临床专科能力建设,不断提升医疗技术水平,持续创新医疗服务模式,守正创新深化内涵建设,从而提升医疗服务能力,激发中医药新质生产力,为助力健康武汉、健康中国建设,增进群众健康福祉,践行公立医院应有的责任和担当。

一批重点专科跑进“国家队”“省重点”,获得国家科学技术进步二等奖,捧回“白求恩式好医生”荣誉……站在新起点,面对新挑战,武汉市中医医院将全力讲好“汉派中医”故事,提升医院核心竞争力,托举群众健康幸福生活。

■ 新发展

新增650张病床,医院建设提档升级

7月16日,武汉中医药传承创新中心建设项目暨武汉市中医医院谌家矶院区正式开工,长江新区谌家矶片区将迎来首家三甲医院。该项目将建设医疗综合楼、发热门诊、平急转换楼、中医药学中心、中医药展示体验中心、科研培训大楼以及相关配套设施,编制床位1200张。届时,该院区将成为集医、教、产、学、研、游于一体的国际化中医医院,不仅提升长江新区医疗服务水平及武汉市中医医疗服务能力,还将突出中医药特色、延伸中医药产业、彰显汉派中医药文化。

8月1日,武汉市中医医院汉阳院区二期住院综合楼全面开放投用。新大楼总建筑面积约6.8万平方米,设置有内镜中心、介入中心、重症监护中心、手术中心等,编制床位650张,并配备停车位483个、充电桩100个。群众到汉阳院区来看病、调理身体更加便捷,住院环境更舒适,医疗保健服务水平更高。

“一院多区”服务格局进一步扩大,院区提档升级,医院面临发展的又一个新起点。汉阳院区和汉口院区成为医院高质量发展的主引擎和区域群众看病保健的首选之地,二桥院区和台北院区作为中医特色门诊口碑响亮。各区域协作服务,医院硬实力不断增强,医疗服务辐射能力大大提高。

■ 新高度

专科跻身“国家队”,捧回科技进步奖

以人民健康为中心,不断推进专科建设提质增效。近年来,武汉市中医医院“国家队”专科建设优势明显、“省重点”专科发展突飞猛进。

医院频频传来好消息:今年上半年,就有急诊医学科、风湿病科、骨伤科、妇科、推拿科5个专科入围国家中医优势专科建设单位;骨伤科、脑病科2个专科获批为湖北省区域中医医疗中心;脑病科、妇科、骨伤科、肺系病科、推拿科、针灸科、内分泌代谢病科、脾胃病科、肛肠科9个专科获批为“十四五”省级中医重点专科。

妇科是武汉市中医医院的优势专科之一,创建了徐升阳名医工作室、王克林名医工作室、卵巢早衰工作室3个工作室,首创“不孕症闭环管理诊疗体系”,帮助诸多疑难不孕患者成功受孕;具有65年悠久历史的推拿科,是湖北创立的首个推拿专科门诊,也是武汉地区推拿专病诊疗中心,特色汉派经穴推拿疗效显著,患者络绎不绝;患者突发急性缺血性脑卒中,黄金急救时间仅有数小时,医院实施脑病科、放射科、检验科等多学科团队协作,开展神经介入等新业务,脑病科救治能力不断增强;骨伤科“中西兼修”,广泛开展传统中医药特色诊疗,同时精研骨科各类手术尤其微创手术治疗,力求疗效最大化……各专科蓬勃发展,医院能力提升,最终患者获益。

科技创新是培育中医药新质生产力的重要环节,通过推动临床重点专科建设,医院还在科研方面实现新的突破。今年6月在京召开的2023年度国家科学技术奖励大会上,武汉市中医医院参与的科技部项目《中医药防治新冠病毒感染诊疗技术体系创建与应用》荣获国家科学技术进步二等奖。

汉派中医药的茁壮成长,为武汉全力打造全国中医药服务高地,加速发展中医药新质生产力提供了强有力的技术支撑。

■ 新榜样

仁医风采,汉派中医药力量群星闪耀

近年来,医院不断优化人才梯队,一批国家级师承导师、湖北和武汉中医大师名师、黄鹤英才、荆楚工匠、武汉大城工匠等医学领军人才异军突起,学科带头人在业界影响力显著提升,全国中药特色技术传承人才、武汉中青年医学骨干人才等快速成长。

7月26日,武汉市卫生健康委员会发布《关于第三届武汉中医大师、中医名师、中青年中医名医、基层中医名医拟入选名单的公示》,其中就有来自武汉市中医医院的多位专家及中青年骨干。

急诊医学科主任李旭成在火车上“亮绝活”的故事,流传甚广。一次,有小伙在火车上突发急性腹痛,现场没有所需药物和设备。李旭成出手“点穴”施救,不到一分钟就缓解疼痛,见效奇快。凭借一手针灸和点穴治疗急性疼痛及眩晕的绝活,李旭成打破“中医慢郎中”的固有印象,并大胆地提出中医急救理论,牵头成立湖北省中医急诊专科联盟,建立起中医药急危重症诊疗学术体系,入选2024年第一季度“武汉楷模”。

“白求恩式好医生”是全国医疗行业的最高奖项之一。今年4月,汉口院区肺系病科副主任卢丽君悄悄捧回这一荣誉。得知好消息,同事们纷纷竖起大拇指点赞,“爱专业、爱病人,她实至名归”。

工作22年来,卢丽君长期工作在临床一线,常为抢救危重病人深夜才回家。在专业方面,她注重中西医并重,“会把脉开方,也要会插管抢救”。在急诊科工作时,她远赴上海学习,将急诊和危重症救治的前沿技术带回武汉, 推动急诊科的建设。到肺系病科工作后,她入选武汉市中青年医学骨干人才及全国第六批名老中医药专家学术经验继承人,同时,还带领科室开展有创及无创呼吸机治疗、支气管镜、CT引导下经皮肺穿等各种新业务新技术,为无数高龄、危重的呼吸系统疾病患者带来生机和希望。

大批优秀的中医人才,成为医院高质量发展的强劲驱动力。今后,医院将继续构建具备创新能力和竞争力并充满活力的人才队伍,以高质量人才队伍推动中医药振兴发展,更好地发挥中医药在健康中国建设中的独特优势。

■ 新实践

经方新用,守正创新服务现代健康需求

跟名师、学经典,是中医人才成长的必经之道。近年来,武汉市中医医院将内涵建设作为重点工作,先后建立张伯礼、刘清泉、梅国强、金世元、王平等25个名医传承工作室,开展了7批国家级、3批省市级师承工作。今年8月1日,又与河南经方医药中心的经方大师王付签约,成立“王付名医传承工作室”,今后将在学科建设、科学研究、人才培养等多领域进行合作。

以高层次中医名师工作室为依托,通过总结名老中医专家的临床经验与学术思想,以“名医”带“名科”、以“名科”促“名院”,高起点推进重点学科建设、技术创新及人才培养,为专科发展打下坚实根基,也为医院的可持续发展提供强劲动力。

同时,医院还搭建网络学习平台,方便医生们根据工作情况安排学习计划;开办经典学习沙龙,提供交流机会;定期邀请省内外知名专家进行经典案例的分析和讲解;开展“杏林良方”科普演讲比赛,鼓励医生们分享对经方学习、使用的心得。

人人学经典、用经典,草药香味飘满武汉市中医医院。在肾病科“中医经典病房”,消化道出血不止的患者服用经方后转危为安;在皮肤科,医生们在中医经典基础上灵活组方用药,帮助患者解决皮肤困扰;在内分泌代谢病科,医生们积极探讨用中医适宜技术服务糖尿病患者,治疗糖尿病足、胃轻瘫、糖尿病周围神经病变、外周血管病变等并发症;在肺系病科、儿科、肿瘤科等各个科室,中医药贯穿患者诊疗全过程,中西协同实现更优疗效。

守正创新,既要遵循新质生产力的发展要求,又要坚守中医人的底色,结合中医药传承创新的规律,探索中医药现代化发展的新思路、新方法、新实践。武汉市中医医院将以汉派中医药品牌建设为契机,探索中医药守正创新模式,为激活中医药新质生产力而努力奋进。

【打卡新“质”疗】

服务出新招:

把中药茶饮铺搬进医院门诊大厅

8月4日,进入“二伏”,正值大暑时节,室外热浪滚滚。早晨,市民姚女士赶到武汉市中医医院汉阳院区贴三伏贴,在一楼门诊大厅的“百草茶坊”品尝了一杯酸梅茶,酸酸甜甜的茶汤下肚,顿时暑气全消。她在楼上肺系病科敷贴完后,又到百草茶坊开了3袋酸梅茶饮方材料包带回家,内服外敷综合养生。

“在医院里面开专业的中药茶饮铺,我没在其他医院看到过。”姚女士说,近两年,中药养生茶在网上热炒,她一直想尝试,但怕自己体质不适合,随意乱喝反而伤身。在市中医医院的中药茶饮铺,下单前,工作人员会通过望闻问切,初步辨识体质,确认无碍后进行推荐,这让姚女士感觉“专业、靠谱”。

武汉市中医医院治未病科护士长黄晶介绍,现在很多人认同中医“治未病”理念,有养生保健需求,但平时工作繁忙、生活节奏快,很难兼顾。为满足这部分市民,医院开设了百草茶坊,首批推出的6款茶饮方,既有“熬夜党”喜爱的熬夜养肝茶饮方,也有适合“微胖族”和中老年人的天麻降压茶饮方,还有适合夏季的酸梅茶饮方。今后,根据季节变化和群众需求,还会继续新增茶饮方。

“群众对中医药、中医适宜技术越来越认可,不少人贴三伏贴的同时还做三伏灸、喝中药茶饮,打一套‘养生组合拳’。”黄晶说,让中医药文化深入市民生活细节,深度发扬“治未病”的理念,有助于提高群众健康素质。

(文/薄云娜 陈彦西 图/柯志刚)