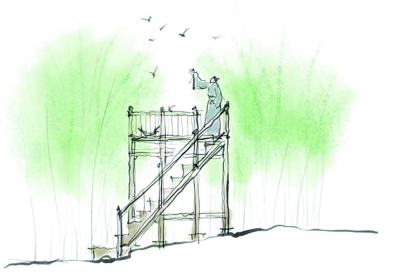

西佘山居里的“散花台”场景示意图。

《园境:明代十一佳园》

王丽方 著

上海三联书店

中国古典园林以自然山水为蓝本,呈现出“虽由人作,宛自天开”的特征。明代园林更是融会两宋精细秀美的特点,集中国古典园林艺术之大成。然而,如今我们所见的园林建筑,多是清代的遗存。

国务院参事、清华大学建筑学院王丽方教授挖掘明代文人所写园记与明代史料,用图文诗意地“还原”出11座明代佳园,如“城市山林之巨丽”的弇山园、“中国罕见的几何形园林”的筼筜谷、“林环云拥的大山园”横山草堂、“田野耕读而洒脱自在”的澹圃……王教授运用独特的自然建筑学分析法,既有对单独景观的微观分析,又有宏观视角的解读;同时辅以200余幅精美手绘图,恢弘再现消逝于历史中的明代佳园。

作者认为,明代文人的园记,从园境案例研究的视角来选,有些议论过多,有些又过于散漫,有些过于干枯,有些又过于虚渺,而能支撑较为完整的园林重构的园记,数量十分有限。那种文字描述有形有势,园林处处美妙动人,读起来好像身临其境,从专业上看,所描摹的园林又非常优秀,这样的园记真是难得。“但是,我们居然还能选到11个案例之多。展开一看,这11个园林各具特色,好像在争奇斗艳。每个案例都弥足珍贵,大体上能反映出明代高水平园林丰富个性的面貌。”

(长江日报记者李煦 整理)

【书摘】

西佘山居

(明代十一佳园 | 第六园)

■ 华亭云间有佘山

西佘山居建于明代万历年间,位于松江府华亭县的佘山,也就是今天上海市松江区北边的佘山。

松江地区古称“华亭”,别称“云间”,位于长江三角洲东南部的淤积平原上。其地势坦荡低平,河网纵横,航运便利。早在春秋时期,松江地区就已有发达的农业和兴盛的文化。三国时期,吴国陆逊因有夺取荆州的功劳,被孙权封为华亭侯,分封于此地。封地因此得名“华亭”。唐代置华亭县,元代置华亭府,后又改为松江府。松江华亭一带沃野千里,盛产鱼盐,遍植桑麻,经济繁荣,文化兴盛。

佘山在松江县城的西北约10公里处。佘山林木深翠,山分两峰,西峰挺拔,东峰蜿蜒,西佘山海拔97.2米。明代佘山上有多座寺庙,还有不少名人的别业。其中董氏东山草堂,面山临水,园子规模宏敞;陈继儒的东佘山居,园中遍植花卉树木,有眉公钓鱼矶等。

西佘山居位于西佘山之北,东佘山之西,疏疏落落,点缀于山水间。山下的水如丝带,萦回环绕,舒缓柔妩。

园主施绍莘是华亭人,字子野,自号峰泖浪仙。他年少时已有才名,却屡试不第,于是寄情于诗酒,放浪于声色,遨游于山水间。他善词曲,是明代曲坛名家。散曲有《秋水庵花影集》5卷。《全明散曲》收录施绍莘小令72首,套曲86套。他的词曲具有清新的田园情趣,风格纯朴自然,将北曲的爽朗风格带入明代后期江南“婉媚柔靡”的昆腔中,颇有影响。

施绍莘在三泖水边建家宅,又在西佘山营建园林精舍,每到春秋必来山居。他寄情于山水,流连于美酒花月。他喜爱填词作曲,对四时的风景、山水花木有所感时,都谱成小曲,教人歌唱。当时,陈继儒也居于东佘山,二人时常往来,陈继儒还为施绍莘的《花影集》作序。

园子前后经10年营建完成,先在山腹建春雨堂,堂前平畴远水,一望千里。再在山腰建霞外亭,亭外遍植桃花。后在山脚下建一片建筑,有轩有阁,有斋有楼,有疏篱曲水,有细柳平桥,他称其为“就麓新居”。山上建筑很少,仅点缀于园内花卉林木间,山下建筑较多,花树竹木的布置更具匠心。园外山翠环拥,是山居的佳境。

■ 有“四不出” 有“四不见”

园主在园记中记载了在山居的心境和悠闲享受。他喜欢这里的闲旷、优雅、宁静,每年春夏必然要来西佘山下,在这个园子里居住,到10月、11月才又回到水边家宅。冬天梅花开放,又要来这儿住几天。园主说在山里一住下来就不想出去,下雨不出去,刮风不出去,太冷不出去,太热不出去。有客人来访的话,富贵的人不见,俗气的人不见,不认识的人不见,想要来争论的人就更加不见。

园主说,我只有十来个朋友,我和这样一些相知的人在这里交往。我们吃得非常简单,我们的奢侈就在于欣赏四时的风景,欣赏山水花木。有时我们在这儿写一些词曲,用丝竹管弦弹奏,这些音乐再配上周边的花和光影,十分美好。音乐、歌声,从松树中穿出去,飘到云间,令我陶醉。我还造了一条小船,叫作“随庵”。天气好的时候,小船一半载了琴和书,一半载了花和酒,划着船出去。船就像一叶浮萍,可以划到九峰山,也可以划到三泖水域。沿着河流往南,甚至可以划到杭州西湖;向北,甚至可以划到太湖。万一有那种有钱有势的访客非要来见我,我就让门童去说,说主人刚刚买花归来,可是好像又乘着船不知道到哪儿去了。

园主又说,因为这里有山,我造这个园就不需要去叠山;因为有水,我也不需要费事去挖水池;花木呢,我找一些容易活的,让它自然生长;建筑呢,也选择那种容易建的,可以很节省地盖起来。

园主还说,我现在当然是逍遥地享受,但是也很安分知足,并没有对将来奢望太多。百年之后,我怎么知道这个园子不会被子孙卖掉呢?也许会被有权有势的人家夺去;或者被周边农民平成田地来种庄稼;或者被野兽糟蹋毁坏;或者被砍柴的人把花和树都砍掉。园林有这些下场其实也不必惊讶,它是必然的。我只能趁着现在把园子的情景记下来,我想刻在石头上。很久以后,园林已经荒芜,也许会有一个人发现我刻的石碑,如果他读懂了这些斑驳模糊的文字,他就会了解这个地方曾经有建筑,有花木,有那么一个人,他的文采风流即出于此。那位读碑的人再看周边的杂草和荒野,碑上所记曾经的园林花木都已经没有任何痕迹。他如果有心,会用手抚摸着这石头,为我的园子长叹一声。我写这个园记所愿,仅此而已。我要把这篇园记复刻在三块石碑上,一块沉入方池的池底,一块埋在山上竹林中的散花台下,再有一块沉入园中的古井,沉在井中清澈的泉水里。