_b.jpg)

文物考古工作者于2023年7月在青海省玛多县扎陵湖畔对尕日塘秦刻石进行现场考察时拍摄的该刻石遗迹照片。

新华社发

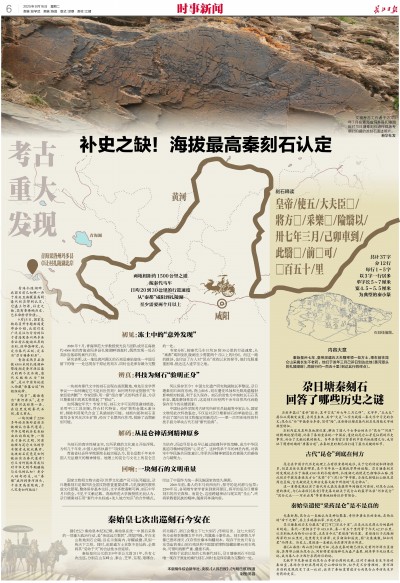

青海扎陵湖畔,我国目前已知唯一存于原址且海拔最高的秦代刻石得到认定,它矗立河源,补史之缺,具有重要的历史、艺术和科学价值。

9月15日,国家文物局召开专题新闻发布会介绍,此前引发广泛关注与讨论的位于青海果洛州玛多县卓让村扎陵湖北岸的石刻,经审慎研究,认定为秦代石刻,定名为“尕日塘秦刻石”。

青海省玛多县海拔4300米的扎陵湖和鄂陵湖是黄河源区最大的两个淡水湖,唐代文献称之为“柏海”,是从中原内地进入西藏“唐蕃古道”的枢纽地带。

“玛多”,藏语意为“黄河源头”,是万里黄河流经第一县。在这里发现秦代石刻,意义重大。

一块沉睡了2200多年的石英砂岩刻石被确认为秦代遗存,中华文明的历史坐标由此向西延伸,一场关于秦代文明、河源地理与昆仑文化的学术探索也就此展开。这块刻石究竟是如何被证实为秦代遗存?它又为何能改写我们对中华文明早期疆域与文化的认知?更令人好奇的是,从“秦都”咸阳到黄河源头,千余里高原绝域,古人究竟如何抵达?

■ 初见:冻土中的“意外发现”

2020年7月,青海师范大学教授侯光良与团队成员在海拔约4300米的青海省玛多县扎陵湖畔调查时,偶然发现一处石英砂岩基部的秦代石刻。

研究表明,这一地处黄河源区的石刻是秦始皇统一中国后留下的唯一一处还现存于原址的刻石,同时也是保存最为完整的一处。

专家分析,按秦代马车日均20到30公里的行进速度,从“秦都”咸阳到扎陵湖至少需要两个月以上的时间。而这一路的跋涉,也印证了古人对“昆仑”孜孜以求的探寻,他们克服重重困难,抵达这人迹罕至之地。

■ 辨真:科技为刻石“验明正身”

一块刻有秦代文字的刻石出现在高原腹地,难免引发学界争议——如何确定它不是后世仿刻?如何用科学证据替代“专家经验判断”?专家团队用一套“组合拳”式的科技手段,为尕日塘秦刻石的真实性筑起了“铁证”。

如何确定年代?专家介绍,刻石文字可见明显凿刻痕迹,采用平口工具刻制,符合时代特征。经矿物和金属元素分析,排除利用现代合金工具凿刻的可能。刻痕内部和刻石表面均含有风化次生矿物,经历了长期风化作用,排除了近期新刻可能。

何以保存至今?中国文化遗产研究院副院长李黎说,尕日塘秦刻石面向东南,背山面水,刻石遭受风蚀和光照高温辐射影响相对较弱,利于长久保存。刻石的岩性为中细粒长石石英砂岩,属高磨蚀性岩石,这是刻石历经两千余年自然风化尚能保存至今的关键因素。

中国社会科学院考古研究所研究员赵超等专家认为,国家文物局此次科技鉴定,不仅是对尕日塘秦刻石的单独验证,更开创了国内石刻文物鉴定的新范式——第一次用系统性的科技手段为单块古代石刻“断代验真”。

■ 解码:从昆仑神话到精神原乡

当刻石的真实性被证实,它所承载的文化意义开始浮现。为何几千年来,中国人始终执着于“寻找昆仑”?

青海省社会科学院原院长赵宗福认为,昆仑是数千年来中国人无法磨灭的精神情结。地理上的昆仑与文化上的昆仑互为依存,而追寻昆仑也早已超过地理科学的范畴,成为中华民族追寻精神家园的“心灵史”。这种传承千年的神圣内核,对铸牢中华民族共同体意识、传承共同精神家园也有着强大的感染力与凝聚力。

■ 回响:一块刻石的文明重量

国家文物局文物古迹司(世界文化遗产司)司长邓超说,尕日塘秦刻石是第四次全国文物普查重要成果,与扎陵湖关联形成文化景观,整体保存基本完好,文字多数清晰可辨,刻石中年月日俱全,不见于文献记载。青海师范大学教授侯光良认为,尕日塘秦刻石用“秦代中央权威+羌人地方知识”的合作模式,印证了中国作为统一多民族国家的悠久渊源。

2200年前,秦人的车马向西而行,探寻的是河源与仙草;2200年后,各领域专家学者来到黄河源区,探寻的是尕日塘秦刻石的历史真相。而昆仑,这座跨越神话与现实的“圣山”,终将承载着民族的精神,随黄河奔涌向前。