□ 别鸣

一

多年以来,每当我搭乘列车,穿越鄂西的崇山峻岭时,总会想起我少年时代无数次擦身而过的——那三座巨大的黝黑铁路桥墩。

在我的香溪故乡,人们大多不知这些桥墩的来历,它们如天外来物般兀然高耸,每座都有五层楼高,左右呈梯形,中间椭圆状,顶部空落落不见铁轨,在鹅卵石遍布的河畔,呈平行列阵,与方圆山河道路毫无关联,孤立无援。

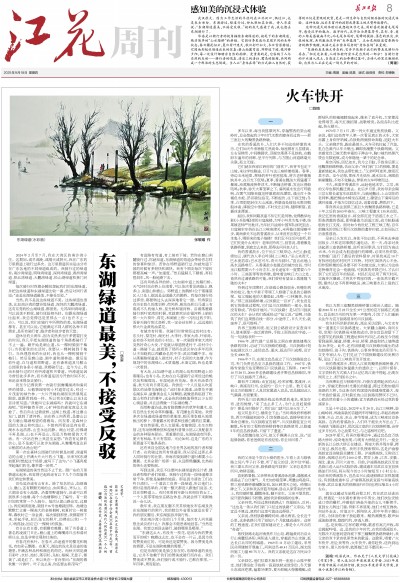

它们就在我家红砖房的门前坎下,我背书包走下山坡,来往学校路途,日日与这三座桥墩相遇。春季,旁边玉米地里,翠绿的秆叶密密摇曳,将古老桥墩掩映其中,在月光下低唱;夏季,香溪在瓢泼大雨猛灌下暴涨,浊黄激流挟带浮木,不断撞击桥墩,发出巨兽般吼鸣;秋季,弥天大雾笼罩之下,清冽溪水发出叮咚脆响,在雾气间隙我窥见桥墩底部浅潭里,涌出百十条褐色水蛇,昂首骑住浪花,不断起伏,往下游迁徙;冬季,白雪皑皑封住大山溪流,桥墩高处披挂无数剑戟般冰凌,锋锐空中倒悬,不时发出巨响,随即断裂,直插冰冻潭面。

起初,我和同路孩童不知它们是何物,觉得酷似电影《小兵张嘎》里的日寇炮楼,大呼小叫其为鬼子楼,结果被老师严厉批评:当年抗日战场中国军队拼死狙击,日寇被牢牢挡在长江三峡南津关,未再能往前侵略半步,离南津关不远的香溪故乡,从来没有出现过一个日本鬼子,哪里来的鬼子炮楼?我们忍不住反问老师,那它们究竟什么来历?老师沉吟再三,回答说,看着像是铁路桥墩,到底怎么来的,那得去问问老人们。

我的香溪故乡,位于长江三峡岸边,大巴山脉连绵如云,唐代诗人李白吟诵《上三峡》:“巫山夹青天,巴水流若兹;巴水忽可尽,青天无到时。”直言此地山高水远路难行。从香溪故乡赴最近的城市宜昌,当时坐江船需要六个小时左右,坐长途客车一度需要八个小时。三座孤零零的桥墩,意味着这峡江大山之处,竟然有过通铁路的可能,我们曾经有望坐上轰隆隆飞驰的火车?

待到过年团聚时,在县城公路段宿舍,我缠住病休的祖父,他大半辈子带领工人修建了全县的公路桥梁。祖父端起他的大搪瓷缸,浅啜一口林檎茶,告诉我:“那三座铁路桥墩,应该接近一百岁了,我也没见到它的修筑过程呢,它们是川汉铁路的一部分,但是没有修成。”我惊讶地问:“川汉铁路?是从四川到武汉的火车?会从我们香溪经过?”祖父说:“是啊,只修筑了我们这周围沿线一部分,中途停工,日久天长,就废弃了,很可惜呀。”

我再三刨根问底,祖父到公路段设计室查询半日,借来厚厚一沓泛黄资料,手指上面的油印字迹,一句一句读给我听——

1906年,清代湖广总督张之洞在奏请修建粤汉铁路的同时,启动了川汉铁路的修建。川汉铁路计划东起湖北汉口,途经宜昌、重庆,抵达四川成都,设计全长4000里。

1906年7月,在湖北宜昌成立了川汉铁路驻宜公司,专门负责宜昌至万县段的建设工作。1907年,铁路专家詹天佑受聘担任川汉铁路总工程师。1907年10月28日,2000多名铁路建设者齐聚宜昌铁路坝,举行了川汉铁路开工典礼。

最初开工路线:由宜昌起,经宋家嘴、雾渡河、大峡口、香溪而归州,全段约一百六十公里。数万名来自北方的修路工人及其家属涌入宜昌,宜昌城因此人气满满,市面繁荣。

我听见川汉铁路沿线这些熟悉的地名,更加好奇,进而惋惜:“来了这么多工人,为什么没赶紧修好?要是当时修好了,我们出门就可以坐火车了。”

祖父叹息不已,继续念下去:“当时清政府积弱积贫,西方列强趁机掠夺,引发保路运动,直接导致辛亥革命总爆发,川汉铁路宣告破产,川汉铁路驻宜公司解散,所有的工程物资转移到粤汉铁路使用,已修建5年的宜昌段铁路,只留下了遗迹。”

我还想缠住祖父问,祖父手摸满头白发,说:“说起修铁路,你爸爸倒是有些经验,你去问问看。”

二

我的父亲是个穿白大褂的医生,乍看上去与修铁路之间八竿子打不着,听了祖父的话,我半信半疑。我三番五次问父亲,修铁路是咋回事?父亲总是答非所问,转移话题。

直到放暑假,父亲带我去香溪游泳泡澡,清澈溪水涤荡去了白日燥气。月光如纱般笼罩,周遭虫鸣盈耳,那三座铁路桥墩缄默如初,如巨碑顶天立地。倚靠巨碑之下,父亲和我各穿蓝布短裤,卧在从家带来的竹席上,我仰望桥墩,翻腾身体,躺不安生。父亲不堪其扰,说只要我躺好不折腾,就给我讲修铁路的往事。

父亲问我,听说过焦枝铁路么?我摇摇头,反问:“这也是一条从我们家门口经过的铁路?”父亲说:“到宜昌不算远,离我们这里可就还远得很。”

父亲说,焦枝铁路横跨河南、湖北两省,全长近千公里,这条铁路只用了短短八个月就建成通车。这样的工程速度,在我们国家建设史上,都是令人咋舌的“奇迹”。

焦枝铁路北起河南焦作月山站,跨越黄河后沿太行山南麓经洛阳、南阳进入湖北,穿越武当山余脉,抵达长江北岸的枝城港。1969年11月动工建设,采用民兵师建制开展施工,河南动员48.41万民兵,湖北组织施工力量89.75万人。我的父亲就是这百万民兵中的一员。

父亲回忆,他们拉着木板车将一座座小山推平移走,他们靠肩扛手抱将一段段铁轨安放到位,冬天馒头冻成冰疙瘩,磕着牙硬吞,夏天蚊蝇大得像蜻蜓,成群结队的蚊蝇翅膀扇起来,像来了直升机,大家都没觉得艰苦,每天红旗招展、战歌嘹亮,各组各队比赶超,热火朝天。

1970年7月1日,第一列火车通过焦枝铁路。父亲说,他们这些青年人第一次看见真正的火车,大家赤露上身欢呼呐喊,沿铁轨两侧拼命奔跑,追赶火车头。父亲脚步快,跑在最前头,火车司机拉起了汽笛,乳白色蒸汽从车头喷出,瞬即弥漫整个铁路两侧。父亲感觉自己被无数幸福的子弹击中,胸口被灼热蒸汽烫出无数疤痕,成为伴随他一辈子的纪念章。

星空闪烁,回忆如水,我为之目眩,手指身后那三座黝黑铁路桥墩,告诉父亲:“我们家门口的铁路,要是重新修起来,我也去帮忙挑土。”父亲呵呵连笑,继而沉思不语。至今记得,那夜月光似纱,溪水如玉,我眼前渐渐朦胧,不知不觉睡去,梦里有火车呼啸而过。

不久,我离开香溪故乡,远赴他地求学。之后,我的父母也移民搬迁离去。此后岁月里,我的母亲会隔三岔五搭长途客车返回故乡,与就地搬迁、上山居住的老同事,搬把桐油木椅坐在高坡上,瞭望山下清库后的满目废墟,手指方位回忆过去,说着说着,潸然泪下。

等我再关注到那三座巨大的黝黑铁路桥墩,已是十年之后的2003年春天。三峡工程蓄水135米在即,我记忆里的香溪故乡,将全部沉没于滔滔江水之下。那条清澈的香溪,即将暴涨为滔滔江面,成为轮船通航的长江支流。面对如今的世纪工程三峡工程,百年前搁浅的世纪工程川汉铁路的遗存归宿,正如同长江后浪推前浪。

母亲已头发花白,身体不如以前,不再来去奔波回故乡,只和老同事偶尔通电话。有一天,母亲对我谈起那三座铁路桥墩,说听老同事讲,它们因为高达15米,今后会成为航道通行的障碍,必须尽快炸毁。文物部门进行了最后的资料留存,村里找来近10个有拆房经验的村民开工炸桥。村民们虽然内心不舍,但炸毁桥墩的任务要不折不扣地完成,大家以为这些老桥墩肯定会一炮就塌,可到真的炸毁它时,才认识到了它们近百年的坚固。村民们足足用了两天时间,实施多次爆破,才将其中两座炸毁,一座依然半截不倒,最终认定不再影响航运,被三峡蓄水后上涨的江水淹没。

三

我以为那三座黝黑铁路桥墩已被世人遗忘。随着2010年12月22日全长377公里的宜万铁路正式通车,宜昌到万州的列车第一声轰鸣,引发了人们重新关注作为宜万铁路前身的川汉铁路。

我当时所供职的机构,派出采访团队,与文史专家一道重走川汉铁路遗址。大家翻山越岭,询问乡邻,发现川汉铁路虽未修筑成功,但在宜昌却留下了全国罕见的铁路工程遗址和时代印记,沿线至今仍能看到涵洞、隧道、桥墩、车站、桥梁、路基和挡土墙等遗存20多处。此外,还有因修建川汉铁路而诞生的诸如铁路坝、瓮子沟、铁路沟、公事房等地名沿用至今。文史专家认为,它们见证了中国铁路建设的发展历程,见证了长江三峡的开发开放史。

我的香溪故乡,那沉入江底的黝黑铁路桥墩,作为川汉铁路建设体量最大的遗存之一,以照片留存、文字资料的方式被人们从记忆的江流中捞起,出现在网页之上、报刊图书之中。

当我乘坐宜万铁路列车,行驶在连绵起伏的大山之中,穿越无数如时光漫长的隧道,跨过无数如银河高悬的大桥,为这条当时我国境内修建难度最大、每千米造价最高、历时最长的山区铁路而赞叹不已时,心底依然有着小小的遗憾:宜万铁路尚未经过我的香溪家乡。

又是十年过去,2022年6月20日,长江三峡畔,崇山峻岭间,郑渝高铁的首趟列车呼啸而过,串起沿线神农架、兴山、巴东、巫山、奉节等地,成为三峡库区首条高铁。在我的香溪故乡,人们终于能坐火车出山了。当高铁飞驰而过时,那沉没江底的川汉铁路桥墩,会穿过岁月长河,为之战栗不已,与之遥相呼应吧。

2025年夏天,我再次搭乘动车,通过宜昌宜万铁路大桥时,惊奇地发现:与现有大桥抵近并行,一座全新的长江公铁大桥正在建设。两座大桥并驾齐驱,跨江而过,极其壮观。我用手机搜索得知,这是沪渝蓉高铁宜昌涪陵段关键性工程。沪渝蓉高铁,又称沿江高铁,线路总长约2100公里,贯穿上海、江苏、安徽、湖北、重庆、四川六省市。目前,沪渝蓉高铁武汉至宜昌段已进入运行试验阶段,建成通车后武汉至宜昌铁路旅行时间,将从现今的2小时缩短至1小时左右。而在我的香溪故乡,宜昌至兴山高速铁路正在抓紧建设,待到建成通车后,沪渝蓉高铁武宜段与郑渝高铁衔接,武汉至重庆的铁路旅行时间也将压缩至4小时左右。

就在这趟动车旅程启程之时,我在武汉站进站前,曾遇见一对衣着朴素的中年男女,他们扶住安检进口旁的栅栏,冲着他们奔赴外地的女儿不断挥手,直到女儿转过门廊,背影不再显现,他们才相互搀扶,向站外走去。时值正午,骄阳似火,那中年男子摸出手机,为抹泪的妻子放起歌来。酷热蒸腾里,歌声如溪流般清亮,隐隐约约,穿透人群。

这,是我难以忘怀的歌声哦,歌者有高亢声线,却总娓娓吟唱。这,是我的少年时代,在我的香溪故乡,无数次不经意间望向坡下那三幢黝黑铁路桥墩时,我父亲的双卡录音机里传来的歌谣。这歌里,唱着:“火车快开,别让我等待,火车快开,请你赶快,送我到远方家乡,爱人的身旁,就算她已经不愿回来……”

————————

别鸣:现居武汉。作品见于《人民文学》《花城》《作家》等, 曾入选2023年度收获文学榜、2023年度中国中短篇小说排行榜,获2024年度芳草文学奖,出版小说集《涉江的青铜》。