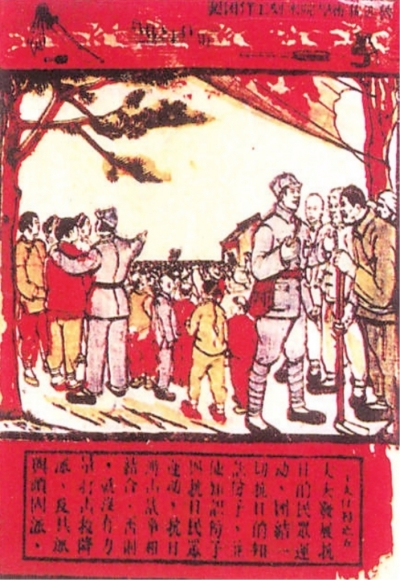

进出宣传(版画)

邹雅 作

□ 徐鲁

一

七七事变爆发不久,身在日本的郭沫若毅然“别妇抛雏”,搭乘邮轮,于1937年7月27日返回祖国。在上海文化界人士为他举办的欢迎会上,诗人高声朗诵了一首《归国杂吟》(步鲁迅七律“惯于长夜过春时”诗韵):“又当投笔请缨时,别妇抛雏断藕丝。去国十年余泪血,登舟三宿见旌旗。欣将残骨埋诸夏,哭吐精诚赋此诗。四万万人齐蹈厉,同心同德一戎衣。”诗中抒发了“我是中国人”,必须归国抗战的决心与信念。

随后,他便全身心地投入文化界抗日救亡的洪波之中。当时,郭沫若听从中共党组织安排,暂未公开自己共产党员的身份,而是在建立抗日民族统一战线的背景下,从抗战大局考虑,仍然以党外人士身份,组织和凝聚起国民党统治区的进步文化力量,从事抗日救亡运动。

上海沦陷后,郭沫若于1937年11月27日撤出上海,从香港中转到广州,与夏衍、林林、郁风等一起,以《救亡日报》为阵地,继续从事抗日救亡宣传工作。

1938年4月,国民政府军事委员会政治部第三厅在武汉成立。三厅主要是掌管抗日宣传工作,郭沫若被任命为厅长。刚开始时,郭沫若不愿就任,认为“在国民党支配下做宣传工作,只能是替反动派卖膏药,帮助欺骗”,不如“处在自由的地位说话”更有效力一些。对此,共产党的领导者们却不这样看,而是向郭沫若说明了第三厅工作的重要性:“我们不是想官做,而是要抢工作做。我们要争取工作。争取到反动阵营里去工作。”

郭沫若在后来写的自传《洪波曲》里,借一位共产党朋友的话说:“这是政权(指国民政府)开放的第一次,门虽然还开得很小,我们应该用力去把它挤大些。让我们一道去挤吧。”

二

按照当时“政治部”的编制,每一厅下设两个处,每一处设三科。三厅原本下辖第五、第六处(依照一二三厅的总序列),不久又新设一个第七处。第五处负责动员工作,第六处负责艺术宣传,第七处负责对敌宣传。

遵照党中央的指示,郭沫若走马上任,并把阳翰笙、胡愈之、田汉、范寿康、洪深、张志让、杜国庠、徐悲鸿、冼星海、史东山、应云卫、马彦祥、冯乃超、张曙等许多进步的文化界知名人士,都团结在三厅周围。五处处长是出版家胡愈之,他曾冒着生命危险,在沦为孤岛的上海出版了斯诺的《西行漫记》(又译《红星照耀中国》)首个中文译本;六处处长是著名剧作家、《义勇军进行曲》词作者田汉;其他如剧作家洪深、画家徐悲鸿、音乐家冼星海、作家冯乃超等,也分别担任科长或科员。这时候,三厅的负责人中,郭沫若、冯乃超、田汉、杜国庠、阳翰笙等人都是中共党员。只是限于当时的处境,郭沫若由周恩来单线领导,继续隐藏起中共党员的身份,也不参加党的基层组织活动。

第三厅成立后,相继在民众中开展了口头宣传日、歌咏日、美术日、戏剧日、电影日和抗日宣传大游行等广泛的群众性活动。七七事变一周年时,三厅又出面组织了一场声势浩大的市民抗日爱国“献金”活动。他们在武汉三镇设立了五座固定的献金台和三座流动的献金台,整个三镇的市井百姓和各界人士,包括妇女界、大学生和童子军,捐献热情十分高涨。根据市民的要求,原定三天的活动,又延长了两天。活动收到的所有现金以及金银首饰等物品折合成的款项,由三厅组织和操办,全部用在了前线急需药品、医疗器械、战地慰劳用品等的采购上。

在《洪波曲》里,郭沫若特意写了“献金狂潮”一节,描写了当时的盛况:“五座固定的献金台,三座流动的献金台,掀翻了整个武汉三镇。献金的人群,每天从早到晚川流不息地朝台上涌。”武汉市民们的献金种类也是五花八门,除了外币、银元、铜元外,郭沫若还详细罗列了各种各样的物品:“金手表、金手镯、白金戒指、黄金戒指、银盾、银杯、银盘、银首饰、大刀、草鞋、布鞋、西装、中装、药品、食品……凡是可以搬动出来的东西,差不多应有尽有。”这些层次不一的物品,也显示着捐献者果然是全民动员,“擦皮鞋的小孩子、黄包车夫、码头工人、老妈子、洗澡堂里揩背的、茶楼酒店的堂倌……”

三

在武汉三镇的宣传活动展开之后,三厅下属的六处,田汉、洪深、冼星海、张曙等人,又团结起从各地流亡的武汉的一些文化救亡团体,统一改编成若干个抗敌演剧队、抗敌宣传队,即《洪波曲》里所称的“抗剧九队”。在武昌昙华林受过两个月的军事化训练后,“抗剧九队”分头奔赴各个战区的抗日前线,给前线的将士们进行慰问演出。

“这些大抵都是意志坚定、富有自我牺牲精神的青年……他们在分发到战区以后,所经历的各种艰难痛苦,那真是罄竹难书。他们有的在前线阵亡了,有的病死了,有的整个队坐过牢(派往山西的第三队被阎锡山关过很久)。”郭沫若在《洪波曲》里如是写道。

这里以年仅18岁就牺牲在抗战前线的小提琴手周德佑为例。1920年12月24日,周德佑出生于一个富裕之家,祖父周韵宣是近代一位实业家,父亲周苍柏是金融家,抗战前担任上海银行武汉分行行长。周德佑的姐姐周小燕是一位歌唱家。在父母的悉心培养下,周德佑自幼受到良好的熏陶和教育,他才艺出众,文学创作、戏剧演出、音乐和绘画方面均有涉猎,尤其小提琴演奏技艺精湛,经常和哥哥、姐姐们一起在家中排演戏剧、举办音乐会。

七七事变后,国难当头、山河破碎之际,周苍柏几乎倾尽全部家产,甚至捐出了准备送儿子去欧洲留学的钱资,援助正在汉口领导全民抗日救国事业的共产党人,并与周恩来、董必武等人结下了深厚友情。周德佑和身边的热血青年朋友一起,也奋不顾身地投入抗日救亡的洪波之中。他先是在汉口创办了一份宣传抗战的文艺刊物《天明》,1937年8月又与青年诗人光未然一起组织起一个“拓荒剧团”,日夜奔走在武汉三镇,排练和演出了不少抗战戏剧。“拓荒剧团”不久也编入了田汉、洪深、冼星海等领导的“全国戏剧界抗战协会流动演剧”第七队,周德佑成为七队的实际负责人。1938年初,德佑带领演剧队离开汉口,奔赴应城等地的战区,为前线将士们做鼓动演出。他在这期间创作了许多爱国军民奋勇抗日题材的文艺作品,包括小说、诗歌、剧本、歌曲、漫画等。在战区,这个一向生活在优裕的家庭环境里的年轻人,有时要挑着一百多斤重的道具担子,翻山越岭,长途跋涉数十里,而且和其他队员一样,每天仅有一角四分钱的伙食费,而尽量把家里捎给他的钱节省下来,捐给演剧队。

在一次演出中,同台的演员发现周德佑正发着高烧,劝他赶紧到后台休息,他却坚持要把戏演完,结果一回到后台,他就昏迷了过去。演剧队急忙把他从前线送回了汉口。不幸的是,1938年3月20日,也就是回到汉口第三天,周德佑去世,年仅18岁。医生经血液化验后判定,他是因为严重营养不良、心力交瘁、加上感染恶疾而去世的。这位年轻的小提琴手留给家人和朋友们的最后一句话是:

“以整个身心许国,死也不做亡国奴!”

年轻的周德佑烈士只是郭沫若在《洪波曲》里所记述的那一类青年——在中华民族救亡图存的危急关头,毅然奔赴前线,以身许国的无数志士之一。当时,像周德佑这样“意志坚定、富有自我牺牲精神的青年”,又何止千千万万。国难当头、民族危亡之际,一家、一户、一人,乃至一个团体,又怎能期望更好的命运?

四

从1938年夏天开始,日寇沿着多条路线进攻武汉,国民政府把武汉划为第九战区。但是,随着日寇节节进逼的攻势,“保卫大武汉”的希望渐渐渺茫,国民政府的一些机构和市民,纷纷开始向湖南、广西、贵州和重庆等后方疏散。

但这时候,郭沫若仍然留在武汉,先后参加了奔赴北战场第五战区和南战场第九战区的前线慰劳活动。他在《洪波曲》第十章“战区行”里,详细记下了他的行踪。

9月中旬,郭沫若参加赴南战场第九战区慰劳团,到达了鄂南阳新前线。他在“战区行”一章里特意写下了“到阳新”和“在阳新”两节。早在1926年的北伐时期,郭沫若作为国民革命军总司令部总政治部副主任,曾率部从广东出发,经长沙,过汨罗,从岳阳进入鄂南地区。从他的自传《革命春秋》中的《北伐途次》一篇里可以看到,当时他在鄂南的足迹所及有崇阳、蒲圻(今赤壁市)、汀泗桥、贺胜桥、咸宁等,然后从纸坊进入洪山,从洪山方向攻入了武昌城。因此,鄂南这片土地,是郭沫若革命生涯中的一片“旧战场”。

第九战区长官司令部设在阳新县富水河北岸的北土塘(南岸即为南土塘)。9月15日,他和慰劳团成员们乘坐着汽车,从三架敌机的眼皮子底下疾驰向前,抵达咸宁时天色已黑。偏在这时,他们的汽车有一个轮子泄了气。换了个轮胎继续赶路,到达富水河边北土塘时,已是午夜时分了。郭沫若在当时的日记里记了一笔:“十二时半到达目的地点,睡于北土塘的一座极简陋的小学校里。”同时,他还写下了一首略带自嘲意味的七言诗,以记其事:“五人生命寄一螺,怪事今宵意外多;漫道沙场征战苦,老爷车子费张罗。”

诗中所说的“五人”中,有一位名叫曾虚白的,当时在国民党宣传部负责国际宣传,与三厅有工作上的交集。郭沫若这样记录道:“我和曾虚白是时常见面的,虽然并没有什么交情,但也并没有什么恶感。他曾向我表示,有机会到前线去看看,故我约了他。他的父亲是《孽海花》的著者曾朴,这,或许也可以算得是一种文字因缘吧?”

在阳新的数天里,郭沫若在日记里留下了好几处有关曾虚白的记载,如9月16日记:“晨起偕曾虚白外出散步,步往纱帽盒,在一大祠堂内,得见参谋长施北衡。”“时有空袭,以哨子作警报。午饭后苦无事,又与曾虚白出游。”紧接着,郭沫若又在日记里详细记下了自己的所见、所闻与所感,可以说,这是这位革命文学家在抗战时期留在鄂南的一份宝贵的“文献”:

……向南走不远,过一小川,即地图中有名之富水也。水浅川狭,本可徒涉,然有渡船。船身颇大,与水不相称。乘船渡江即为南土塘。人家墙壁上多红字标语,晨在北土塘亦有所见,颇疑有流动宣传队曾到此工作,但在南土塘所见,期一则明署“中国共产党阳新县第十区第十三支部”字样,至此始恍然大悟,此地曾为苏区。

途中见一衣履整饬的老人,叩问之,颇能详道往事。言彭德怀曾到此。此地人多打游击。后红军撤退,村上遭劫,被屠杀者一半以上。

沿富水直上,颇觉山气宜人。但山浅,多被剔光,种以番薯。有直剔至顶,而番薯亦种至顶者。浅识者或当誉为废物利用,而其实乃洪水之祸源,可叹。

……

位于湘鄂赣交界处和幕阜山区的阳新县,是中国共产党成立不久就有好几位共产党人从武汉秘密来到这偏僻山乡,播下革命火种的地方。1930年春夏之交,在茫茫的黑夜里,在蜿蜒的幕阜山岭间,一支英勇的红军队伍,由年轻的军长彭德怀率领着,像卷过黑夜的一道铁流,挺进到这里,与地方党组织在鄂东南建立的苏维埃政权一道,开辟出一块新的革命根据地,把井冈山脉、幕阜山脉、九宫山脉打通,使湘鄂赣边、鄂东南区和湘赣区南起井冈山、北抵长江,连成了一片广大的苏区。所以,郭沫若在富水河两岸不时看到一些红色标语,也就不奇怪了。它们有的可能是红军离开时留下的,有的就是当地的党组织写在墙壁上的宣传口号。

在阳新,郭沫若还与淞沪战役时他在上海组织成立的一个战地服务团的团员们意外地相逢了。这个战地服务团,由一群在上海读书的爱国青年组成,他们吃苦耐劳,过着普通士兵般的生活,已经在战地服务了一年多,有的也牺牲在了战地上。第九战区成立后,服务团被国民党编为政治工作大队第二队,驻扎在阳新徐家沱。郭沫若在日记里动情地写道:“与队员诸兄姐相别,瞬已经年。久别重逢,情逾骨肉,竟有因感激而流泪者。开会,听队员作报告,并提出问题讨论,甚为诚恳。”

因为是在抗战烽火中久别重逢,互相之间有着说不完的话语,郭沫若在这天一直工作到次日凌晨三点才就寝。他在9月16日的日记最后还记下了这样一个细节:“立群为余送来毛线衣一件,手电筒、毛毯、蚊帐各一具,得此如获至宝。前方早寒,晨夕仅御夹衣已不济事,然闻前线战士仍多着单衣。”“立群”即于立群,当时是妇女工作队队员。

五

郭沫若一行人在阳新前线慰问的几天里,日寇的飞机不断飞来轰炸。9月17日,郭沫若在日记里写到,慰问团正与第五战区司令长官陈诚见面聚谈,“一副官来报告:敌机共六架,三架往阳新镇投弹,三架在纱帽盒上盘旋。人众因各散开”。

这里的“阳新镇”,指的是位于富水河上游的一个小镇,名为阳辛镇,不是阳新县城(新中国成立后,因为修建富水水库需要,小镇居民全部搬出,小镇被水库淹没,地图上已不复存在)。慰问团里除了马彦祥、林犁田、朱洁夫等文艺家,还有一位抗战时期一直在中国参加抗日宣传活动的日本作家鹿地亘。敌机离开后,马彦祥、林犁田和鹿地亘等人前往小镇了解轰炸情况。郭沫若在日记里记下了这次遭遇轰炸的景象:“阳新镇仅系一条直街。敌机沿街投弹,但仅炸中镇头镇尾,余均落村外川边,并无死伤。”

富水河是阳新人民的母亲河,河水清幽,水流也比较平缓,流到下游富池口,汇入了长江。9月17日这天中午,郭沫若和鹿地亘、朱洁夫等人还在富水河一处较浅的位置游了泳,河水最深处也仅及胸部。

阳新与江西的武宁毗邻。9月17日这天,郭沫若和慰问团马不停蹄,又连夜赶往武宁县城,慰问驻守在武宁的一个前方指挥所的将士们。地处吴头楚尾的阳新一带,是古云梦泽的一部分,九月中旬,暑热尚未走远,且湿气浓重,所以很多人不能适应这里湿热的气候。9月19日,又是一个闷热的下雨天,郭沫若去政工大队处看望队员们时发现:政工队员们“病者甚多,二十三人中得疟疾者二十一人,缺乏奎宁,多已呈现浮肿”。

就在郭沫若身在南战场前线的时候,在北战场,冯乃超、沙千里、金山、王莹等作家、剧作家和电影工作者,继续留在宋埠和浠水前线做慰问工作,甚至还到了浠水的炮兵阵地。有一天,遇到敌机投弹轰炸宋埠,演剧六队的一名队员不幸中弹牺牲。

9月20日,又下了一整天的雨。这天是郭沫若和慰问团要从鄂南返回武汉的日子。政工大队的文艺青年们依依不舍,也没有什么更好的方式为郭沫若他们送别,有人就从好几里路远的农家买来一些新鲜的煮玉米,作为慰问团的“送别宴”。郭沫若在日记里特意记下一笔:“午后政工大队送来煮玉米,大喜过望,分享之。我自己吃了四个。”

一口气吃了四个煮玉米!由此也可见,抗战年月里,郭沫若和这些同心同德、共赴国难的年轻队员们的日常生活有多么艰苦。不过,正如他在诗中所言,“漫道沙场征战苦”,只要“四万万人齐蹈厉”,全中国人民终将迎来最后的胜利。