□ 胡保刚

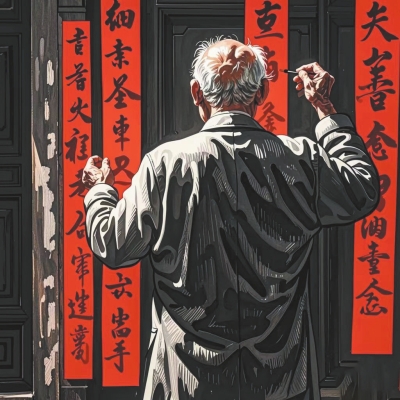

我对父亲的记忆,时常与除夕贴春联的那些日子牵绊在一起。

父亲在世时,家里每年都是除夕贴春联、吃年夜饭,从不提前。从我上初中开始,家里除夕辞旧迎新时,父亲就把贴春联的任务交给我,这成了以后每年我要做的一件固定的事情。

父亲告诉我,如果横批的书写方向是从右往左书写的,那右边就贴上联,左边贴下联,反之亦然。张贴时,我搬出梯子搭在门墙上,先把去年留下的旧春联清除干净,再刷上黏稠的浆糊,弟弟在下面帮忙比画着,确保上下联对齐、横联水平居中。散发着淡淡墨香的春联粘贴牢实后,简陋的屋子被红色装点得焕然一新,像老妇人系上了大红围巾,一下子变得明亮精神起来。贴完春联,接着在左右门扉贴上庄严的秦叔宝、尉迟恭门神像,在一挂鞭炮“噼噼啪啪”的震耳声中,我们盼望已久、大快朵颐的除夕团圆饭就开始了。

当时家里春联都是找村里一位邻居写的。我时常看到他用大排笔蘸着石灰水,在大队粮仓外墙上工整有力地写宣传标语,这让幼时的我钦羡不已。每逢春节,父亲便吩咐我拿着家里买来的红纸到他家求写春联。他先裁好纸,按照字数,对折、斜折一番,然后饱蘸墨水挥毫把字写在十字压痕上。横批写得最多的就是“欢度春节”“春回大地”“万象更新”之类的。

那时父母是国营农场的农工,种地拿工分。每月关饷时,两人工资加起来四十元左右,这是全家开销来源,生活十分拮据。

当学校开设毛笔书法课时,我耽于幻想,找父亲要了钱,到供销社书店买了一本柳公权唐诗集字帖。翻开字帖,开篇即是孟浩然“八月湖水平,涵虚混太清。气蒸云梦泽,波撼岳阳城”壮丽磅礴的诗句,这令我爱不释手。一有空,我就临摹骨力遒劲、结构严谨的柳体,父亲说:“你要是能写出字帖上这样的字,以后就不用种地了!”

其实,他哪知道,我买字帖的初衷,只是想以后自己写春联而已。

记得实行分田到户家庭联产承包责任制时,父亲承包了一百亩农田。当我站在宽广无边的田地里,不由惊叹他的勇气与豪情——他是大队承包土地面积最大的种植户,这在农场也是极少有的,他想靠勤劳在泥土上改变命运。而那时的我,心里却渴望着永远离开这里。

父母整天忙碌在田地里,很少见到歇息的时候,他们就像安泰俄斯一样,仿佛只要双脚站在农田上,就总有无穷的力量,一年四季犁、耙、耖。农忙时,家里雇用短工,按日结算工钱,还要提供中晚餐。平时放学、放假,我也帮着干些农活。

一年到头,除去农药、化肥、种子、人工开销,家里种地没什么盈余,日子过得紧巴巴的。

高中三年级,我到邻镇的中学住读。当年除夕前一天,迎来了一场纷纷扬扬的大雪,我在学校一直捱到雪后初霁,除夕上午才收拾课本返家。出校门沿荷沙公路往南步行一段后,向右穿过一条弯曲泥泞的乡间岔路,不一会,就走上汉北河大堤。

高高的堤顶空旷舒展,极目远望,大地洁白、纯净、肃穆,似一幅宛如天成的水墨丹青。清澈的河流深陷河床,缓缓流淌,一路奔赴汉江。堤滩簇簇杨树坚定、挺拔,在冷冽的朔风中沿着河岸蜿蜒而去。成群的灰喜鹊栖停在明净枝柯上长唳短鸣,倏尔呼啦啦争先恐后低低掠过堤坡,纵身飞向苍灰的天空。连绵不断的鞭炮声越过田野,从河堤两岸的村庄传来,我深一脚浅一脚踩着积雪赶路,到家已是午饭后。

一走进家门,久违的年味四处弥漫,满屋飘香,只见屋里齐整整地挂着腌制的腊鱼腊肉、炸豆腐泡、豆腐圆子,簸箕上晾摊着豆皮、糍粑、藕夹等。妹妹见到我,跑向厨房:“爸、妈,哥哥回来了!”

父亲出来,面带愠色数落着我:“全家人都等你早点回,怎么这晚才回来?学习也不在乎这一两天……”父亲对我的人生,总是既深寄期待,又充满怀疑。母亲问我是不是还没吃饭,又赶紧回到厨房去了。不一会,母亲端出热气腾腾的饭菜放在桌上:“先快吃饭,走了这长时间,又冷又饿的。”父亲耳提面命一番后,又问起我学习情况、生活费够不够、学校伙食如何……

“低徊愧人子,不敢叹风尘。”我不畏惧苦,我只想为将来谋求另一种具体的生活而努力。与父母的劳作相比,我在学校的苦又算得了什么呢。想起有一年,父亲种了几十亩地的西瓜,到夏天七月时已长得圆滚滚的。等到瓜熟蒂落之时,一场暴雨却下个不停,沟渠陡然满溢,排水不畅,那块田地又在低洼处,瓜田内涝,一地的西瓜浸泡在雨水里。雨停,炙热的太阳肆虐烘烤,西瓜受热迸裂,红色瓜瓤变馊,一两天时间全部腐烂在地里了。

大自然无从掌控,种地靠天收。说起那个无助、伤心的七月时,父亲总是叹道:“那一地西瓜啊!一个都来不及卖,像一只只淹死的小猪仔,在田里挤挤挨挨地飘浮。”

当晚除夕守岁,宁静、平和的灯光下,难得闲暇的父母和我们一起围炉而坐,闲聊、剥花生、嗑瓜子、吃茶点、包饺子——那是一个温暖、温馨的春节。

后来,我上大学、参加工作、结婚添子,每年都准时回到老家贴春联、过新年。

时光如一条河,悄无声息地流逝。

那年父亲在上街买菜途中猝然倒下,家里人把他送到医院,我抽空陪伴他到市内几家大医院检查、治疗、开药。出院后,我送父亲回到乡下老家调养。

但他终究丢下他一生拖动家庭繁重之舟前行的纤绳,抛下了我们,除夕的大门赶在父亲抵达之前,戛然关闭。或许只有死亡,他才能卸下沉重的疲惫与不舍,轻盈高飞远翔。

那个除夕,我们家没有贴上红春联。

夜幕降临,村里村外、远远近近燃起了璀璨的烟花,瞬间点亮漆黑的夜空,爆竹之声此起彼伏。这声音是寒冷的。

那日,在父亲灵前为他守夜。长夜里,我又想起父亲的好:那年单位分房,我分到顶楼一套两室一厅的新房,那是我第一次有了自己的房子,装修后搬进来,已是夏天。我接父母来家里暂居几天,晚上电风扇吹着,仍是酷暑难耐。他们回去后不久,父亲又一个人坐班车来到我家:他趿着一双旧解放鞋,黧黑的脸上淌着汗珠,粗糙的手上提着一个帆布包,里面是报纸包着5000元钱。他说,你这房子不像乡下的屋子,上次来,感觉像个湿热的蒸笼,晚上睡觉不停地流汗。他让我买空调——这是我们家第一台分体空调。我是无知的,回想工作后,面对父母的劬劳之恩,我又给他们带来了什么呢?

半夜时分,母亲和姐姐仍未休息,在厨房忙碌着。我来到厨房,怔怔地兀坐在灶台边,凝视着跃跃蹿动的火苗,不停往灶膛里添柴。烟气升腾之中,我恍惚听到父亲叫喊着我的乳名:“快过年了,家里怎么还不贴春联啊?”

红红的春联,那是我们长久期盼春天的红色,那是寂寥时光中最温暖的红色,那是困顿日子里针尖上残存的一点甜蜜的红色,那是高贵、热烈、朴素、纯粹的红色,却都在这个寒冷的除夕,泡沫一般,荡然无存。

“人生若尘露,天道邈悠悠。”那一刻,我体悟到,生命不过是一场渐行渐远的分离。我们都是人间的行者,我们在这短短的一生所拥有的盛典与荣耀、悲欢与离合、无力与委屈,终将都会失去。

“头七”祭坟回来的那个晚上,我把门前那盏夜灯,换成大瓦数电灯泡,高悬于屋顶之上,那是村庄幽黑深处最高的亮色。我想,父亲今夜回家,一定找得到归家的方向吧!

深沉的夜色中,灯光映耀下的老屋朦胧中呈现侘寂之美——那是护佑心灵憩息的地方,那是梦想初初启程的港湾,那是记忆中难以忘怀的家园。而在我粗糙的思念里,在我拙劣的文字中,梦里更久远的旧时光又异常清晰地纷至沓来:大地之上,父亲戴着草帽,影影绰绰在无边的田野俯身穿行,挥动臂膀在一片金黄浩荡的麦地里寂寞收割;在清辉的月夜里,他肩扛铁锹,孤独地、无声地、走在回家的田间小路上。

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇