90多年前,武汉黄陂木兰山塔尔岗程家咀湾一位17岁的青年参加红军、加入共产党后,逐村逐户动员了300多人参加红军,汇入木兰山的星星之火。这位青年就是开国中将杜义德。50多年后,离休的杜义德帮助家乡扩建一座棉纺厂,安置了许多烈士亲属就业,他还在家乡建起学校和图书馆。

近日,长江日报、湖北省档案馆《档案里的湖北开国将军》第二季主创团队,跟随开国中将杜义德之子杜军、杜伟一道,来到木兰山、木兰湖畔,追寻英雄的历史。

■ 战争年代五次负伤,六年成长为纵队司令

“父亲在世时特别喜欢给我讲故事,我脑袋里装满了父亲战争年代的点点滴滴。”杜军是家里的长子,当过兵,回忆起父亲杜义德的革命往事,他有着说不完的话。

1927年底,在黄麻起义影响下,杜义德参加了农民赤卫军。1929年参加中国工农红军后,他六年就成为红四方面军直属纵队司令员兼4局局长。

从鄂豫皖到祁连山,杜义德几乎经历了红四方面军的所有重大战役战斗。打仗时,杜义德都是身先士卒,枪林弹雨中更是没少受伤。杜军介绍,父亲在战争年代受过五次伤。其中,在川陕苏区反“六路围攻”战斗中的那次负伤最危险,一枚子弹从他右胸打进,从后背穿出,险些击中心脏。“弹头在父亲胸口留下一个洞口,鲜血直往外冒,父亲当时就昏死过去。因为药品奇缺,又缺少救治的器械,为了防止伤口感染,护士要往他伤口里填盐水泡过的纱布,伤口那么深棉签无法达到,只得用通枪条(用以清理枪膛的细杆)往里捣,后来纱布紧张了,就用擦枪白布充作药棉换药。竟也奇迹般地捡回了父亲的命。”杜军说。

在冀南地区的一次反“扫荡”战斗中,身为副旅长的杜义德也拿起枪冲锋在前。杜军说:“父亲个子高大,跟鬼子肉搏是有优势的,日本兵端起刺刀就刺,父亲用力一挑,反手就是一个猛刺,小鬼子被刺中胸膛,但鬼子的刺刀尖儿刺中了父亲的左鼻翼。这处伤疤一生都没消退。”

“父亲多次受到毛主席的鼓励。”杜军说,父亲在西路军西征失利后,风餐露宿、渡过黄河,辗转数月终于回到延安党的怀抱,毛主席对他说:“你才二十多岁,来日方长,要好好学习。”随后,父亲进入中国人民抗日军事政治大学学习。

抗日战争爆发时,杜义德在抗大一分校任支队长。不久,奉总部命令,分校开赴太行山上党地域进行教学。于是,杜义德打点行装,东渡黄河奔赴太行山与八路军129师会合。1939年9月下旬,杜义德成为129师随营学校副校长。在民房里,在大树下,129师随营学校培养了一批又一批敢于战斗、勇于牺牲的军政干部。

■ “杜坚决”率部实现“狭路相逢勇者胜”

杜义德是有名的“坚决将军”。对待上级命令,他的回答总是:“坚决执行”“坚决完成任务”“坚决消灭敌人”……

解放战争中,杜义德成为刘邓大军的一名得力战将。“人们都知道,千里跃进大别山揭开解放战争由战略防御转入战略进攻序幕。但很少有人知道强渡汝河在这场战略行动中的重要地位。”杜军说,1947年8月23日,部队行至汝河北岸黄刘营附近时,发现国民党军在汝河南岸抢先占领了渡口和村庄等有利地形,尾追的国民党军3个整编师距离刘邓大军已不足30公里。而汛期的汝河水流湍急,水深达三四米,根本没办法徒涉,渡口船只也早已被当地反动民团破坏和掠走。刘伯承以罕见的严肃口吻下达命令:“我们要采取进攻手段,从这里打开一条通路,不管敌人有多少飞机大炮,我们一定要前进,一定要实现毛主席的战略计划,要懂得狭路相逢勇者胜嘛。要勇,要猛,明白吗?”

强渡汝河的任务交给了第六纵队,作为纵队政委的杜义德指挥了战斗。“父亲对各旅说:‘我们六纵历来完成任务都很坚决,这次一定要坚决打过去’。”杜军回忆,“父亲立即命令第18旅第52团在最短的时间内,想尽一切办法送一支部队过河,抢占南岸一两个村子作为渡河的桥头堡。同时命工兵连架设浮桥。第16旅在第18旅之后紧随跟进,并以第47、第48团扼守渡河最紧要的大、小雷岗阵地以掩护大部队安全渡河。第46团在汝河北岸担任后卫阻击追兵。杜义德命令,第46团要在全军过河后才能撤退,如果来不及脱身,就留在当地打游击以后再归建。父亲要求旅长政委要亲自带队冲,各级干部和共产党员应冲锋在前,起模范作用,杀开一条血路。”

“这一仗打得非常艰苦,战斗整整打了一天一夜,父亲率领的六纵牢牢守住了大雷岗和小雷岗,成功掩护刘邓大军渡过汝河。”杜军说,刘伯承司令的“狭路相逢勇者胜”的名言自此也流传下来。在率部千里跃进大别山中,杜义德率领六纵屡战屡捷。刘伯承元帅曾表扬他:“杜义德是政委兼司令,司令兼政委,文武双全。”

■ 最令父亲不能忘却的是上甘岭战役

“狭路相逢勇者胜”这句至理名言一直铭刻在杜义德的骨子里。在60多年的戎马生涯中,杜义德有许许多多难忘的战斗历程,他在一篇名为《在滚烫的日子里——忆上甘岭战役》的文章中写道:“但最令我不能忘却的是1952年初冬在朝鲜上甘岭那场战役。”

杜军介绍,1952年,以美国为首的“联合国军”发动了“金化攻势”。“要想守住金化,必先守住上甘岭,而要守住上甘岭,就要守住上甘岭前沿的597.9高地和537.7高地。”

杜义德回忆,历时43天的上甘岭战役是在仅有的3.7平方公里的狭小地区进行的。“敌人向我两高地发起团以上兵力冲击25次,营以下兵力冲击650次,发射炮弹190万发,飞机投弹5000余枚。两个小山头被炮火削低了两米,连根草茎也没有。”志愿军第三兵团的第12军、第15军战士们顶住了6万敌军的轮番猛攻,歼敌2.5万,还击落击伤敌机270架,涌现了黄继光、邱少云、胡修道、孙占元等著名战斗英雄。

经此一战,杜义德的大名也“具有了国际知名度”,后兼任朝鲜东海岸防御指挥部副政委。

■ 72岁的父亲想方设法送儿子去前线

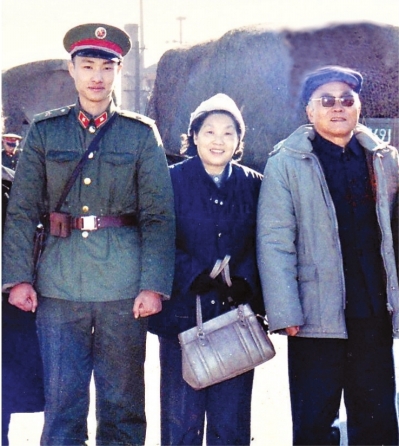

杜军提供的一张将军亲自送儿子到前线的照片引起了记者的注意。杜军介绍,那是1985年,已经退居二线的父亲,将弟弟杜伟从空军部队调到陆军野战军。

“为什么要这样干?这绝不是父亲的私心。当时我弟弟写信给父亲,要求到前线去锻炼,父亲说,空军目前没有上前线打仗的任务。倔强的弟弟并没有就此罢休,而一生清廉的父亲真的托关系将弟弟调到某个参战的侦察大队。”杜军说,为了给弟弟和他的战友壮行,72岁的父亲不顾冬天的寒冷,专门从北京来到关中某地,送我弟弟登上南去的列车,告别挥手之间,父亲没有流泪,而是面带微笑。

杜伟在中越边境潮湿的“猫耳洞”里、危机四伏的边境线上作战整整一年。除了侦察捕俘、反击敌军骚扰、防备枪打炮轰外,恶劣的自然环境、蚊叮虫咬,战士们随时都有牺牲的可能。“战场上的危险,身为高级将领的父亲比谁都清楚。但就是因为这些,父亲才坚定地找关系将我弟弟送到前线,为国家效力。”杜军说。

(汤华明 叶飞艳 王尹芹)

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇