穆旦(查良铮),中国二十世纪桂冠诗人、翻译家。生于一九一八年四月五日(农历二月二十四日),一九七七年二月二十六日死于心肌梗死,生命终止在五十九岁。

作为诗人,他摒弃一切陈词滥调,毕生追求新诗之“新”的本质,以一百五十余首现代诗,为中国新诗提供了一个值得信任的范本,被誉为“现代诗歌第一人”。作为翻译家,他勤勉地去做了一名语言的“他者” ,来补汉语新诗的不足。他献身语言的一生,铸就起诗歌与翻译的双重丰碑。

近日,《穆旦传:新生的野力》由译林出版社出版发行,全书以穆旦生平为线索,结合各个时期的诗歌创作,“诗史互证”叙写“玫瑰与铁血”的人生传奇。

作者邹汉明历时十七年,查阅并整理大量未刊档案、抗战史料、个人书信、回忆录与日记,走访穆旦研究者陈伯良,诗人唐湜、郑敏,同事辜燮高、董泽云夫妇,以及密友来新夏、杨苡等人,辅以六十幅珍贵历史图片,建构起多重记忆网络中的穆旦生活场景。同时,作为诗人与学者,他也结合自身对穆旦诗歌的细致解读,阐释其作为中国现代主义诗歌先驱的艺术成就与思想深度:“我想,对于穆旦,从此我们不应该那么无视。”

■ 我要向世界笑

□ 邹汉明

穆旦,一个躲在众多诗句中的名字;一个藏在汉语或说汉字中的名字。具体一点说吧,它其实就躲藏在百家姓的这个“查”字里。

当查良铮第一次使用穆旦这个笔名的时候,还是南开中学的一名高中生。一九三三年十二月十六日晚上,十五岁的他开始思考人生,写了一篇《梦》,告诉自己“不要平凡地度过”这一生。他把“查”字一拆为二,开始做起一个超过他年纪的半完满的梦。

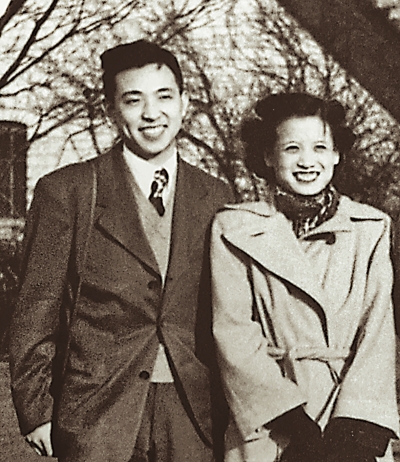

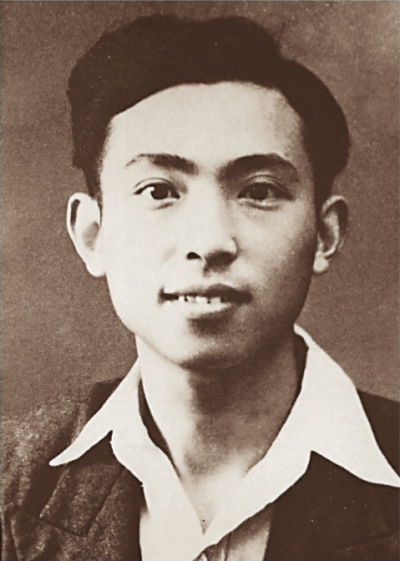

从学生时代开始,他似乎就喜欢拍照。他一生所拍的照片一定不在少数,若在一张长桌上排列开来,我们就会发现一个有趣的现象:大约从一九三五年入读清华大学开始,一直到一九五四年十一月南开大学外文系事件发生,这二十年间他的大部分照片都有着相似的笑容:一种鲜明的灿烂的微笑,尤其是右边脸颊的笑靥,无可遏制地从心底里洋溢而出。

如果就此认定他是一个性格外向的男孩,那就大错特错了。事实上,他相当拘谨,不善交际。朋友圈永远固定在不多的几个人。他斯斯文文,各科成绩也不错,却不足以引起老师特别的注意。与此相反,在文字里,他又显得老成。他睁着一双与其说热情不如说好奇的眼睛,一方面,老成地打量着外部世界;另一方面,又专注于省察自己的灵魂。

那时南开出来的学子比较注重仪表,一套中式长衫以及后来的学生装甚至卡其布军装穿在他身上无不得体。他头发乌黑,额头发亮,又才华横溢,朋友们一律称他“查诗人”。

他受英美文学的影响很深,也早早地接受了民主和自由的思想。如此,端正挺直的鼻梁底下,必然会出来一个勇于向现实发言的声音。面对危难重重的民国世界,他成长着,也经历着;感受着,也命名着。

诗人的笑并非固定不变,也绝不单一、浮于表面。这种笑,在他的诗歌中,比在他的生活中更早地显示出了非同一般的复杂性和不确定性。《防空洞里的抒情诗》(1939)开头写大众脸上那种泛泛的笑,“他向我,笑着,这儿倒凉快”,在躲避敌机的紧张时刻,一位普通市民无所畏惧的笑,呈现出中国人天性中的乐观,这实在是战争和死亡所恫吓不了的。

我们仔细分辨一九四〇年代他写下的那些诗,吃惊于他竟然如此频密地写到了姿态各异的笑:既有“欢笑”(“新生的野力涌出了祖国的欢笑”,《一九三九年火炬行列在昆明》),又有“疲乏的笑”(“疲乏的笑,它张开像一个新的国家”,《从空虚到充实》),“粗野的笑”(“我听见了传开的笑声,粗野,洪亮”,《从空虚到充实》),以及“忍耐的微笑”(“那使他自由的只有忍耐的微笑”,《幻想底乘客》)。此外,还有“冷笑”(“多少个骷髅露齿冷笑”,《鼠穴》),“暗笑”(“不断的暗笑在周身传开”,《我向自己说》),“讽笑”(“当世的讽笑”,《控诉》),“嘲笑”(“每秒钟嘲笑我,每秒过去了”,《悲观论者的画像》)……

总之,诗人以他多层次的笑,立体地、意味深长地“笑着春天的笑容”(《控诉》)。许多年以后,我们认定他是那个时代最擅长书写各种类型的笑的诗人。

抗战军兴,他放弃西南联大的教职,穿上军装,应征入伍,去杜聿明亲率的远征军第五军报到。他以军部少校翻译官的身份奔赴缅甸战场,参加对日作战。非常不幸,远征军经历了一次大惨败,他的部队被迫从事自杀性的殿后战。从战场上归来,他觉出了活着的沉重和珍贵,从此变了一个人。生活在继续,肉体因穿越地狱而受到的创伤,终究需要诗歌的光芒来救治。这大约也是他此后一直没有放下诗歌的原因。

漫山遍野的死亡被他所目睹,最痛苦的人类经验属于他,灵魂的质地从此变得硬朗而深邃。在他最具传奇性的诗歌《森林之魅—祭胡康河谷上的白骨》里,他不动声色地写到了一种非人间的、全然异样的、有别于他以前的“笑”:“没有人看见我笑”的无声之笑(“我笑而无声”)。

而在另一首也许更加深刻反思战争的长诗《隐现》中,他同样写到这无声之笑:“等我们欢笑时已经没有声音。”若非亲历,我们根本无法想象人世间还有这样一种比哭更加可怕的笑。《隐现》还直接写到了这“笑”的反面(“……领我到绝顶的黑暗, /坐在山岗上让我静静地哭泣”),哭和笑,构成了一个地狱归来的诗人最基本的面容。作为人类情感的两个极点,读者有必要把它们看成可以合并的同类项,也就是说,哭可以归并到笑中,正是这种合并了哭的笑,加重了笑的分量,也内蕴着丰富的表情:痛苦的面容。用他的一行诗表述,即“丰富,和丰富的痛苦”。

诗人早慧,又接受了最好的学校教育,特别是受到了艾略特、奥登等当时最前沿的西方诗的影响,所以,从根本上说,他是有学养的学院诗人。他毫不在乎公众所知的那套诗性语言。相反,他弃绝俗烂的语汇,弃绝一切陈词滥调,而偏爱于使用经过他大刀阔斧改造过的现代汉语。他敏锐地觉出了新诗之新的本质所在。他毕生追逐这种新奇,并无所顾惜地将全部的才华倾注在这种直见性命的现代白话中。他灵光闪闪,三十岁左右就写出了充满“发现底惊异”的现代诗。他有理由迸出这关乎灵魂的豪迈的大笑:

我要向世界笑,再一次闪着幸福的光,

我是永远地,被时间冲向寒凛的地方。

——《阻滞的路》

被诬为对抗组织的南开大学“外文系事件”是诗人后半生绕不过去的一个节点。最明显的例子是一九六五年秋夫妇俩与四个子女的一张合照。照片上,他一反常态,严肃地盯着眼下这“严厉的岁月”。比对同一时期的几张证件照,我们同样发现了这一严肃的表情。不过,他很快就藏起这种怒容,竭力平和下来,甘愿屈居于僻静的南开大学图书馆(整整十九年)。

一九七六年,即去世前一年,他集中精力写诗。从短短一年之内写出的这批晚期作品中,我们希望能够找到前期那种丰富复杂、意味深长的笑。很有意思,晚期诗歌中的这种笑,经过了残酷岁月的改造、摧折,已经成了一种“抗议的大笑”(“……在雷电的闪射下/我见它对我发出抗议的大笑”,《城市的心》)。他不同程度写到的笑,我们粗略地统计一下,只有在舞台的演出节目中的“欢笑”(“慷慨陈词,愤怒,赞美和欢笑”,《演出》),也有“含泪强为言笑”(《诗》)的笑,但更多的似乎是“嘲笑”(“从四面八方被嘲笑的荒唐”,《好梦》)……总而言之,那是从“历史的谬误中生长”(《好梦》)出来的笑,一种可笑的“好笑”(“我穿着一件破衣衫出门, /这么丑,我看着都觉得好笑”,《听说我老了》)。他原先的微笑,现在终于变成需要寻找的一种表情(“去寻觅你温煦的阳光,会心的微笑”,《友谊》)。正像他在《老年的梦呓》中所说:“多少亲切的音容笑貌, /已迁入无边的黑暗与寒冷。”没错,无论如何,他的笑容在消失。所有这一切,暗示即使在他的“一本未写出的传记”(《自己》)里,也早早地成为一种私底下的笑谈(“可怕的是看它终于成笑谈”,《智慧之歌》)。

他的文学生涯,可以明确地区分为创作和翻译两个时期。一九四八年前他主要搞创作,一九五三年归国后主要是翻译。

终诗人一生,他的不屈和无畏处,乃是在连译作也不能出版的日子里,开始了最辉煌的、长达一千余页的《唐璜》的翻译。可直到去世,译者也未见到译著出版。去世前几天,似乎预感到了什么,他反常地关照小女儿:“你最小,希望你好好保存这些译稿。也许要等你老了才可能出版。”这是何等的绝望!可一回头,他又安慰自己:“……处理文字本身即是一种乐趣。”轻轻的一句话,就又把自己拉回到了这“处理文字”的日常工作中。这种苦笑中的“乐趣”,一直伴随到他生命的终了。

穆旦短短的一生告诉我们,任何时代,活着的艰难,和一颗有深度的伤痕累累的灵魂,都是文字难以尽述的。他献身语言的这一生,应该像纪念碑记住英雄的名字一样,值得我们民族的语言牢牢地去记住他。如同军人用剑服务于自己的祖国,诗人用语言服务了他挚爱的国家。

(长江日报记者马梦娅 整理 图片均为译林出版社提供)

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇