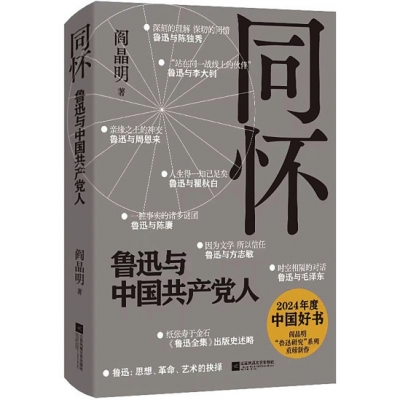

《同怀:鲁迅与共产党人》以严谨考据与散文笔法交融的独特风格,从“鲁迅与中国共产党人”这一独特视角切入,聚焦于陈独秀、李大钊、毛泽东、周恩来、陈赓、瞿秋白、方志敏等中国共产党人和鲁迅的多方面交往或交集,体现出“神交”的呼应与境界,升华为“同怀”的相知与相通。由此可以看出,鲁迅不单纯是一位文学家,更是一位思想家和革命家。他的思想和创作与时代有密切的关系,与重要政治人物的交往,是鲁迅参与时代的重要方式,也是“鲁迅之为鲁迅”不可或缺的组成部分。

书名“同怀”源于鲁迅送给瞿秋白的一副联语“人生得一知己足矣,斯世当以同怀视之”,而本书的另一个关键词是“神交”,作者阎晶明用它来形容鲁迅与中国共产党人之间的精神联系。他认为,人们对鲁迅形象的认知进行过几次“翻转”,而近几十年来鲁迅研究的方向是让鲁迅走下神坛,让鲁迅回到人间,变成了一个“亲切可感的、和我们在一起的人”。事实上,鲁迅作为在文学、文化上产生重要影响的人物,他对于中国现代文化、现代思想的认知与中国共产党人具有共通性,需要重新强调这一话题。阎晶明写作本书的初衷,正是希望通过探讨鲁迅与中国共产党人之间的关系,形成对鲁迅形象的完整阐述。

本书特别注重将鲁迅和中国共产党人之间的关系放到“同时代人”的思考框架中,将鲁迅和中国共产党人之间的私人情谊和交往理解为表象、能指,认为建立在共同志向、追求和理想基础上的相互理解和呼应才是真谛,是所指。此种同怀之情或隐或显地影响中国的历史、现实和未来,它所联结的不仅是鲁迅与中国共产党人的关系,而且是中国现代文化发展过程中重要个体之间的精神共鸣和由此产生的历史之力。

人生得一知己足矣

——鲁迅与瞿秋白

(节选)

□ 阎晶明

1899年出生的瞿秋白,是中国共产党早期领导人之一。他曾于1927年担任中共临时中央政治局负责人。1931年至1933年在上海从事革命文化工作。这一时期,瞿秋白专注于自己热爱的文学,又通过“左联”做了大量“革命+文学”的工作。由此,瞿秋白与鲁迅有了实际往来,留下一段现代文学史上的佳话。

瞿秋白早在“五四”时期就走到了新文学的前沿。他是文学研究会的成员之一。那时的鲁迅,可能也是知晓这个名字的,但的确没有任何往来。

这一段佳话同样是从神交开启。时间是1931年。神交的第一要素,是各自对对方才华的欣赏。

冯雪峰在《回忆鲁迅》中谈到,1931年5月初的某天,他携带刚刚出版的“左联”刊物《前哨》第一期去访茅盾,恰好遇到了瞿秋白、杨之华夫妇。瞿秋白一读《前哨》上的鲁迅文章《中国无产阶级革命文学和前驱的血》,发出了激赏似的感叹:“写得好,究竟是鲁迅!”

瞿秋白对鲁迅文章的赞许不难理解,鲁迅对瞿秋白的欣赏倒让人好奇。冯雪峰谈到,他曾把瞿秋白对鲁迅通过日文翻译的马克思主义文艺理论著作的意见转达给鲁迅本人。“鲁迅并不先回答和解释,而是怕错过机会似的急忙说:‘我们抓住他!要他从原文多翻译这类作品!以他的俄文和中文,确是最适宜的了。’”体现了鲁迅对瞿秋白天赋与才能的赏识。

从冯雪峰的文章里,我们可以知道,鲁迅对瞿秋白的才华经常赞不绝口。不仅认可其翻译水平,对瞿秋白的杂文和论文也欣赏有加。同冯雪峰交谈时,鲁迅曾评价瞿秋白的杂文“尖锐,明白,‘真有才华’”,“何苦(瞿秋白别名——引者注)的文章,明白畅晓,真是可佩服的”。对于瞿秋白的论文,鲁迅则认为:“真是皇皇大论!国内文艺界,现在还没有第二个人!”

作为青年和晚辈,瞿秋白对鲁迅的文学才华可以用敬仰来定位。在两人见面之前的神交阶段,瞿秋白每次见到冯雪峰,都会“鲁迅,鲁迅”地说个没完。而谈到杂文以及对中国社会和历史的观察与分析,瞿秋白总是称赞鲁迅:“鲁迅看问题实在深刻。”

神交的第二要素,是相互激赏中的坦率真诚。为什么鲁迅与瞿秋白年龄相差很大,并无见面机缘,却仿佛“见字如晤”“一见如故”?用冯雪峰的话说,两人并未见过面,事务性的往来,大半由冯雪峰做中间人传达,“但他们中的友谊却早已经很深了”。虽然只是间接的交往,“鲁迅先生早已经把秋白同志当作自己多年的老朋友看待了”。而瞿秋白呢,更是直接地表达:“我们是这样亲密的人,没有见面的时候就这样亲密的人。”其情可感。之所以能达到这样的神交境界,依我理解,他们各自对对方文学才华赞赏的同时,也时常能坦诚地表达自己对具体的写作行为及作品的看法,直率地提出不同的意见。1931年12月5日,瞿秋白致信鲁迅,畅谈翻译问题。他还在信中就鲁迅转译自日译本的《毁灭》(法捷耶夫)存在的问题给予直接指陈。在讲完自认为的问题之后,瞿秋白写道:“所有这些话,我都这样不客气地说着,仿佛自称自赞的。对于一般庸俗的人,这自然是‘没有礼貌’,但是我们是这样亲密的人,没有见面的时候就这样亲密的人。这种感觉是我对于你说话的时候,和对自己说话一样,和自己商量一样。”

作为鲁迅一方,对年轻的瞿秋白在写作上的表现当然也会提出坦诚的意见。比如鲁迅认为瞿的杂文“深刻性不够、少含蓄,第二遍读起来就是‘一览无余’的感觉”。

在相互欣赏中又各自可以提出对对方的意见及更高期许,这正是真正的友谊所必备的要素。最重要的是,他们都虚怀若谷,坦然听取和接受对方的意见。鲁迅对瞿秋白杂文的意见,瞿秋白“自己也承认”。而瞿秋白对鲁迅杂文具有建议性的看法,鲁迅也认为“分析是对的。以前就没有人这样批评过”。冯雪峰说,鲁迅谈到此时,“态度是愉快而严肃的”。

神交的第三个要素,我认为是观点的一致和精神上的相互信任。如果说鲁迅和瞿秋白的友谊从一开始就是“平起平坐”的平等关系,而非一个自认导师,另一个甘愿膜拜,一个很重要的原因,应该是他们对很多问题的看法、观点总是天然地一致,精神上又互相信任,没有芥蒂。从这一点来说,“知己”的味道就充分彰显出来了。可以说,许寿裳是鲁迅的老友,但可能还不是对谈的“对手”。甚至可以妄说,从文学才华的角度讲,二者其实是不对等的。瞿秋白年轻许多,但他早已是革命队伍中的一员,而且位居中共党内领导地位,他对社会、历史的分析和看法,革命的实际经验,都是鲁迅知晓的。从这一意义上说,他们之间的往来和对话,天然地具有对等意味。

文学才能上的相互欣赏,对革命文学认识和理解上的相同,在领导左翼文学事业上的相得益彰,这种默契以及由此产生的信任,才应该是鲁迅与瞿秋白可以超越年龄、身份的界线,在精神上走到一起的根本原因。在《关于翻译的通信》中,瞿秋白称鲁迅为“敬爱的同志”,鲁迅的回信则写道:“敬爱的J.K.同志……”这是他们在多方面默契和高度一致后得出的结果,是志同道合与充分信任的象征,是神交的最高境界。

(长江日报记者马梦娅 整理)

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇