【青春力量】

热浪炙烤大地,希望却在汗水中拔节生长。在保障粮食安全、守护“菜篮子”、振兴乡村产业的最前线,一股蓬勃的青春力量正将实验室的精密数据转化为田垄塘埂上的丰收实践。

■ 华农驻酒铺村研究生团队成员周常再、王慧萍

扎根“再生稻第一村”

7月24日,蕲春县赤东镇的清晨,暑气已爬上稻浪的叶尖,华中农业大学博士生周常再驾驶着三轮车颠簸在田埂上,车斗里沾着新鲜泥土的一簇水稻植株随着颠簸轻轻晃动。汗珠从他晒得黝黑的脸庞不停滚落,身后,由傅廷栋院士题写的“中国再生稻第一村”石碑在晨光中静立,无声见证着这群年轻人日复一日的奔忙。

这是赤东镇酒铺村再生稻基地的寻常一景,也是华农研究生团队扎根这片乡土的第14个酷暑。

上午10时刚过,田垄间已热浪蒸腾。周常再和队友们身上的旧衫早已浸透汗水。他们俯身于不同田块间,时而轻轻拨开稻叶,仔细观察叶脉伸展和分蘖情况;时而拿出测量工具,一丝不苟地记录着株高、茎粗等关键数据。

“看这片,植株长势整齐,茎秆粗壮,整体表现明显优于对照品种。”周常再沙哑的声音带着兴奋,双脚胶鞋裹满泥浆,这位博士生今年才27岁。在酒铺村2300亩再生稻田里,这样的对比试验田星罗棋布。每一片田,都是他们写在大地上的实验报告。

田间工作告一段落,周常再和队友们马不停蹄地将采集的样品送回村委华农实践教学基地实验室。在这里,同为博士生的山东姑娘王慧萍正小心地剥开刚采回的稻秆,一层层分离,专注地观察、记录再生芽的萌发状态。

“我们每隔3—5天就要取样一次,看芽的生长状况、测长度、数芽数、称鲜重,追踪动态变化。”王慧萍的T恤衫上沾着泥点。实验室里叶面机指示灯闪烁的冷光,与田垄间蒸腾的热气,共同构成这所“大地学院”的双重课堂。

午饭后,王慧萍没有休息,顶着正午的骄阳奔向试验田。此刻,地表温度已超45℃。她需要操作植物冠层分析仪,测量水稻冠层的光照拦截率——这是研究再生稻生长的关键数据。“每天10时半到下午1时前是测量的关键窗口期。”汗水顺着她的脸颊流下,但她手中的仪器握得稳稳的。从2011年酒铺村成为省农业农村厅与华农共建的再生稻试验示范基地起,一批批研究生便在此接力,14年寒暑从未间断。今年,基地有11位硕博生长期驻扎,从春耕到秋收、冬至,试验田就是他们的课堂。

“我们搞的研究,就是为了解决实际问题,让成果能切实应用到生产上,实现农户的增产增收。”周常再的笔记本上密密麻麻记录着不同水稻品种的数据。他的博士课题聚焦“源库关系”调控——叶片是制造养分的“源”,籽粒和茎秆是储存的“库”。“比如剪掉头季稻的穗子,养分就集中供给再生芽,长得飞快!”他解释,调控好“源”与“库”,是提升再生稻产量和米质的关键。

辛勤耕耘结出硕果。头季稻亩产稳定在1200斤左右,再生季稻首次突破亩产800斤。“两季稳稳当当2000斤,实现了‘吨粮田’!”周常再自豪地说。相较于早年再生季仅三四百斤作为灾后补救,现在的产量已是巨大飞跃。在酒铺村示范带动下,蕲春县再生稻种植面积已从星星之火发展至20万亩。

“没有这些学生娃的经常指导,我这8亩田哪能种得这么顺当!”酒铺村村民孙晓红笑着说。“以前种双季稻,‘双抢’累死人,产量也不高。现在种再生稻,省了一季工。稻子生了病,他们一看就明白。啥时候施肥、施啥肥,都教我们。”她总结道,“看着稻子长起来,收了头季还能再收一茬,心里踏实。一亩地收个千把块钱,挺好!”

“老师常教导我们,农科人的价值不在纸上,在丰收的大地上。”周常再摩挲田边的再生稻说。午后3时,烈日下,他再次跨上沾满泥点的三轮车驶向更远处的田野。

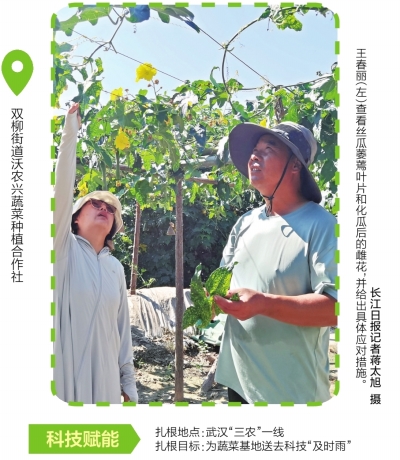

■ 市农科院蔬菜研究所李德超、王春丽

高温下从早到晚“赶场”

7月25日,高温橙色预警高悬。清晨,武汉市农业科学院蔬菜研究所“三农”服务人员李德超、王春丽驱车驶向新洲。作为服务“三农”的一线科研人员,他们的任务是在酷暑中为多个经受“烤”验的蔬菜基地送去科技“及时雨”。

首站是双柳街道沃农兴蔬菜种植合作社。上午9时,热浪裹挟泥土气息扑面而来。合作社负责人雷文明指着丝瓜地忧心忡忡:“温度太高,丝瓜坐果比往年少很多。”

王春丽仔细查看丝瓜萎蔫叶片和化瓜后的雌花:“气温超过35℃,花粉活性迅速丧失,需要人工辅助授粉提高坐果率,授粉后小水勤灌,保持土壤湿润,追施磷钾肥促进果实膨大。”汗水顺着她的脸颊滚落。

豆角棚架旁如烘箱炙烤。李德超捏起一片卷曲的叶子:“高温导致豆角生理代谢紊乱、落花落荚加剧、病虫滋生。”他果断支招,“高温期应采用‘少食多餐’的施肥原则,追施高钾型水溶肥,配合功能性肥料,增强抗逆性。”

转战涨渡湖楚荷莲藕专业合作社,这里是武汉市莲藕新优品种种苗繁殖基地和商品藕保供基地。烈日下,连片藕田顽强吐绿,但负责人熊任权眉头紧锁。王春丽走到塘边,俯身拨开荷叶查看:“温度高,叶色黄,新叶抽得慢。要加深水位,降低水温,根部追肥和叶面施肥同时进行。”更严峻的是,田边发现了福寿螺卵块和被斜纹夜蛾啃食的荷叶。“现在是福寿螺和斜纹夜蛾的繁殖高峰期,可人工摘除卵块、集中销毁,用杀虫灯诱杀成虫。”

简单午餐后,两人顶着热浪赶往三店街道问津龙丘雾耕现代农业科技示范园。

金字塔智能温室内,温度直逼40℃。园区正处于休耕闷棚期,利用自然与人工高温,剿灭病菌、虫卵与杂草种子。

李德超俯身检查空置的雾培槽体,用手电探查槽底与管道接口:“槽壁与喷头必须用专用清洗剂彻底冲刷,消毒液浸泡循环,确保无死角。”他详细询问闷棚天数、营养液系统灭菌和下季抗热品种规划。

王春丽仰头审视供液管道与风机系统:“风机叶片、湿帘水槽积灰生藻,会削弱降温效率和空气质量。必须彻底拆卸、清洗、晾晒,否则下季幼苗易染病萎蔫。”

望着静默“疗养”的湖北首个规模化雾耕温室,王春丽感慨:“尖端技术省地省工节水节肥,却是农业未来。但极端气候下,这些精密装备自身的‘健康’与稳定,就是整个体系的‘生命线’。”

下午4时,最后一站抵达三店街道中扬瓜蒌种植合作社的“万亩瓜蒌小镇”。烈日炙烤着连片瓜蒌架,瓜蒌大多叶片发黄、打蔫,瓜也出现了灼伤痕迹。

“瓜蒌正值持续开花结果的关键时候,”王春丽急切地说道,“高温直接影响授粉受精,花开了坐不住果,瓜的生长和膨大也受到严重影响。水肥管理要跟上,结合喷施叶面肥,降温的同时给植株补充营养!”她在密匝的瓜藤间穿梭,防晒衣后背已湿透。

李德超蹲下查看土壤墒情补充道:“高温加暴雨最头疼,这段时间天气太极端。”看着这片全国连片面积最大的瓜蒌基地,王春丽介绍:“瓜蒌药食同源,浑身是宝,一次种植多年采收,经济效益可观。这片‘金瓜蒌’,不能在高温下减产。”

傍晚,王春丽和李德超带着满身汗渍、泥点和疲惫返程。这一天,他们行程近200公里,辗转新洲三地,在四个农业战场与高温角力,将科技“及时雨”和精准方案,洒向干渴而充满希望的田野。

■ 中国科学院水产博士任艳

热浪中巡塘检测

7月28日正午,江夏区鲁湖畔,气温直逼40℃。女博士任艳踩着发烫的塘埂,与养殖大户安新桃踏上渔船巡塘,看水色、查鱼情。

“老安,这水色有点不对劲!”任艳看完池塘上下风口的基本情况后分析道。“感觉最近鱼吃食有点问题,饵料下去的也比以前少了。”安新桃回应。

任艳用水质检测仪检测了水质,pH值9.26!“pH值超过9了,这个水太‘老’了!最近气温高,容易‘倒藻翻塘’,必须补充新鲜水源,泼洒小球藻和复合菌,改善水质。”任艳向安新桃建议,“另外,晴天中午也要开一到两个小时的增氧机,搅动水体,均衡溶氧,水也就活了。”

每年高温季,因翻塘事故造成的损失,让很多养殖户血本无归。增氧机轰鸣着卷起浪花,看着微生态制剂泼洒进水体,任艳稍微松了口气。

这位1987年出生的江苏姑娘,从中国科学院水生所博士到武汉市农科院工程师,她的“实验室”早已遍布荆楚的鱼塘边。2018年起,她加入市农科院水产所朱思华研究团队,全力投身“虾鳜生态轮养”模式的研发推广。

“真亏了这‘虾鳜生态轮养’的一地两用!”渔棚内,安新桃打开手机向任艳展示他的新账本:上半年70亩虾纯赚10万元;下半年鳜鱼已长至4两多,预计9月能长成“标鳜”上市。虽然今年虾、鱼价略低,但虾鳜轮养亩产鳜鱼预计400斤,70亩销售额轻松过百万元,年纯利稳超50万元。

“这个模式投资小、见效快、收益稳,就是‘定心丸’!”安新桃笑容满面,“以前单养鳜鱼,投资大、风险高,行情不好或闹病就白干。”安新桃的生态账同样亮眼:“水底种小米草,烂了是天然肥,省饲料省肥料!”

任艳解释:“小米草早期净化水质,后期提供肥源,更生态更节本增效。”她指着塘边插着的小红旗补充:“安总还有‘看风识险’的土办法,北风降温易缺氧,就得警惕!这是实战智慧。”

48岁的安新桃在鲁湖搞了27年水产。2020年左右,因“虾鳜轮养”模式与任艳团队结缘。“他们有技术,我有基地,一起琢磨,越搞越好!”安新桃也成了“实战专家”。

更可贵的是,以安新桃为中心,形成了充满活力的“师徒小联盟”。“周边看我搞得好,都来学。我带了不少‘徒弟’!”这个非正式联盟成为技术交流、互助平台。“比如买鳜鱼苗,我们组团包塘,存活率高,卖家也省心!”任艳认为,这种基于共同利益和信任的民间协作,是模式快速推广的“润滑剂”。

效益是最好的广告。“虾鳜生态轮养模式”凭借“降本、增效、生态、抗险”优势,在荆楚大地爆发式增长。“去年光江夏就3万亩,全省超10万亩,今年预计全省能到50万亩。”任艳难掩激动。江夏区推出“江夏鳜”品牌并给予政策支持,更添动力。

7月31日,任艳踏着热浪,再次来到池塘,看到下风口浮沫消失,pH值也降到8.5左右,心里踏实了。“水色‘嫩’了很多!”任艳的脸上舒展开笑容,“危机暂时解除,但高温天巡塘一点不能马虎!”

望着恢复生机的鱼塘,安新桃感慨:“任博士他们这些专家,还有这‘虾鳜生态轮养’的技术,真是我们高温天里的‘定心丸’!有他们在,心里踏实!”

本版撰文/长江日报记者蒋太旭 实习生常路

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇