【出村目标】

藕农张大成踩着晨露踏进淤泥,白玉般的藕带在他手中跃出水面;合作社负责人李正旺的加工车间,莲藕变身为30多款深加工产品;80后“挖藕奶奶”胡琴的直播间里订单不断,将蔡甸莲藕的清香送往全国餐桌……在蔡甸区永利村的荷塘中,不仅孕育出亩产超2800斤的优质莲藕,更通过“种植+加工+电商”的全链条模式,让“蔡甸莲藕”从地方特产成长为带动农户增收的致富产业。

■ 藕农张大成

淤泥里捞出“白玉条”

7月29日清晨6时,天刚大亮,永利村藕鲜森种植专业合作社的藕塘里已泛起涟漪。73岁的张大成穿上挖藕短裤,脚踩淤泥,深一脚浅一脚地走向塘中央。他手臂在浑浊的水里摸索片刻,猛地向上一提,一束白玉般的藕带便带着晶莹的水珠跃出水面——一天的采收工作就此拉开序幕。

眼前,500亩荷塘连成片,塘边,“蔡甸莲藕标准化繁育基地”的牌子在晨光中矗立。

“抽藕带手法要轻,劲儿大了容易断,卖相不好价就跌了。”张大成抹了把脸上的水珠,裤腿上沾满的泥浆已结出浅黄盐霜。

作为合作社经验最丰富的采收员,他与藕打交道近40年,对藕带的生长习性了如指掌:它们埋藏在水下约20厘米的淤泥中,采收时既要判断嫩芽生长方向,又得避免折断时造成纤维损伤。

藕塘里的水面温度比空气温度低5℃,可到了正午,水面温度还是会飙升至40℃。张大成和其他3名社员分成两组,从早上6时忙到9时30分上塘,3个多小时,每人平均能采收100多斤藕带。“最累的是弯腰,抽藕带时间一长,容易腰酸背疼,但看到藕带卖得好,就浑身是劲。”他坦言。

休息时,张大成在田埂上扒拉着泥土,指甲缝里还嵌着藕泥。“以前国利村、永利村的藕,好是好,就是卖不上价。”张大成的手掌心磨出的厚茧清晰可见,那是常年在水中摸索留下的印记,说着话,他拿起刚采收的藕带,话锋一转,“现在不一样了,‘藕鲜森’来村里后,搞统一育种、统一管理,种出来的藕又白又胖,藕孔里都透着精气神。”

采收的新鲜藕带,会被迅速送往基地大棚区进行细致分拣。根据老嫩程度和形态特征,它们被分成两个级别:笔直如毛笔尖的精品藕带,根据季节批发价为每斤9—15元;分杈的藕带相对较老,价格为每斤5—7元。

藕带娇贵,采收期集中在5—9月,而张大成这样的老藕农早已摸透了“时间表”:藕带收完,塘里的莲子紧接着上市,采莲期能持续到10月,一亩荷塘能带来两份收入。

村里像他这样的“老把式”不少,靠着“藕带+莲子”的组合,年收入轻松过5万元。“在合作社的基地务工每月有3000多元收入,自家藕塘再挣个2万多元,这个岁数在家门口腰包有保障,比外出打工还踏实!”张大成的话语里都是满足。

这两年,藕鲜森莲藕基地还在尝试套养模式:小龙虾与莲蓬共生、泥鳅与莲藕共处、鳝鱼与莲藕混合套养……通过这种方式提高莲藕亩产产值。“现在我们的莲藕越来越出名,还上了吉尼斯纪录。”张大成骄傲地说,“在外务工的亲戚知道后,都说家乡发展好,这几天正和我说要回乡创业呢,我也当了回招商推介官!”

上午11时许,当天的采收和分拣工作基本完成,新鲜的藕带陆续被商贩装车运走。荷塘里,荷叶在微风中轻轻摇曳,仿佛在诉说着丰收的喜悦。

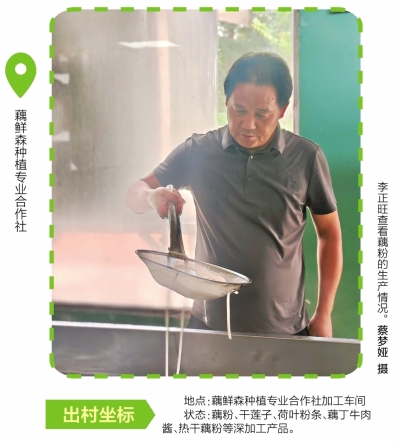

■ “藕王”李正旺

将藕“吃干榨净”延长产业链

“我们在永利村及周边几个村湾已经承包了1500亩藕塘,标准化、规模化种植催生了一系列‘链式效应’,产业链日益完善。”藕鲜森种植专业合作社负责人李正旺站在千亩荷塘边,望着连片的绿色海洋介绍道。远处的加工车间与传统藕塘相映成趣,勾勒出蔡甸莲藕产业转型升级的清晰轨迹。

蔡甸莲藕人工栽培历史可追溯至隋唐时期,但李正旺清晰地记得,10年前,这片土地上还是另一番景象。“外来品种入侵导致本土莲藕几近灭绝,农户们各栽各的品种,有的追求产量种杂交藕,有的固守老品种卖不上价。”

改变始于2020年的品种改良计划。李正旺带着团队走遍湖北、江苏的莲藕产区,最终联合武汉市农科院抢救性保留了3种本土老藕种,通过杂交培育出兼具抗性与口感的“莲花湖2号”。如今在500亩标准化藕塘里,统一的行距株距,统一的水肥管理,统一的采收标准,让莲藕的亩产量从过去的1500斤提升至2800斤。

“以前收藕全靠人工,现在采藕机一小时能挖3亩。”李正旺指着塘边作业的机械臂说,规模化种植倒逼出机械化革新,合作社目前已拥有12台智能采收设备,采收效率提升8倍的同时,还降低了30%的损耗率。

沿着荷塘观光步道前行,“藕先森农庄”掩映在垂柳下。农庄厨房里,厨师正将雪白的藕段捶打成泥,准备制作招牌菜“蜜汁捶藕”。“这是前两年打造的农旅融合项目,集赏花、研学、民宿于一体。”李正旺掀开锅,热气中飘出藕香,“夏可赏荷摘莲,冬能挖藕品汤,让市民沉浸式感受莲藕文化。”

农庄最出名的“全藕宴”堪称莲藕的百变秀场:蜜汁捶藕、酥炸藕夹、葱花藕饼……30多道菜品皆以莲藕为魂,却滋味各异。“上周六接待了100多名游客,光藕夹就消耗了50多斤藕。”农庄负责人笑着说,盛夏周末,农场的停车场总是满的。

“鲜食、腌制、深加工,花、叶、茎、根皆可利用,将莲藕做成全产业链。”合作社的产品展厅里,30多款莲藕深加工产品琳琅满目。李正旺拿起一包藕粉说:“从鲜食到深加工,我们让莲藕从头到脚都‘发光’。”展架上,既有传统的坚果桂花藕粉、干莲子,也有创新的荷叶粉条、荷叶纤素茶,还有藕丁牛肉酱、白玉藕丁等佐餐食品,以及热干藕粉、莲藕米泡、莲藕豆丝等方便食品,这些产品的背后,是15项实用新型专利的支撑。

“这款速溶藕粉解决了传统藕粉易结块的问题,用冷水都能冲开。”李正旺演示着冲泡过程,透明玻璃杯里的藕粉迅速溶解成琥珀色的糊状物,“我们还研发出莲藕脆片的低温脱水技术,保留90%的营养成分。”去年推出的藕丁牛肉酱,上市3个月就卖出1万多瓶。“现在研发团队正在攻关莲藕果蔬片等休闲类加工零食。”李正旺翻着新品研发计划表,眼神里满是期待。

基地另外一处所在地姚家林村,5000平方米的新厂房正在紧张施工。“两个月后就能投产,从清洗到包装全流程智能化。”李正旺指着车间蓝图介绍,生产线设计年产能1000万袋藕粉,同时还预留了保健品原料加工区,“普通藕粉市场价15元一斤,如果把提取的莲藕多糖制成保健品,附加值提升20倍。”

按照规划,这片区域将建成蔡甸莲藕产业园,1300亩智慧种植基地提供稳定原料,加工厂负责精深加工,农旅项目承载消费体验。“预计全面投产后,可年接待游客20万人次,带动周边300户农户增收。”李正旺望着夕阳下的荷塘,晚霞为荷叶镀上金边,“到那时,蔡甸莲藕的名气会越来越大。”

■ “挖藕奶奶”胡琴

把乡愁卖向全国

“家人们快看这个!今年央视元宵晚会上,哪吒和撒贝宁手里的‘中国藕王’,就产自我们基地!今天带的这款藕丁牛肉酱,用的就是同款莲藕!”晚上8时,藕先森合作社的直播间里,43岁的主播胡琴准时开播。镜头前的她扎着利落的马尾辫,谁也想不到这个被网友亲切地称为“挖藕奶奶”的主播,其实是位“80后”湖南人。直播间内,元宵晚会的片段与荷塘采藕的画面交替播放,开播半小时,藕丁牛肉酱的订单就突破了500单。

“很多人好奇我为啥叫‘挖藕奶奶’,其实是想让名字带着泥土气,拉近大家和蔡甸莲藕的距离。”胡琴笑着解释,她的抖音账号简介里写着:“创业新农人,让蔡甸莲藕摆脱淤泥的束缚,走向您的餐桌。”这个看似反差的称呼背后,藏着一段因藕结缘的故事——2023年初,她在网上下单“藕鲜森”莲藕排骨汤,吃惯了家乡脆藕的她第一次尝到粉藕的醇厚。“那口汤喝下去,感觉天灵盖都被鲜掉了!”她当即联系李正旺,带着老公邱振宇从湖南直奔蔡甸永利村。

站在万亩荷塘边,看着采藕人从淤泥里捧出雪白的九孔藕,胡琴当即决定留下:“这里的藕带着湖水的清甜味,产业基础又扎实,肯定能成!”当年年底,她加入李正旺的创业团队,和老公组成“夫妻直播档”,开通“挖藕奶奶”系列抖音账号,自己出镜带货拍视频,老公邱振宇则负责运营和供应链挑选。

如今,这个看似朴实的账号已创下过亿点击量,粉丝点赞量达27.4万次,成为蔡甸莲藕最亮眼的“数字名片”之一。

除了夜晚直播间,每天清晨6时的荷塘,胡琴已经踩着没过膝盖的淤泥开始了第一场直播。“宝宝们看这藕尖,刚冒头的最嫩!”她手持手机支架,镜头跟着藕锹起落,记录下莲藕从淤泥中苏醒的全过程。这种“泥里来水里去”的沉浸式直播,让网友直呼“比追剧还上头”。有粉丝留言:“看着‘挖藕奶奶’挖藕,感觉连屏幕都带着荷叶香。”

直播几个小时后,胡琴还会走进生产加工车间,戴上一次性手套,演示如何将品相稍差一点的藕切成均匀小丁:“这些以前要烂在塘里的‘歪瓜裂枣’,现在配上牛肉做成酱,身价翻3倍!”她拿起刚灌装的玻璃瓶对着光展示,琥珀色的酱料里,蔡甸特有的九孔藕丁清晰可见。傍晚的带货直播中,她又变身为美食博主,用藕丁牛肉酱做出的拌饭、拌面,总能引发新一轮下单热潮。

这种“早晚联动”的直播模式成效显著:自开播以来,累计销售额突破2000万元,“莲系列”产品热销上海、广东、浙江等地。去年新推出的坚果桂花藕粉,曾在两小时直播中狂销1000多盒,创下店铺新品销售纪录。

“我一个湖南人,慢慢地比本地人还懂蔡甸藕。”胡琴笑着说。为了吃透产品,她跟着老藕农学辨藕龄,向老师傅请教深加工工艺,在空闲时间参加农业电商培训班,和高校师生交流农产品直播带货经验。在她的直播间里,既能看到专业的藕种知识讲解,也能听到她用带着湘音的普通话讲述蔡甸莲藕的故事。

这种真诚打动了无数网友。有次直播时,一位湖北老乡留言说想念家乡藕汤,下单了一份野藕毛三节的蔡甸排骨藕汤,胡琴附上手写的“煨汤秘籍”,让客户倍感亲切。“现在很多在外的湖北人,都把我们的藕粉当乡愁解药。”她指着后台地址,上海、浙江、广东、福建的订单占了大半。

在胡琴和团队带动下,藕鲜森种植专业合作社的产业链不断延伸:2024年莲藕深加工产品销售额突破2000万元,农产品转化率从30%跃升至50%。永利村及周边已有100多名村民参与到莲藕种植、加工、物流环节,曾经零散的荷塘变成标准化种植基地,连包装车间的阿姨们都学会了说“下单记得点关注有福利”。

夜色渐浓,胡琴结束了当天的直播。仓库里,印有“知音藕鲜森”字样的快递箱正在打包,即将发往全国各地。

本版撰文/余康庭 蔡梦娅 姜勇

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇