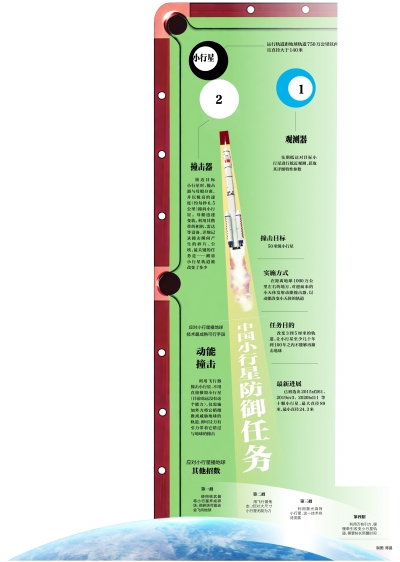

据悉,中国小行星撞击计划正式名称为小行星防御任务。其核心任务之一,是在不久的将来,通过发射一个组合航天器,对一颗近地小行星进行动能撞击,并随后对撞击效果进行近距离观测和评估。

吴伟仁介绍,这项任务拟采用“伴飞+撞击+伴飞”的任务模式,发射观测器和撞击器。观测器先期抵达对目标小行星进行抵近观测,获取其详细特性参数,然后撞击器对小行星实施高速撞击。撞击全过程将通过天地联合方式,采用近距离高速成像等技术,开展小行星轨道、形貌和溅射物变化观测,准确评估撞击效果。

“简单来说,就是主动撞一下,然后看看撞得怎么样。”中国科学院上海天文台光学天文技术研究室研究员唐正宏说,这个过程可以类比为一场精密的“太空台球”:先发射一个航天器(母船),它携带一个撞击器。在接近目标小行星时,撞击器与母船分离,并以极高的速度(约每秒6.5公里)撞向小行星。然后母船会迅速变轨,从安全距离飞越撞击现场,利用其携带的相机、雷达等设备,详细记录撞击瞬间产生的碎片、尘埃,最关键的任务是——测量小行星轨道被改变了多少。

有人担心,撞击小行星的碎片是否会掉落到地球?“不会的。小行星的碎片距离地球有千万公里远,且主要受太阳的万有引力影响,所以落到地球上的概率极低。”唐正宏说。

2022年9月27日,美国国家航空航天局利用轨道航天器(DART),对一颗近地小行星实施动能撞击,这是人类历史上首次尝试通过动能撞击改变小行星的运行轨道。我国将实施的小行星动能撞击验证,与美国方案有何不同?

“中国的任务可以看作是一次补充和升级。”唐正宏说,美国国家航空航天局的目标是一个双小行星系统,通过测量其轨道周期变化来评估撞击效果。而中国的目标是一颗单独的近地小行星,将直接测量其绕太阳公转轨道的变化,技术挑战不同。

另外,DART撞击过程中的各种表现依赖地面望远镜和与其伴飞的一颗小型立方星进行观测。中国则是由主航天器自身携带的功能强大的多个载荷进行近距离、长时间的精细观测,有望获得更详尽的撞击过程数据。

综合央视、《人民日报》、新华社、《文汇报》等报道

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇