■ 烟火里藏着百年生活史

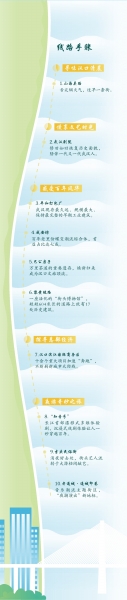

江岸的一天,得从清晨的早点说起。这条山海关路,可不是普通的小吃街——清代汉口开埠后,江边码头热闹非凡,工人、商人、挑夫都往这里凑,早点摊从那时就扎了根,一代代传到现在。

豆皮摊上,老板一勺绿豆浆浇在鏊子上,转得匀匀的,再铺上糯米、笋丁、肉丁,香气一下子就飘出来了。

武汉地方志里记载,当年码头工人凌晨扛完货,就揣着零钱来这里,一碗热干面配个面窝,蹲在路边呼噜噜吃,那是他们一天里最踏实的时刻。现在咱们吃的,不只是早点,是一代代老武汉人的生活记忆——这些冒着热气的烟火气,本就是普通人最实在的幸福。

■ 老建筑里长出新潮流

现在,年轻人来这里打卡、拍照,老街坊偶尔也来逛逛,说“没想到老商场还能这么新潮”。其实这就是江岸的聪明——不丢老底子,又跟得上时代,就像老房子里添了新家具,既亲切又新鲜。

从X118出来,咱们去武汉剧院,感受老剧场的新活力。这座剧院1951年就有了,当年是汉口最气派的剧场,梅兰芳先生来武汉演出时,这里可是座无虚席。后来修了好几次,舞台设备、灯光都换了新的,但门口的立柱、顶端的浮雕,都是半个世纪前的原版。

我20多岁第一次来这里看话剧,那时觉得剧场又大又华丽,只能远远看着舞台;现在演沉浸式剧场,演员就在身边互动,连呼吸都能感受到剧情的张力。

要说老建筑“重生”的典范,平和打包厂也必须算一个。1905年建成时,它是汉口最大的打包厂,专门给出口的棉花、茶叶打包,高屋顶、粗钢架,都是为了方便吊装箱子。后来工厂停用了,荒了好多年。2017年,江岸区启动保护性修缮及改造工程,老厂房就成了现在的创新街区。

过去的老滑道,当年用来运棉花的,现在成了装饰;以前的仓库,改成了艺术展厅。

老建筑不死,只是换了种方式陪着我们——就像阿德勒说的“过去的经历不重要,我们如何看待过去才重要”,这些老厂房,就是被我们看成了“活着的历史”。

■ 走在“露天博物馆”里

咸安坊这名字,听着就有老汉口的韵味。这片里份始建于1915年,建成后是汉口的“富人区”,住的都是商人、医生、大学教授,所以这门楼,砖雕、木窗都做得特别精细,连门牌号都是铜的。

现在这里开了潮牌店、艺术展,但里份的巷子、天井都没动,老砖老瓦还是当年的样子。走在这里像在时光里穿梭——前一秒还摸着百年前的砖雕,后一秒就进了卖新潮衣服的店,这种“时空交错”的感觉,特别奇妙。

我在咖啡馆坐了会儿,老板说这栋楼以前是个富商公馆,天井里还种过各种花草。现在天井里摆了几张桌子,阳光洒下来,喝着咖啡看着老巷子,突然觉得,历史不是书本上干巴巴的字,是能摸得着的砖墙、能晒得到的阳光,是藏在生活里的温度。

巴公房子是江岸的“网红老建筑”,1910年俄国商人盖的公寓楼,因为外墙是红色的,老武汉人都叫它“红房子”。2020年它拿了“柏林设计奖”,靠的就是“修旧如旧”——法式穹顶、木质楼梯,都是按当年的样子修的;里面改成了酒店和展览馆,但水管、电线都藏得好好的,不破坏老建筑的美感。

当年汉口开埠后,这儿附近都是老房子、洋行,巴公房子里住的也多是外国人;现在里面办“万里茶道”展览馆,展示武汉和欧洲、东南亚的贸易往来。从“被动开埠”到“主动开放”,江岸的百年变迁,都藏在这座红房子里了。

黎黄陂路被称为“武汉街头博物馆”,这条不到1公里的街,藏了17栋百年欧式建筑——俄国巡捕房、美国领事馆、德国银行的旧址都在这里。当年这里是洋行、领馆的聚集地,街上走的多是外国人;现在这些老建筑改成了咖啡馆、书店、画廊,年轻人坐在门口的长椅上聊天,倒比当年多了些烟火气。

老照片上,1920年的黎黄陂路,路上还是马车,建筑前挂着洋行的招牌;现在路上是汽车,建筑前挂着咖啡馆的招牌,可建筑本身一点儿没变。

坐在这儿写明信片,突然想起“当时只道是寻常”这句诗——很多事当下觉得普通,回头看才知道有多珍贵,就像这些老建筑,虽然很老,却是我们舍不得丢的“宝贝”。

■ 楼宇带来新的想像力

往长江边再走一段,就是江岸的“经济名片”——汉口滨江国际商务区。你很难想象,这片现在满是高楼的地方,以前是江边的码头、仓库,工人扛着货物在这儿上上下下。

长江左岸,泰康金融中心熠熠生辉,如一只“玻璃江豚”即将出水。“江豚”周围,滨江商务区一到五期,“总部森林”呼之欲出:将有11栋超200米的大楼拔地而起,16个项目正落地开发,总投资超1500亿元。

新开业的嘉佰汇商业街区,众多米其林餐厅等待着我们去品尝。

总部经济的脚步,在现代都会留下铿锵足印。

一边是百年前的人文活化,一边是一幢幢现代化的写字楼。现代产业的追逐,楼宇带来新的想像力。

一边是长江水静静流淌,一边是企业为保护长江而不懈的努力——这片土地的故事,从来没离开过“长江”这个根,从以前“靠江吃饭”的码头经济,到现在“护江发展”的生态经济,这既是进步,也是对这片土地的责任。

■ 体味汉口“夜精彩”

等到晚上,江岸才真正露出它的“浪漫”。这片汉口江滩,2001年以前还是各种码头、仓库、货栈;改造后成了武汉人最爱的夜游地,晚上来这里散步、看灯光秀的人,能从天黑待到深夜。

江上的“知音号”,仿照的是二十世纪三四十年代的长江邮轮,演员穿着旗袍、西装在船上表演,坐上去就像穿越回了老汉口的夜晚。我第一次坐“知音号”时,看着江面上的灯光,突然想起杜甫的诗“星垂平野阔,月涌大江流”——当年杜甫看到的是长江的壮阔,现在我们看到的,还有壮阔之外的繁华,这是时代留给江岸的礼物。

想感受更热闹的夜生活,就来吉庆街。这儿以前是普通民居,后来改成了“夜生活街区”,小酒馆、livehouse(现场音乐厅)、街头表演挤在一块儿。吉庆街三期——“通城印巷”门口,每天晚上都能排上百号人,年轻人等着进去听歌、跳舞;旁边的街头艺人弹唱着武汉方言的歌,老人们坐在路边听,倒也热闹。

现在的年轻人真幸福,能在百年老街区里,玩出这么多新花样。其实不管哪代人,对美好生活的向往都一样,只是江岸给了我们不同的表达方式。

逛了一天的江岸,从清晨的山海关路早点街,到深夜的江滩灯光秀;从百年前的平和打包厂、咸安坊,到现在的汉口滨江国际商务区。

江岸见过开埠后的繁华,见过老汉口的烟火,也见过新时代的发展,它像一位老人,带着过往的故事,又笑着迎接未来。

黑塞说“寻找自我是一段孤独的旅程”,可在江岸,这段旅程倒满是温暖——每一口热干面、每一栋老建筑、每一阵江风,都在帮你找回自己。如果你也想找个地方,既能吃好玩好,又能读懂历史、看清自己,就来江岸吧——这里的每一步,都是与过去的对话;每一眼,都是对当下的热爱。

◎ 阅读链接

· 延庆里

位于江岸区三阳路附近,建于1933年,主巷全长75米,如今已91岁“高龄”,是武汉市保存最完整的老里份之一。历经修缮更新,悄然蝶变为一处融合历史质感与当代美学的文化休闲目的地。传统石库门院落中入驻了独立书店、艺术工作室、咖啡烘焙馆和原创设计店,形成了“老空间、新内容”的有机生态。

· 解放公园

武汉市中心规模最大、历史最悠久的综合性城市公园,前身为六国洋商跑马场,1955年在武汉解放六周年之际正式建成开放。春日樱花如雪,夏日绿树成荫,秋日红叶似火,冬日银装素裹。中心湖波光粼粼,是划船观鸟的绝佳处;解放纪念碑高耸,诉说着城市的新生。儿童游乐区充满欢声笑语,植物园科普珍稀植物知识,还有诸多雕塑艺术装置点缀其中。这里是市民晨练、散步、摄影的首选地,也是游客感知武汉宜居气息的重要窗口。

· 武汉美术馆(汉口馆)

位于江岸区保华街2号,其前身是原金城银行大楼,是新古典主义建筑遗产与当代艺术碰撞的典范。其科林斯柱式、拱券门窗与恢宏穹顶保留了老汉口金融中心的辉煌印记,而内部空间经改造后成为符合国际标准的现代化展馆。这里是文艺爱好者的天堂,馆内以现当代油画、版画收藏为主。除展览外,馆方还推出公共教育工坊、艺术家对谈、夜间开放日等多元活动,使其成为跨越年龄与背景的文化聚集地。

素材来源:江岸区文化和旅游局

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇