□ 祝勇

我出生在东北沈阳,那里是十四年抗战开始的地方,我的家距离九一八事变爆发的北大营只有几公里。我从小就喜欢东北作家群的作品,迷恋他们苍凉、粗犷、壮阔的风格,感动于东北的冻土掩盖不住的血性与激情——舒群《没有祖国的孩子》是故乡沦丧者的悲歌;端木蕻良笔下的鴜鹭湖,抗日战士的身躯被泥沼吞没,成为抗战牺牲者最沉郁也最经典的文学意象;萧军《八月的乡村》正面书写了抗日游击战的艰苦卓绝,更令人热血沸腾。这些从苦难与血泊中走出的作家,犹如舒群在《老兵》中所写,“像大豆似的被撒在黑土地上,迟早会发芽”。作为这块黑土地上长出的一颗不起眼的豆子,我的笔端流淌出巨流河的水声,我的身上延续着前辈的精神基因,我的内心深处回荡着前辈们的召唤。

我虽是一个长期从事散文和非虚构写作的作家,但我始终渴望着能写出像萧红《生死场》、骆宾基《边陲线上》、端木蕻良《科尔沁的草原》那样具有文学张力更具有历史厚重感的小说。在抗战胜利八十周年的日子里,我不揣浅陋,出版了三卷本长篇小说《国宝》。这充其量是一部学习之作,但前辈们深沉的爱国情怀、直面苦难的勇气、不屈的抗争精神已经融进了我们的血脉,我试图以自己的方式向文学前辈们,也向这块土地上不屈的人们致敬。

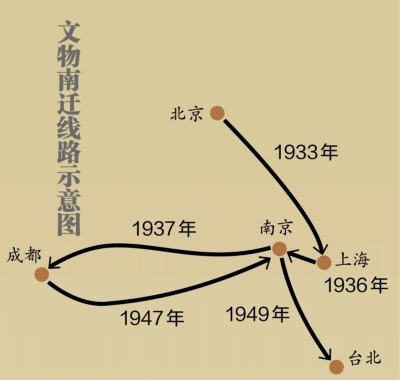

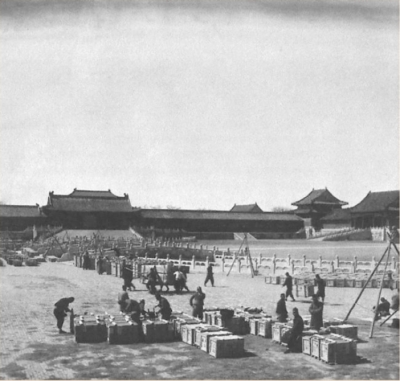

与以往诸多表现抗日战争的长篇小说不同,《国宝》选择了一个特殊的战场——抗战时期的故宫文物南迁。故宫博物院里收藏的历代珍贵文物不仅是我们民族几千年来积累下来的精美造物,体现着中华民族物质文明和精神文明的最高成就,也是我们民族集体记忆的物质载体,是连接全民族的精神纽带。关于文物南迁的意义,我在小说里设置了一段情节,讲述时任故宫博物院院长的马横岭(虚构的名字)请求第四集团军总司令、西安行营主任蒋鼎文调派军车支援,但蒋鼎文正率军与日军交战,每一名司机、每一辆军车,都决定着一个营、一个团,甚至一个师的生死存亡。二人为此发生激烈的争执,蒋鼎文说,马院长,这国要是没了,您这宝放哪儿去?马横岭说,蒋主任,这宝要是没了,这国,还是中国吗?

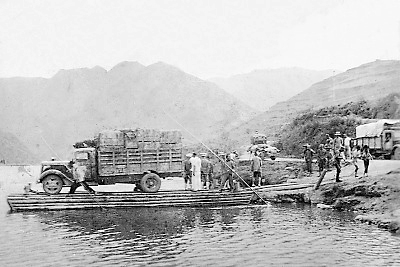

与战场上浴血奋战的抗日将士们比起来,护送文物南迁的故宫人只是一群手无寸铁的书生,不能上战场杀敌立功。但是在战火纷飞的危局中保护文物,保护文明的火种,保护我们自己的根,无疑是另一个战场。在这个战场上,同样需要以无私的精神、非凡的勇气去面对家破人亡,面对流血牺牲。试问哪一个经历了南迁的故宫人,没有经历妻离子散、家破人亡?就像《国宝》里的那文松,在1933年2月里的一个大雪之夜离开了家,临行前他许诺新婚不到一年的妻子,把这批文物运到南京,最多半个月就回来,没想到战争篡改了他们的路程,再回来时,已经是五十三年以后。还有吕医农,在文物西迁四川时,两个如花似玉的女儿患上很普通的疾病,却因缺医少药而先后死在父母怀里,战后护送文物返京时,这对夫妻只能带着两个女儿的骨灰罐儿回家。更不用说小说里的唐知微,在重庆大轰炸的危急形势下,为了把存放在安达森洋行的故宫文物尽早运出重庆,在晨光中寻找船只时不慎掉进舱底,头部着地,鲜血迸溅,为文物南迁献出了年轻的生命……与英勇杀敌的战士们比起来,为文化续命的故宫人同样是抗日英雄,以渊博的知识对抗敌人的野蛮,以非凡的意志抵抗敌人的武力,这些看似平凡的小人物,在静默无声中,宣示着英雄主义的强大内涵。

当然,《国宝》作为一部小说,要着力刻画出丰满的人物形象。钢铁不是在某一刻炼成的,我笔下的人物,也经历了从无助到抗争,从被动到主动的过程。文化青年那文松,只想在北平城把风花雪月的文人生活进行到底,没想到这个美好的梦想被日军的铁蹄声踏碎。他随众多故宫人一起踏上南迁的路程,在翻越秦岭时手指受伤,因耽误治疗只能截掉中指。他丢失的不只是一根中指,而是他写字画画的支点,更是他安身立命的依凭,他为此陷入深深的痛苦无法自拔,但是当他在医院看到武汉保卫战退下来的伤兵,那些满脸稚气的青年因为在战场上受伤而要锯腿摘眼,他又为民族的苦难而深感痛楚,为自己的软弱深感自责,因为个人的痛苦在民族的苦难面前实在不值一提。一场南迁,具体说是一场战争,不仅让他们经历了一场从未预想的人生,也经历了从未想象过的煎熬,经历了艰难的再生。“天地之大德曰生”,死亡越是惨烈,生存就越是可贵。就像马横岭院长来看望他时所说,死亡越是容易,我们越是要活下去。我们不能选择是死还是活,我们只能选择活,而且必须顽强地活着。因为活着才能抗争,活着才有希望,活着才能完成我们的使命。

《国宝》不仅聚焦于故宫人,怀着对中华文明的赤子之心,以顽强的意志完成了艰巨的历史使命,更描绘了更加复杂的人物群像,以体现国人在战争条件下的挣扎与抉择,试图在史诗般的背景下刻画幽微的人性,探讨文明与野蛮、永恒与毁灭、人性与尊严的深刻冲突,展现从国破家亡之痛到民族精神觉醒的全过程,从而昭示真正意义上的国宝,不只是我们民族数千年流传下来的珍贵文物,更是全体中国人在国难当头之际,在共产党领导下迸发出的不屈不挠的民族精神和强大力量。作家舒群说,祖国不是一个地理概念,是长在脊梁里的骨头。在疯狂的毁灭中,无数有骨气的中国人,为民族的生存,为文明的延续,上下求索,奋斗牺牲。作为故宫人,我希望我的《国宝》能够慰藉在南迁路上奉献牺牲的故宫前辈;作为写作者,我希望我粗粝的文字不会辱没抗战文学的英名。

————————

祝勇:作家,纪录片导演,艺术学博士,现任故宫博物院研究馆员、故宫文化传播研究所所长,主要作品有《故宫的古物之美》《故宫的古画之美》《故宫的书法风流》《在故宫寻找苏东坡》等,任《辛亥》《历史的拐点》《苏东坡》等多部大型纪录片总编剧,大型纪录片《天山脚下》总导演,获金鹰奖、星光奖等多种影视奖项。

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇