□ 陈仓

前往九江的路上,我一直仔细地琢磨着,在这里谈论生态文学,到底应该谈论什么呢?其实,我是第一次来九江,我和九江之间曾有一段感情,那段感情之所以回忆起来如此美好,因为那段感情是原生态的。

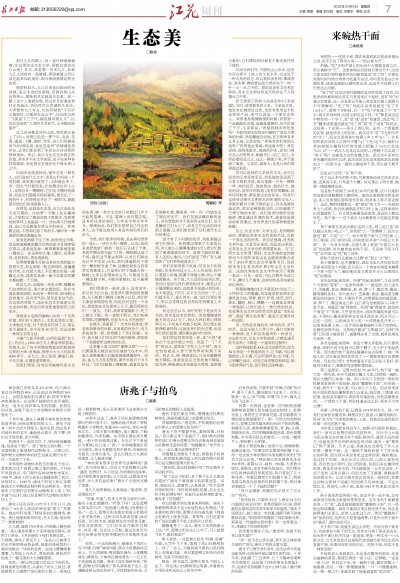

据资料显示,九江应该是田园诗的发祥地,是山水诗的发源地,田园诗和山水诗的核心,歌咏的其实就是生态美。我一踏上这片土地就发现,经过岁月的清洗和时光的淘汰,我依然可以背诵的几首诗,大多数和九江有关,比如苏轼的“不识庐山真面目,只缘身在此山中”,比如李白的“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”,比如白居易的“人间四月芳菲尽,山寺桃花始盛开”。

这几首诗都是写庐山的,等我真正登上了庐山,发现已经是一梦千年,鸟语、花香、溪流、飞瀑、绿树、芳草,诗人们所描述的“时时闻鸟语,处处是泉声”的情境依然存在,让我们体会到了生活在古诗词里的那种美妙。所以,我认为生态文学真正的价值,其实并不在文字表面,也不在各种各样的修辞,而是原生态地存在于绿水青山之中。

比如无论投宿何处,窗外总有一群鸟儿,它们没有什么文字,但是它们叫成一片的时候,我发现天就亮了,太阳就出来了,有一股生气扑面而来;比如漫步在庐山之上,发现总有一棵棵树,它们也不懂任何修辞,但是它们随着风轻轻摇晃,便长出了一树的叶子,有些树还开出了一树的花,就能感受到它们的美涤荡人心。

自然美,也就是生态美,在九江是处处可见可感的。比如第一天晚上住在濂溪区,大家吃完了晚饭去院子里散步,发现宽阔的草坪上亮晶晶一片。你如果不仔细辨别,会以为是散落在草丛中的钻石。我弯腰去捡,不想却打湿了我的手,顿时有一种破碎的清凉袭遍全身。

原来是刚刚下过了雨,虽然雨过天晴,但是密密麻麻的露水仍然依依不舍地停留在草尖,或者说是每一根草都紧紧地抱着一颗钻石。在这样的大地上漫步,是柔软的,是轻松的,更是清新的。

如果顺着露水反射出来的光亮抬起头看看天空,你会发现一轮毛茸茸的、湿漉漉的月亮,正在把大地上不忍离去的每一滴露水点亮,或者说是每一滴不忍离去的露水都抱着一个月亮。

再走几步,会遇到一块告示牌,提醒我们会有蛇出没,请大家注意防范。我并未因此感到恐惧,反而有一种好奇,因为蛇出没的地方,是有灵气的,甚至是有仙气的。在这样的背景下,谈论生态文学或者文学生态的时候,我会自然而然地想到自己的家乡。

我的家乡是陕西秦岭山中的一个自然村落,我们村子里的人,尤其是我的父辈,大多数是文盲,村子里没有任何工业,现在还不通班车,至今没有4G信号,完全过着一种原生态的生活。

不像“九派寻阳郡,分明似画图”的九江,有庐山,1500余位文人墨客争相登临;有修水,出了诗书双绝的黄庭坚和陈寅恪这样的大师;有西海,那里大大小小的岛有8000多个。在九江,名人故居、摩崖石刻、千年古街,可谓是星罗棋布。

而我们那里,没有任何能够代表文化的东西,唯一有点文化的只有最近几年才兴起的墓碑。不过,墓碑上没有墓志铭,没有标注身份地位,只有名字和生卒年月。即使如此,我们常去祭拜自己死去的亲人,也不管这些亲人有没有保佑我们的法力。

当然,我们更多的时候,是去拜自然界的一座山、一块石头和一棵树。比如,我的表弟把他家门前的一块巨石认成了干爹,我的外甥女把寺庙门口的一棵柏树认成了干妈,逢年过节要去祭拜,以求它们保佑自己平平安安;比如,我们普遍把村子里的一棵松树当成了神,这棵松树长在我家背后的悬崖上,它是我们村子里最大的一棵树,之所以活得如此之久,可能因为是一棵歪脖子树,不能当梁做柱,也不能劈柴烧火。

我们那里有一条河,很小,没有名字,所以长不出大鱼,但是我们喜欢到河里摸鱼,从石板底下摸到小鱼秧子以后,我们并不拿回家烧汤吃肉,而是在河边挖一个水坑,把鱼放在水坑里养上几天,最后再把它们一一放生。当时,我常常要饿肚子,吃了上顿无下顿。我一直想不明白,我们吃树皮草根,吃糠喝粥,但是为什么不吃鱼呢?

在修水,我重复了一次类似的游戏,那是夜游修河的时候,在迷离的夜色中,有几条鱼纵身一跃,竟然跳上了我们的船。也许,鱼儿被人们欢乐的气氛所感染,想体验一下划着船穿过修河的生活。

这多像人鱼之间的“濠梁之辩”——人们羡慕鱼儿能自由自在地游弋在水中,而鱼儿却羡慕着人们能悠闲地荡着轻舟。但是,鱼儿万万没有想到,离开水的日子并不好过。它们在船板上舞蹈着,或者说是苦苦地挣扎着,像星星一样一闪一闪地发出了银色的光芒。我们见到活蹦乱跳的鱼儿,首先想到的并不是如何去吃它们,也不是嫌弃它们太小了,而是它们生活的河水那么清澈,让我们体会到了它们离开水之后的难过。

因为有了小时候的经历,我赶紧提议将它们放生。我的提议得到了大家的认同,有人就小心翼翼地逮住它们,把它们放回了清清凌凌的河中。直到下船的时候,有人还担心地问:“它们游走了吧?”有人就回答:“它们欢快地游走了。”

我们老家那里不吃鱼,其实也不吃狗和蛇,后来我问过大人,大人告诉我,狗可以看到人的魂,蛇属于祥瑞之物,所以不能随便屠杀。至于鱼,大人没有说出所以然,我估计是因为我们那里的河水,都是从石头缝里憋出来的,这些鱼不知道从何而来,也不知道去了何方,反正冬天河水一干,它们就不见了,春天河水一涨,它们又冒出来了,所以总觉得这些自然的东西都是上天派来的。

我过去总以为,我们的村子是没有文化的,甚至是没有信仰的。但是慢慢地我就不再这么认为了,我认为我们拜山拜树拜石头,不吃鱼不吃蛇不吃狗,而且放生鱼敬畏蛇善待狗,这就是我们的生态观,也是我们的价值观,通俗地说就叫作信仰。

我们的信仰和审美一样,是“天然”地存在于生态环境之中的。我查了一下“天然”的定义,意思是“不经人力干预”,而文化恰恰就是人类干预世界所积累下来的。我认为,神、佛或者仙,只会在僻静的地方降临,或者说是在天然的地方降临,因为神、佛或者仙本身就是天然的,是带着天意的,它们降临的时候是不能受到任何干扰的。

正因为我们村,方圆的山山水水,还有生活在那片土地上的父老乡亲,完全处于一种天然的状态,所以看似没有神、佛或者仙,其实神、佛或者仙是天然存在于一枝一叶一山一水之中的。看似是没有文化和信仰的,其实文化和信仰是天然存在于人间烟火之中的。

我又想到了我的小说成名作《父亲进城》,当时,我带着我的父亲。父亲是文盲,他没有在城里过过夜,也没有使用过手机这样的产品,他可以说是一个原生态的人。我带他参观博物馆的时候,我看到一个金碗就告诉他,金碗是唐朝的,如今价值三千万,父亲却说:“再值钱能用来吃饭吗?不能用来吃饭那还叫碗吗?”登东方明珠的时候,我炫耀地告诉他,东方明珠有多么多么高,父亲却说:“再高有我们家的山高吗?”我带他去看海,我说海大吧?我告诉他,他的洗脸水,他流的泪水,还有门前无名小河里的水,顺着丹江、汉江、长江,当然还要经过九江,这么一路流下来,终于流到了海里。父亲说,海再大,也是从我们那里流过来的。

你可以说我的父亲没有文化,也可以说我的父亲没有见识,但是他的话还原了万事万物的本质,因为他像一只鸟一棵树一样,他的经历、他的想法、他的目光、他说的话,没有任何改造,没有任何雕琢,没有任何粉饰,都是原生态的存在。而我们这些受过现代文明洗礼的所谓的文化人,多数时候对万事万物的定义,其实是被改造过的,甚至是被扭曲过的,已经偏离了万事万物的本质。我们很多时候所用的修辞,都是通过所谓的技术,或者说是固有的审美理论,对世界进行的某种程度的曲解。

总之,生态文学、文学生态,是相辅相成的,需要运用原生态的表现手法,反映一个原生态的世界。我总是强调,优秀的文学作品,不是写出来的,而是活出来的,尤其是生态文学创作更需要如此。在“江西生态文学周”期间,生态环境部宣传教育司与中国作家协会社会联络部联合发布了2024年度生态文学推荐书目,包括阿来的《去有风的旷野》等生态文学作品。这些优秀的生态文学作家为了观察一条河一只鸟一朵花,可以在野外生活几个月,蹲守几个通宵,这样的作品其实就是活出来的。

明朝陈继儒在《太平清话》中列出了二十四种文人的雅趣,其实就是和自然生态通灵的方法:焚香、候月、听雨、浇花、经行、晏坐、翻经、看山、喂鹤……这都是在营造一种氛围,让我们进入一种自然的状态。我觉得生态文学创作的写作就是“本色出演”,就是“原生态呈现”,就是正在通灵的一种过程。

灵,当然是灵魂的灵,神灵的灵,灵气的灵。这是天地人三界之中,通行无阻的一种物质,是人和自然通用的一种语言。生态和文学,生态文学和读者,不都是通灵的关系吗?不都是一个通灵的过程吗?

这样的体验是AI永远无法替代的,因为AI生来是一个残疾的孩子,它不瞎,可以看到颜色;它不聋,可以听到声音;它不哑,可以用嘴巴说话。但是它没有嗅觉和味觉,闻不到世界的气息,尝不到生活的味道。

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇