当艺术走出殿堂,融入街巷的烟火日常,一场城市美学的生动实践在江城悄然生长。2025武汉艺术生活季以“年轻、在场、连接”为脉络,以“文艺×城市”为理念,推动文艺向下扎根、向广融合。这不仅是一场跨越边界的艺术融合实验,更促进了艺术与城市深度联结、艺术家与创作深度融合,助力提升英雄城市的“人文品格”。万千诗意在此破土而出,正重新诠释着这座英雄之城的精神内蕴。

——题记

————————

秋日的武汉,艺术以润物无声的姿态浸润城市肌理:汉口历史风貌区的街头巷尾,年轻人沉浸式体验创意戏剧;平和坊广场,被百年建筑包围的艺术空间里,一场融合了户外艺术市集、文学对谈、艺术投影秀的“艺术生活漫游计划”吸引着不同年龄层的观众;西北湖广场的夜色里,本土音乐人演绎的城市旋律随水波荡漾开来……这座长江畔的城市,正以武汉艺术生活季为载体,在推动高质量发展中争作示范,奋力书写现代化大武汉建设的精彩文艺篇章。

由中共武汉市委宣传部指导,武汉市文学艺术界联合会主办的“武汉·有艺思”2025武汉艺术生活季自10月18日启动以来,凭借多元且贴近生活的艺术活动,持续吸引市民游客深度参与。湖北省作家协会主席、武汉市文联主席李修文对此深有感触:“武汉是一个有深厚精神内蕴的城市,有非常当下的、及时的、能够和这个世界相呼应的生活和文化场景。”

■ 场景革新 让艺术融入城市肌理

当艺术走出封闭的场馆,走进街头巷尾、历史建筑与市井烟火中,城市便成了最鲜活的“文艺现场”。武汉艺术生活季以场景革新为核心,推动艺术融入城市肌理,成为市民触手可及的生活日常。

10月19日,“00后”游客张悦欣赏了街头戏剧,又到户外艺术市集与艺术家面对面交流,还聆听了一场文学艺术沙龙:“以前觉得艺术遥不可及,现在逛着街就把艺术‘玩’懂了,每一步漫游都是艺术与生活的碰撞。”武汉艺术生活季打破传统艺术边界,实现艺术从“场馆内”到“城市中”的跨越,通过戏剧、音乐、影像、书法等多元艺术形式,让武汉的城市文化活力在场景革新中全面迸发。

10月18日至23日,“爱丁堡前沿剧展”36场优质剧目在街头与市民游客“零门槛”邂逅。大偶巡游《神奇动物派对》携发光的火烈鸟和小狐狸“现身”现代都市;光影偶戏《寻狗记》在平和打包厂旧址用复古幻灯机演绎太空漫游故事。“当戏剧走出封闭剧场,融入街头巷尾的烟火气,艺术与生活的边界便自然消融。”著名戏剧节制作人袁鸿说。

音乐与文学、影像艺术同步点亮城市空间。10月26日晚,“大城之音 乐见江城”武汉音乐地图城市音乐会在西北湖广场开唱。万莉、梁译元、朱雅琼等本土音乐人接连登场,演绎15首“武汉音乐地图”近三年来征集评选出的优秀原创歌曲,以“一区一曲,一地一歌”的形式,在夜色里铺展开一幅鲜活的“城市音乐画卷”。在平和打包厂旧址举办的“武汉艺术生活诗乐现场”,集结余笑忠、张执浩、冯大亚等本土诗人与音乐人,将城市的风景、历史、人文融入字里行间和旋律,以诗歌与音乐跨界呈现可听可感的艺术体验,抒发城市“汉声”。“在百年老厂里听武汉诗人读武汉的诗,这种沉浸式体验让我重新认识了城市的诗意。”观众的感慨印证了融合艺术的感染力。菱角湖畔的武汉中心书城内,第十二届聚焦大武汉摄影作品展以“WOO! 汉・漫溯与时光的城事”为主题,通过影像叙事定格大武汉的城市记忆与时代风貌。

书法艺术则以在地化表达融入市井,让城市的集体记忆在笔墨间沉淀。“灵醒——张少华武汉大字方言展”将“灵醒”“蒜鸟”“过早”“搭白算数”等武汉地区常用的方言俗语书写成独特的视觉符号,64幅方言书法大字作品展示于武汉市文联艺术空间。李修文评价该展“既填补了武汉方言在笔墨意象上的书写空白,也探索了武汉城市形象的多样化艺术表达,让城市集体记忆通过书法成为共性情感纽带”。

■ 生态构建 多元协同激活文艺活力

2025武汉艺术生活季以“武汉·有艺思”为核心,通过构建“内容多元覆盖+名家大众协同+市、区政企联动”的文艺生态体系,将60余场跨门类艺术活动转化为全民可参与、可共创的新体验,以多元协同之力激活城市文艺活力。

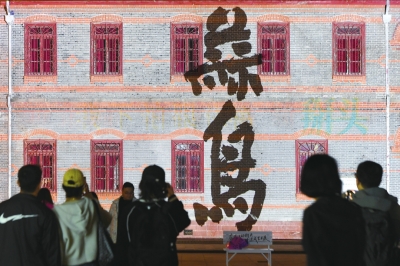

平和坊建筑砖墙借助AIGC技术化作巨型幕布,老武汉黑白影像经科技上色动态演绎,长江波涛、方言书法等元素随投影流转,为夜间城市注入艺术活力。AI互动邮局更吸引观众喊出自己的声音,留下对艺术的独特感悟。多样的体验让游客直呼:“这是一场文艺奇遇,拍得过瘾、看不过来!”据了解,此次艺术生活季既推出了《武汉·有艺思》互联网访谈节目直播对话书法、戏剧、非遗领域艺术家;也有周慧、辽京、田飞等文艺创作者在系列文化艺术沙龙中与读者深度交流;还有“爱丁堡前沿剧展”戏剧分享会及大偶巡游、微生物童话剧场等新颖互动形式,横跨戏剧、文学、美术等多元板块的高质量艺术活动让市民的体验愈发立体丰盈。

“名家引领+大众参与”是本次艺术生活季又一鲜明特点。“灵醒——张少华武汉方言书法作品展”开幕当天同步推出“广域融合:武汉方言与城市书法的路径探索”学术座谈——湖北省书法家协会名誉主席徐本一,湖北省文联副主席、湖北省书协主席孟庆星,湖北省书协学术委员会副主任、武汉书协主席团委员姚洪磊等业内权威专家展开深度对话,为书法艺术的当代转化与地域传播注入学术动能。艺术生活季期间,武汉美术家协会、书法家协会、摄影家协会、民间文艺家协会等各协会的艺术名家亲临街头市集,与市民共创作品。户外艺术市集30余个市集摊位中,近半数由“95后”、“00后”创作者主导,青年创作者与高校艺术生代表,用非遗手作、创意手绘展开艺术生活化探索。武汉画院“95后”专业画家吴智怡和同伴带来的非遗宋锦文创、美术套色印章,更让年轻人轻松走进艺术,在盖印武汉特色原创美术图案时感叹:“原来绘画也能玩着创作。”还有“书法·字在江湖”“摄影·时光切片”等艺术包装城市活动,本土艺术家现场以互动形式拉近与市民的距离,推动普通市民从观赏者转变为参与者甚至创作者。

为提升艺术活动的覆盖面与影响力,艺术生活季创新探索“市区联动、政企协同”模式,实现资源高效整合与利用。其中,书法、音乐、戏剧等艺术门类活动统筹市、区资源,并获得企业支持,形成“政府搭台、企业助力、艺术唱戏”的合作格局。“艺术生活戏剧周”通过“国际视野引入”策略,引进优质戏剧资源,既提升了城市文艺形象,又实现专业策展与城市场景的深度适配,让艺术资源在多元协同中高效流动,进一步完善了城市文艺生态链条。

自活动启动以来,武汉艺术生活季“出圈出彩”。截至目前,全国300多家媒体对活动进行报道,新华网、中国日报、中国青年报等中央媒体纷纷聚焦,传递武汉文艺新活力。在社交平台上,相关话题总讨论量突破1亿,成为现象级文化事件。

■ 价值升维 文艺赋能城市高质量发展

武汉文脉绵长、艺韵悠扬。从古琴台“高山流水遇知音”的千古佳话,到黄鹤楼诗篇传诵千年的文化积淀,再到新时代精品力作频出彰显的文化担当,文艺始终是这座城市最动人的底色。此次艺术生活季更以“文艺+”多元实践为文脉传承注入新活力:通过落地“文艺+创作”“文艺+文旅”“文艺+科技”“文艺+生活”“文艺+创造”五大方向,既塑造城市文化品格、拉动文旅消费,又以科技赋能传播、用亲民形式链接生活,更凝聚创作力量催生文化价值。

“武汉艺术生活漫游计划”“艺术生活戏剧周”“灵醒——张少华武汉方言书法作品展”等系列活动对城市文脉、历史渊源和发展根基进行深度挖掘与紧密关联。通过艺术语言传承城市记忆,让“戏码头”文化在街头戏剧中焕发新活力,“汉上书韵”借助张少华武汉大字方言书法作品得以传播推广,更凝聚起青年创作者的文化自觉,赋予英雄城市更鲜活的文化辨识度。

与此同时,系列艺术活动成为城市文旅新名片。自由艺术家杨芾为艺术生活季创作的“Me.U”兔艺术装置以流畅线条模拟武汉的江河脉络与湖泊涟漪,成为平和坊广场打卡热门。“武汉艺术生活诗乐现场”、文化艺术沙龙等活动吸引大家深度参与,外地游客直言“街头偶遇艺术是独特的城市体验。”艺术与历史建筑的融合,让咸安坊、平和打包厂等成为承载人文内涵的新地标。更有游客专门为市集里的非遗手作、艺术文创而来,沉浸式感受江城烟火与文艺气息。“带着‘艺术漫游护照’打卡盖章,像解锁城市艺术盲盒!”10月25日午后,平和坊广场,大学生邱妍举着盖满印章的“护照”拍照。自艺术生活季启幕以来,这片充满老武汉风情的街区,凭借“武汉艺术生活漫游计划”,俨然成为年轻人的“艺术游乐场”。从创意市集到艺术画展,从AI互动到City Walk漫游,让青年用熟悉的方式打破艺术参与壁垒。像邱妍一样的众多市民游客边逛展、边盖章、边购物,形成“艺术+文旅”的消费新场景。这种“以艺促旅、以旅兴艺”的实践,为武汉打造建设世界知名文化旅游目的地注入文化内核。

据了解,武汉艺术生活季构建了“文艺创作—城市空间—大众生活”融合范式,既让艺术扎根城市土壤,又让市民在参与中收获精神滋养,更推动城市宜居品质与文艺繁荣形成良性循环,为城市发展注入全新动能。武汉的街头氛围与历史建筑,为艺术家提供着源源不断的灵感。环境舞蹈《被土掩埋的菠萝蜜》以咸安坊街区为背景完成武汉首演,舞者王天天称武汉历史建筑极具魅力,创作团队从中找到了创作方向,打造了“武汉版本”。融合性表演艺术《蜗牛邮局》结合手语、肢体、音乐和画面描述等无障碍艺术形式创造一个融合性的场域,团队在10月19日下午的一场演出中,收获10余封市民来信。“我走过59座城市,却从来没有给自己写过信,刚好遇到这个活动,很有缘分。”观众心怡(化名)在台上分享,“我就像戏剧里的蜗牛,正在慢慢从事我热爱的事情。我给自己写下这封信,提醒自己多记录生活慢下来的瞬间。”

在长江与汉水激荡奔腾的交汇处,于百湖竞秀的江城大地上,2025武汉艺术生活季不仅是一场艺术盛宴,其实践更为城市发展提供了“文艺赋能”的鲜活样本。

统筹:王浩

撰稿:叶飞艳 张恒

图片:长江日报区势影像中心

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇