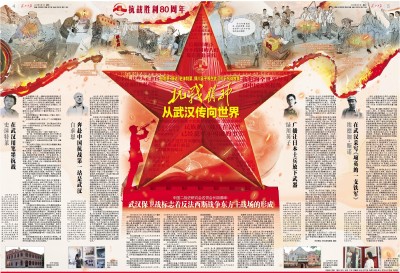

位于江岸区鄱阳街的史沫特莱旧居。

1938年至1939年间,美国作家、记者艾格尼丝·史沫特莱身穿军装,深入安徽泾县云岭新四军军部,并随新四军部队辗转于皖南崇山峻岭之间,用笔和镜头记录下这支“敌后铁军”的抗战实况。史沫特莱秉持客观公正的态度,不带偏见地报道中国,将中国红色革命的真实面貌展现在世人面前。

1951年5月,在她逝世一周年之际,她的骨灰被安葬于北京八宝山烈士公墓。墓前竖立着一块大理石墓碑,朱德亲笔题写“中国人民之友,美国革命作家史沫特莱女士之墓”。

————————

汉口鄱阳街32号,一幢砖木结构的两层楼房,这里是美国作家、记者艾格尼丝·史沫特莱旧居(鲁兹故居)。1938年1月9日,史沫特莱以英国记者的身份来到武汉,在武汉10个月的生活让她毕生难忘。她在后来写给友人的信中说:“我有点迷恋汉口的魅力。在我这十年生涯中,它是美好的地方。”

当年的一篇报道记录了史沫特莱在汉口沿江大道的江汉关前与受伤的三个重伤员的对话。

史沫特莱看到三个重伤员躺在人行道上,其中一个脸色苍白,昏迷不醒。

史沫特莱上前问道:“他怎么了?你们需要帮助吗。”

一个络腮胡子的老兵回答:“我们是在向日军发动的一次进攻中受伤的,这个弟兄的伤口已经化脓,急于寻找医院。”

“前线没有医疗队吗?”

“没有,啥也没有,我们一‘挂彩’就撤下来了。”

“等一等,”史沫特莱叫来黄包车,预付了车费,在笔记本上匆匆写上几句英文,撕下来交给老兵说:“到铁路医院去,把这个交给他们,你们会得到治疗的。”

黄包车拉动了,那老兵急忙回头问道:“先生,您真好,您贵姓?”

“我们会再次见面的,祝你们早日恢复健康,勇敢的士兵!”她激动地挥着手。

初到武汉时,中国伤兵之惨状让她动容,史沫特莱发出的第一批新闻稿件,报道中国伤兵的悲惨命运。她写道:“百分之二十的伤员患有肺结核、脚气或痢疾,因疟疾致死者为数累累。手术台是块木板,上面铺着未漂过的白布,药和外科器械均供应不足,有时甚至一无所有”。这些报道传播到全世界,博得了各国人民的广泛同情,许多人捐献药品和财物,援助中国抗日受伤的战士们。

史沫特莱在《中国的战歌》第五章《武汉最后的日子》中写道:“有的团里士兵在进攻期间‘打摆子’发冷发热,挣扎起来又拼命杀敌。有的电话员接线‘摇机’时病倒,致使电话线发生故障。”她用“挣扎”“拼命厮杀”来形容中国战士拼命抗争的精神。她把电话员接线用尽最后一丝力气“摇机”的场景写得栩栩如生,具有强烈的感染力。

在武汉,史沫特莱还完成了她关于中国的第三部著作《中国在反击》。她在文章中写道:“共产党人和国民党员,各种各样的大学生,信仰和观点各不相同的人们,都在奔赴前线,他们将在抗日军队的某个部门找到自己的岗位。民族统一战线在这里已经是牢不可破的事实。”史沫特莱在记录一支民兵队伍时,描述道:“他们在极其艰苦的情况下继续战斗,光着脚板,或是鞋子已经破得不成样子。他们每天只吃一顿饭,有时简直什么也吃不上,他们没有过冬的棉衣,仍然穿着夏天的单衣。”这些文字都用具体的事件和细节奋笔记录着中国军民抗击日本侵略者的艰辛历程。

95岁高龄的中南财经政法大学毛磊教授曾提出“武汉抗战”学术概念,填补抗日战争史的研究空白。近日,毛磊教授接受记者采访时指出:“史沫特莱为什么要把武汉抗战向全世界做深入、详细的报道?最根本的原因是武汉抗战不仅是全国抗战的中心,而且也是1938年全世界反法西斯战争的中心。如果不是全世界反法西斯战争的中心,史沫特莱也不会来武汉。在武汉,她撰写文章,为中国红十字会募集医疗物资,促成白求恩医疗队来华,并亲自护送药品至新四军根据地。”他强调:“我们为何在研究抗战精神?是因为抗战精神是研究抗战的根基。武汉保卫战时期,西方友人的众多报道中都有片段能体现中国人民不畏强暴、血战到底的英雄气概和百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。抗战精神激励着年轻一代铭记历史,为国家发展奋斗。”

史沫特莱离开武汉前夕,再次拜访了周恩来。周恩来对她说:“您对中国革命的支援,是在我们最困难的时候,唯其如此,我们永远难忘。”