□ [日]东浩纪

假设你现在是一名中学生,想考上东京大学。为此,最有效的就是进入考取东京大学人数最多的高中。也就是说,要将自己置身于考上东京大学概率最高的环境之中。

一旦身在名校高中,就只要做好周围人做的事情就可以了。这也是我个人的经验。

与富翁交往,自然会知道怎么做才能赚钱;与创作者交往,自然会知道怎么做才能创作。人基本上属于这类生物。我们都是被环境所限定的,并不存在什么“独一无二的个人”。我们所思考的、所能想到的、所希求的事情,大致都可以从环境中预测出来。你,只不过是一个能从你身处的环境中预测出来的参数的集合体。

而且,很多人只有当“自己追求之事”与“从环境中预测出的自己要追求之事”一致时,才会平静而没有压力地生活。

但即便如此,很多人还是希望能把这仅有一次的人生活成独一无二的样子。人生若仅仅只是从环境统计中预测出来的,应该会觉得很厌烦吧。

这才是让人痛苦的最大矛盾所在。从外部看,我们每个人都只不过是环境的产物,而从内部看,每个人却都觉得自己是“独一无二的”。从哲学上来说,这就是“主观”与“客观”,或“存在”与“结构”的问题。

想要跨越这种矛盾,有效的方法只有一个,那就是有意识地变换环境,去赌变换环境之后自身变化的可能性。用自己的意志去破坏自己身处的环境;主动打破自己与环境的协调性,在环境所期待的自我之中,定期混入噪音。

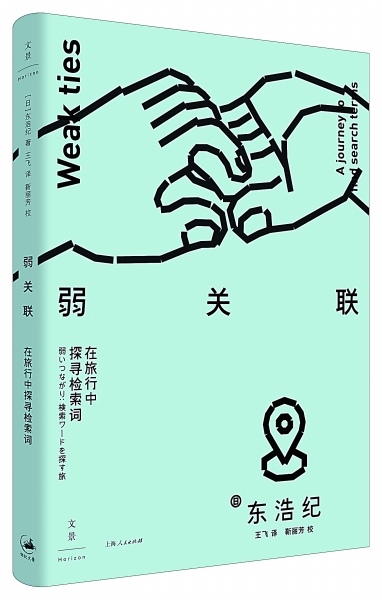

20世纪70年代,美国社会学家马克·格兰诺维特提出了“弱纽带”(Weak Tie)这一著名的概念。格兰诺维特以近300名当时居住在波士顿郊外的男性白领为对象,进行了一项调查。结果显示,其中很多人是利用人与人之间的连接找到工作的。而且,对工作满意度高的,不是那些靠职场领导或亲戚介绍找到工作的人,而是以“偶然在派对上认识”的“弱纽带”为契机而跳槽的人。比起深度人际关系,浅层人际关系更能使人抓住成功的机会。

乍一看,这似乎令人诧异。假如你现在正在考虑找工作,你的好友和同事不仅知道你的现状,也了解你的性格和能力,他们只会给你介绍你可能会去的公司。而“偶然在派对上认识的人”却对你一无所知,他们有可能给你介绍你完全未知的公司。这里虽然可能存在一些严重的误解,但也有可能让你发现连自己都不知道的适应能力。

在思考社会动态方面,这种“弱纽带”是一个非常重要的概念,在最前沿的网络理论中经常被引用。

为了充实人生,“强纽带”与“弱纽带”这两个方面都是必要的。为了深入现在的你,强纽带是有必要的。但仅仅这样的话,你就会一直被环境牵制着,变成一台只会对输入的内容进行输出的机器。为了跨越它而让你的人生成为独一无二的,弱纽带是不可或缺的。

“弱纽带”充满了噪音,这种噪音正是一种机会。但是,网络却正在不断地开发消除这种噪音的技术。在如今的网络上,很难出现“在派对上偶然与人比邻而坐,就在一边觉得厌烦一边聊天的过程中,那些人却给自己介绍了某人”这样的状况了,因为一旦有一方觉得厌烦,就可以立即拉黑或静音。

那么,我们应该去哪里寻找“弱纽带”和偶然的相遇呢?

是现实。是身体的移动,是旅行。

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇