□ 长江日报记者马梦娅

6月6日至8月中旬,“家国信史——长江中游简牍文物展”在武汉大学万林艺术博物馆开展。现场展出“九九表”“中华第一长文觚”“秦二世元年诏书”“十二年质日”等各类重要简牍文物220余枚,其他相关文物20余件(套),是长江中游简牍文物首次集中展示。

中国古代在纸张普遍使用之前,简牍是主要的书写载体。就考古所见,简牍主要流行在战国、秦汉以至魏晋时期。我国发现的简牍主要集中在湖南、甘肃、湖北等地,长江中游是简牍出土最为密集的地区。

《读+》专访“家国信史——长江中游简牍文物展”策展参与人、武汉大学简帛研究中心副教授鲁家亮。如何破译这些“天书”般的简牍文字?长江简牍里又藏着怎样的“家国密码”?鲁家亮通过解读简牍背后的故事与学术价值,让读者了解“冷门”绝学如何生动丰富人们对历史的认知。

■ “冷门绝学”吸引热情观众

近日,《读+》记者两次前往武汉大学万林艺术博物馆,探访“家国信史——长江中游简牍文物展”。

第一次探访是在6月下旬的一个周末,记者看到来观展的人络绎不绝,展馆门口排起了长队,有对历史人文感兴趣的本地市民,有外地来汉的游客,不少人是带着孩子来此研学。

简牍的品鉴与其他观赏性强的文物展品不同,它需要更多的背景知识作为铺垫,才能透过简牍,“倾听”古人与我们的对话。在展览现场,义务讲解员身边围了好几层人群,跟随着讲解员,参观者认真听,不时拍照、用心做笔记。在现场,市民陈先生告诉记者:“我拍了照片回去细细看,有的可能要查阅资料帮助理解。”带着读初二的女儿来参观展览的邹女士说:“这是一次很好的机会,让孩子学习简牍文化,看看古人最真实的记录。女儿很兴奋,有些史书里记载的人物和事件让她印象深刻,今天在这里看到了原始依据。”展厅尽头的互动区,人们纷纷提笔在仿制的竹简上写字,有祝愿也有感慨。其中一枚竹片上写着:穿越千年,心中有梦。

记者第二次探访是在7月初,与武汉大学简帛研究中心副教授鲁家亮约见于此,鲁老师带记者细致参观,一一讲解展品背后的故事。他表示,越来越多的人开始走近简牍,品读历史,“这是值得欣喜的事”。

一直以来,简牍研究被称作“冷门绝学”,想要走进简牍的世界,既要能辨认那些在岁月里模糊的古文字,又要通晓古代的典章制度、社会百态,这些内容涉及文字学、文献学、历史学……专家学者们研究时,一个字的辨认、一枚简的缀合可能要耗上数月,一篇完整的研究成果正式发表往往要等上数年。而当这些成果问世时,又常因太过专业,难以被大众知晓。

写在竹简上的政令,曾决定过一方百姓的生计;那些木牍上的私信,藏着古人的思念与牵挂。

当更多的研究者向人们解读“密码”,当更多的人愿意放慢脚步,聆听简牍的低语,就有可能领悟“冷门绝学”里鲜活的信息。每一片简牍,都像历史发来的信笺——邀请我们穿过竹与木,聆听数千年前的时代声音。

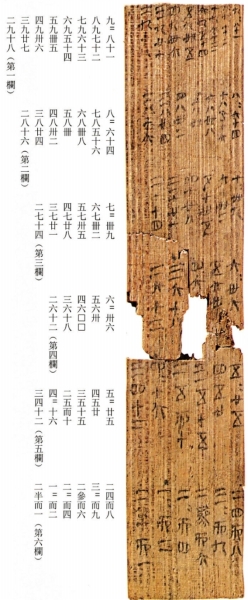

■ 老祖宗的“九九表”比西方早了600多年

“一九得九,二九十八……”周末的展馆内,里耶秦简“九九表”木牍旁围绕的家长和孩子最多。他们惊喜地发现,每个中国孩子从小背诵的九九乘法口诀表,原来早在秦朝时就是启蒙学习的重要资料。不过,老祖宗留下来的“九九表”似乎与今天的有点不一样。早期乘法口诀以“九九八十一”开头,而非如今的“一一得一”。

记者看到,木牍上的顺序从“九九八十一”开始,到“二半而一”结束。“二半而一”即二的一半等于一,暗含了分数的理念。

这枚“九九表”木牍出土自里耶古城遗址,该遗址位于湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县的里耶镇,曾是秦朝洞庭郡迁陵县的县治所在。2002年,考古工作人员从一口水井里发掘出了三万八千余枚秦简,内容丰富,涉及户籍管理、土地开垦、赋税征收、作徒劳作等当时社会生活的各个方面。其中的“九九表”木牍,当是秦人开展数学学习的直接证据。据央视《简牍探中华》节目报道,《韩诗外传》中记载了齐桓公招贤纳士,礼敬能背九九乘法口诀之人的故事。里耶秦简博物馆镇馆之宝之一,编号12-2130+12-2131+16-1335号简上记录的乘法口诀表是我国目前发现的最早最完整的实物,比西方的九九乘法口诀表早600多年。

记者注意到,现场还展示了一道来自岳麓书院藏秦简的算题,题名作《妇织》,这也成了参观者们热议的焦点,该算题释文如下:有妇三人,长者一日织五十尺,中者二日织五十尺,少者三日织五十尺,今威有功五十尺,问各受几何?曰:长者受廿七尺十一分尺三,中者受十三尺十一分尺七,少者受九尺十一分尺一。

这道题激发出参观者的计算热情,大家纷纷拿出纸笔、手机开始演算,人们还会互相对答案,场面有趣又热闹。

据了解,记录这类算题的竹简还有两百多枚,它们合在一起,组成一本秦代的数学教科书《数》。《数》是中国数学史上的重要著作,比我们熟知的汉代《九章算术》还要古老。

■ 胡亥篡位也许有“反转”

现场,来自湖南益阳兔子山9号井的“秦二世元年诏书”,引发观众对胡亥是否篡位的思考。

秦王朝的暴亡及其原因,自汉代以来就是一个引人关注的历史话题。其中,秦始皇在东巡途中病死沙丘之后,胡亥在赵高的主导之下通过篡改秦始皇的遗诏而得以登基成为皇帝,史称“秦二世”,其得位不正是导致秦朝“二世而亡”的重要因素之一——这样的说法,在《史记》的《秦始皇本纪》《李斯列传》中有翔实的记载,并且构成了一个完整的“证据链”。据此,秦二世的即位是政治阴谋的产物、不具备“合法性”,是读史者耳熟能详的历史定论。

湖南益阳兔子山遗址9号古井出土的简牍中,有一枚木牍名为“秦二世元年诏书”,这份诏书颁布于秦二世胡亥继位后第一年的第一个月。文告中记有“朕奉遗诏”,强调秦二世继位的合法性。诏书还写道,胡亥下令解除故罪,对百姓及基层官吏予以惠待,宽抚四海——这些安抚百姓的政策与《史记》等描述秦二世昏庸统治的印象大相径庭,令人不禁重新审视这位末世帝王的历史形象。

鲁家亮表示,作为第一手的出土文献材料,简牍一定程度上弥补了传世文献中的部分缺失。

出土简牍记载的内容与传统史书差异,也为我们带来了别样的历史书写。

■ 秦朝就有与“长安的荔枝”相似的故事

里耶秦简中有十数条简文的记载与“捕鸟求羽”相关,牵出了一段关于“羽赋”的独特过往。

秦朝建立后,构建起了一套复杂且系统的赋税体系。里耶秦简所反映的正是秦朝县级行政单位——迁陵县的诸多事务,其中就包括赋税征收。在当时,赋税种类繁多,除了常见的田租、户赋等,还有一些因地制宜的特殊税种,“羽赋”便是其中之一。

秦朝政府为何要征收“羽赋”呢?从用途上推测,这些羽毛的主要作用之一是制作箭羽。据史书记载,秦惠王兼并巴中后,当地民户每年需献鸡羽30鍭(hóu)。里耶秦简也表明,当地政府设有专门机构,将收来的羽毛制成箭,然后逐级上交。在冷兵器时代,箭矢是重要的远程杀伤武器,稳定的羽毛供给对于保障军备至关重要。

除获取羽毛外,也有捕捉活鸟向上贡献的记录。展出的8-1562号牍记录了一幅充满画面感的场景:迁陵县一名尉吏接到送一只雌性眀渠鸟的差事时,那份不情愿几乎要从木牍上溢出来——他偷偷削去文书里自己的名字,企图把这烫手山芋推给同僚,可同僚也深谙其中苦楚,不肯接受,因此受到尉吏的责骂。更甚者,尉吏还将怒火进一步转移到上司身上。上司最终将事情的经过详细记录,并上报县廷,请求对这名尉吏进行惩罚。

这桩发生在两千多年前酉水渡头边的纷争,读来竟与当下热传的《长安的荔枝》有着奇妙的呼应。就像李善德为了一骑红尘的荔枝在岭南与长安间疲于奔命,这名尉吏与同僚面对看似寻常的送鸟任务,也藏着难以言说的苦衷:或许是山路崎岖难行,或许是时限紧迫如燃眉,又或许是稍有差池便会招致重罚。

里耶秦简用一个个具体而微的瞬间,映照出秦朝基层社会经济与行政管理的生动图景——既有制度运转的精密齿轮,也有小人物在时代巨轮下的真实呼吸。

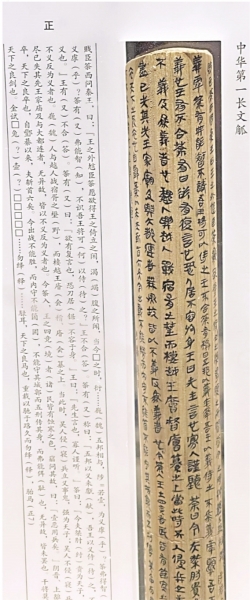

■ “中华第一长文觚”:谋士游说秦王的700字“小作文”

“这块木头上密密麻麻全是文字!”展馆现场,不少人围绕着一块竖着剖开的“圆木”讨论,“它看起来怎么和其他简牍不大一样?”

大家讨论的是湖北云梦郑家湖墓地出土的“中华第一长文觚(读作gū,是古代用来书写的木简)”(现场展示的为复制件)。觚是一种特殊形制的简牍,多面书写,容字量较大。

据云梦县档案馆介绍,由于该文觚年代最早,觚文篇幅最长,所以被称为“中华第一长文觚”。该觚由一截圆木纵向中剖而成,长34厘米、宽3.5厘米。半圆形木面被削成七个大小均匀的棱面,每个棱面宽约0.5至0.6厘米,正面七行书写文字,底面七行,一行留白,字数约700字。

这篇约700字的“小作文”讲的是什么内容?此觚文是一篇全新的策问类文献,风格与《战国策》相似,未见于传世文献,记载了谋士“筡”游说秦王的故事。

据专家考证,该事件可能发生在战国后期。当时秦国势头强劲,东方五国结盟抗秦,取得暂时胜利,谋求与秦休战,故派谋士前往秦国游说秦王,先引“以不义反为义”“桀纣亡国,吴人失其先王冢庙”等典故,暗示秦王当以史为鉴。此外,谋士又以自己所见所闻,劝说秦王止兵,使民安居乐业。最后,细述秦国地广、兵强、人众、物丰,暗喻秦王应当“知足”。

面对这样的游说,秦王是什么态度呢?长文中记录秦王“不答”“又不答”“先生言也,寡人谨听”——值得世人细细品读。

觚文记载的谋士游说秦王的故事给今人提供了一幅战国后期东方国家与秦争斗、斡旋的画面,同时觚文涉及春秋战国之际魏、越、吴之间的关系,丰富了我们对某些重要史事的认知。

■ 解读“家国密码”,看见长江文明更立体的全貌

读+:此次“家国信史——长江中游简牍文物展”以“家国信史”为主题,此主题与长江中游简牍文物之间有着怎样紧密的联系?

鲁家亮:中国古代在纸张普遍使用之前,简牍是主要的书写载体。就考古所见,简牍主要流行在战国、秦汉以至魏晋时期,大致上承甲骨文和金文,下启纸质的写本和刻本文献,在中华文明发展、传承的脉络中,具有重要的历史地位和独特的学术价值。

这次在武汉大学的展览得到湖北、湖南7所文博机构的鼎力支持,展出的简牍上至战国楚竹书,下至三国吴简簿籍,年代序列大致齐全;内容则包括文书、簿籍和多种书籍,相当丰富,有不少是举世闻名的简牍珍品。比如我们刚才看到的“九九表”“中华第一长文觚”“秦二世元年诏书”“二十八宿占”“十二年质日”等。

迄今为止,中国共出土简牍约30万枚,湖南近20万枚,湖北约3万枚。我国发现的简牍主要集中在湖南、甘肃、湖北等地。长江中游是简牍出土最为密集的地区,尤其是湖南和湖北两省,其出土简牍数量几乎占全国出土简牍的70%以上。

这两个地方出土的简牍又各有特点。

湖北简牍主要出自墓葬,当是有意识随葬,保存较好。其中以楚简最具特色,如包山楚简、郭店楚简、望山楚简等,以楚系文字书写,内容丰富,涉及书籍、文书、卜筮祭祷记录、遣册等。这些简牍能够为研究楚国的政治制度、丧葬习俗、宗教信仰等提供珍贵的第一手资料,对于了解先秦时期的历史文化具有重要意义。

湖南简牍多出于古井,其数量庞大,占全国总量的三分之二。其特点是时间跨度绵长,从战国至西晋;朝代序列完整,涵盖战国楚简、秦简、两汉简、三国吴简等;类型丰富,有官府档案、律令、契约等;内容多元,涉及户籍、赋税、司法等诸多方面。它们全方位、多层次地展现古代中国社会的风貌,构建起了中国最完整的简牍文明链。

上述简牍既是国家治理的原始记录——文书律令、区划沿革、田租簿籍,清晰呈现政权运行的细节;也是社会生活的直接遗存——民间契约、医方历谱、日常往来,如实反映百姓生计的实态。

简牍所载典籍文献,承载着思想传承的脉络,通过详细而丰富的细节,将“家国”的宏大概念转化为具体可考的历史场景。

读+:这些简牍如同古人给我们的“来信”,隔着两千年的历史尘烟,研究者是如何翻译这些“信中密码”的?

鲁家亮:首先是简牍的考古发掘。简牍的出土位置主要有墓葬、水井、工作或生活遗址,发现多源于主动性考古调查与抢救性发掘。

其次是简牍的揭取和保护,这些工作通常由专业人员负责,在细心提取简牍的同时,还详细记录各个个体之间的相互关系,为后期的缀合、编连提供参照。在完成清洗、脱色后,需要及时拍摄图像,尽可能充分地获取各种信息。部分简牍收藏单位会采用醇醚法、冷冻干燥法等技术,对简牍进行脱水、加固,便于长期保存和展示。

我所在的武汉大学简帛中心主要开展的是简牍文献整理工作,即尽可能完整、系统地获取简牍中的文献信息,实现简牍从文物到文献的转换,大体包括,认字、断读、缀合与编连等环节。利用文字学、古文字学研究成果,简牍上的大多数文字,学者可以释读,一些模糊不清的字,则需要借助红外摄影、多光谱成像等技术,辅助辨识,这已成为简牍研究最常用的技术手段之一。断读,相当于标点,借此可以体现简牍文献中的意群和脉络,从而正确地领会文意。缀合与编连,是简牍类文献整理的特殊作业,是我们日常工作中最具挑战和充满乐趣的环节。我们常常耗费几周、几个月的时间比对数千枚简牍照片,仍无进展,只能暂时搁置。很多缀合成果,需要团队长期孜孜以求,一点一点地推进,才能达到大致完满的结果。

另一方面,惊喜总是伴随着坚持不懈的研究。最近,我们在复核《里耶秦简》第三卷的释文时,就意外地找到一枚残片,将数年前开展的还有缺漏的一份文书拼合完整。当时我们内心的喜悦是强烈的,同时也是孤独的——只有沉浸其中的人才能体会出这份不易。对历史细节的发现,足以让研究者兴奋许久,这种持久的试错与互证,是缀合工作的常态。

读+:长江中游出土的简牍内容丰富,涉及领域广泛。它们是如何鲜活地记载、生动地还原古人真实面貌的?

鲁家亮:比如古人通过简牍记录治疗疾病的秘方。展厅中,一组里耶秦医方简展示了不少细节,其中针对“病暴心痛灼灼者”,用到了“析蓂实”“枯橿”“菌桂”三种药物,同时也指出了三种药物服食的方法和剂量。

古人也挺会享受美食的。米饭的蒸制、各种肉类的烹煮与烧烤、鹿羹……出土于湖南省沅陵县虎溪山一号汉墓的简牍《食方》,记载了西汉初期湖湘地区的食物烹饪方式。

云梦睡虎地秦简的《日书》记录了楚地百姓的日常禁忌与信仰。1975年12月出土于湖北省云梦县睡虎地11号秦墓的《日书》分为甲、乙两种。内容主要是选择时日,如出行、见官、裁衣、修建房屋等的宜忌;还有如房屋的布局、井、仓、门等安排在什么地方才会吉利;遇到了鬼怪如何应付等。

《日书》还保留了一些宝贵的记载,如将一日分为十二时,以子、丑、寅、卯等十二时辰计时,说明这种计时法在秦代已经流行。《日书》中的内容或数术原理一直流传到后世,甚至在现在的历书里仍保存着。

里耶秦简的行政文书展现了秦对长江中游的基层治理细节,如编号为7-67+9-631的里耶秦简所见为一份“迁陵吏志”文书,它向我们揭示了在某一时间段内,迁陵县中不同类型的吏员数量、在岗情况以及在整个吏员中的地位。据简文记载,迁陵县廷的吏员编制规模为103人,而现吏只有51人,只占吏员编制总数的一半左右。

类似的例子还有不少,展示的往往是正史缺载的“普通人的文明痕迹”。这些展品不仅是历史的见证者,更是湖湘文化与荆楚文明血脉相连的纽带。

传世史书的不可替代,在于构建文明框架的宏观视角。“家国密码”的独特价值,在于填补史书盲区的原生真实。出土简牍文献与传世典籍二者结合,可复原出长江文明更立体的全貌。

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇