□ 长江日报记者汪甦 通讯员程琳 朱一知

工厂刚启用,就有80多家客户闻声而来。

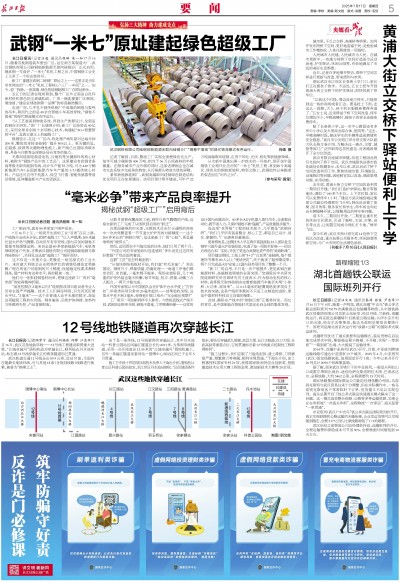

7月16日上午,一场别开生面的工业“首秀”在汉上演。产线推介会尚未开始,武钢“超级工厂”已人声鼎沸:200米超长退火炉热气腾腾,自动吊车有序穿梭,国内首创的钢卷不落地专线缓缓运转。来自全国80多家新能源汽车、电机等领域的客户代表,齐聚武汉钢铁有限公司硅钢部新能源无取向硅钢分厂,共同见证这座“超级工厂”揭开面纱。

这不仅是一次推介会,更像是一场沉浸式的工业大片。来自意大利铁芯企业欧络伊红的销售经理张宜勇感慨:“现在的客户对硅钢的尺寸精度、性能稳定性要求都特别高,国产材料有这种水平,真的眼前一亮。”

他们为一张张硅钢卷材而来,更被这座新工厂背后“毫米级”的较真精神折服。

“误差控制在2毫米以内!”硅钢技改项目组设备专业人员郑志国严声提醒。技术工人们屏住呼吸,目光死死盯着水平仪。“2毫米”——这个在普通人近乎无感的数字,却是这项超级工程的生死线。稍有偏差,后续炉体拼接、加热均匀性都将失控,产品直接报废。

从数月前彻夜鏖战的工地,到昨日热气腾腾的产线,这座全新的工厂完成了从图纸到启用的“跃迁”。

在那段最难的时光里,无数技术员在灯火通明的深夜中一次次弯腰查看一节节退火炉炉壳的对接精度——这个200多米长的“钢铁巨物”,是这座新工厂的“心脏”,更是最难啃的“硬骨头”。

然而,这项看似不可能完成的任务,他们只用了两个月。

“外国公司的专家验收时连连感叹‘多年没见过这样的好数据’!”郑志国笑着说。

这群“工匠”是怎样做到的?

“从每块钢结构板材开始,我们就‘吹毛求疵’。” 郑志国说。钢材尺寸、焊接质量、防腐处理……每道工序他们都亲自盯、亲自量,一毫米都不能差。现场安装阶段,几十吨重的炉壳吊装也毫不松懈,每节吊起、校正、拼接,动辄三五人配合,一两天才能完成。

外国专家原以为中国团队会在炉体平台水平度上“打折扣”,毕竟类似项目常有20毫米起伏——结果验收发现,这里水平差不到2毫米,惊得他们张口结舌:“完全超出预期!”

工厂里另一项创新同样令人称奇。与传统直线式产线不同,武钢首创环形布局,钢卷不落地、工序顺滑衔接——这样的设计国内尚属首次。40多台AGV机器人取代吊车,全流程自动化,既节省人力,又保护钢卷不被“磕碰”,产品质量稳步提升。

而这项“世界级”工程的技术底子,几乎都是“武钢自研”。“我们几乎所有装备整合、核心工艺,都是自己设计、消化、掌握的。”厂长唐爽自豪地说。

更难得的是,这群技术人早在两年前就派驻22人团队赴宝钢学习国外退火炉安装经验,吃透了每一项技术标准——回汉后再结合本厂实际,开创了更适合武钢也更严苛的“武钢标准”。

项目建设期间,工地上演“5+2”“白加黑”连轴转,每个管理环节都有80人以上“现场死盯”,终于换来了超预期成果:两个月完成退火炉安装,比国内同类项目快了整整一个月。

“新工厂的启用,不只是一次产能提升,更是武钢在新能源材料、高端制造领域的全面突围。”宝钢股份中央研究院硅钢研究所首席研究员王波表示,作为驱动电机的核心材料,高等级无取向硅钢决定着新能源汽车能否实现“小体积、大功率、高效率”。从0.15毫米的超薄规格到多项自主技术的突破,这条产线所承载的不只是工业制造的进阶,更是中国材料科技自立自强的缩影。

此刻,静卧在产线中的“钢铁巨兽”正蓄势待发。而它的背后,是中国制造在智能时代坚定走向全球的集体答卷。

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇