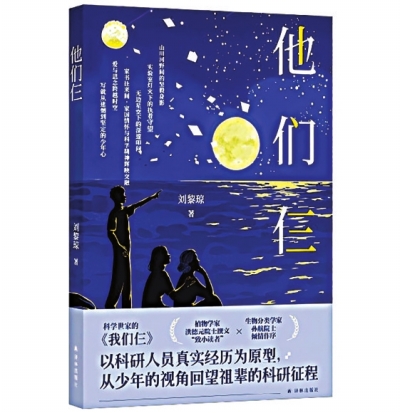

刘黎琼的新作《他们仨》是一个科学家家庭的真实写照。真菌学家外公、天文学家外婆、病理学家母亲在各自的道路上探索未知,用理性之光穿透迷雾,同时保持着对生命的敬畏与热爱。

《他们仨》的故事以十四岁少年小宇的口吻展开。

小宇遭遇父亲的意外去世,在学校受到同学排挤,陷入迷茫和无助。陪外婆前往青海湖支教天文夏令营的路上,小宇无意间翻开外婆的日记本,在字里行间捕捉到外公、外婆和妈妈过去的故事。

外公外婆毕业后,分别投身于天文学和真菌学研究。很快,他们的女儿逢一出生。逢一15岁就上了大学,先是学习了植物病理学,后来毅然转向病原免疫学。没过几年,逢一便远赴非洲,援助塞拉利昂研判和抗击埃博拉疫情。

他们仨,是小宇眼中的外婆、外公和妈妈。他看到外公、外婆、妈妈怀抱理想、倾注热忱,在科学疆域里携手前行,“英雄叙事”被转化为可触可感的家庭记忆,少年逐渐理解了“家国情怀”与“执着求索”背后的精神内核。

这本聚焦科研家庭的《他们仨》,创作灵感来自作者刘黎琼的工作体悟和生活体验。

北大中文系毕业的刘黎琼,在中国科学院微生物研究所工作十余年。日常工作中,她结识众多科学家,在与他们共事的过程中,深刻感受到这个群体身上那股钻研的精神、无私奉献的自觉。更令她动容的,是科研工作者们那份在漫长探索中依然葆有的乐观研究态度与饱满的生活热情。

刘黎琼就这样写出了一部兼顾科学精神与人文气息的文学作品,让青少年读者们看到一个更完整、更立体、更生动的科学家形象。

(长江日报记者马梦娅 整理)

■ 致小读者:

每株野草都在等你命名

文/洪德元【中国科学院院士,第三世界科学院院士,著名植物学家】

亲爱的小读者们:

很欣慰,遇见这样一本写给青少年的小说,细腻深沉地描述了我们科学家探究自然万物的心路历程,将这兼具了幽美和壮丽的科研工作,如此动人地展示给了你们。

最让我感同身受的人物,自然是身为菌物学家的“外公”。访遍千山万水,无惧雪雨风霜,他痴迷于探寻菌物的踪迹和研究它们的分类;我几乎与他做着同样的事情,只不过我的探寻对象是植物。“外公”对科学的热爱、奉献与坚持,与我如出一辙。

我出生在皖南山区一个普通农家,自幼与草木为伴,小时候几乎天天上山挖笋、摘野果、砍柴、烧柴,对山川植物有着深厚的感情。即使后来读书的地方是村里的“四无”小学——无校长、无校名、无固定校址、无固定老师,我依然满怀着对知识的极度渴望,始终保持着高涨的学习热情。在大学和研究所,我如饥似渴地学习,白天在标本馆分析研究上万份腊叶标本,夜晚就点着油灯或照着电灯研读书籍和文献,每一天都过得非常充实愉快,也为后来的科研事业打下了非常扎实的基础。

跟菌物分类研究一样,植物分类研究也需要大量野外实地考察,这对科研人员的意志品质提出了很高的要求。我曾深入西藏波密泥石流灾区,考察植被与防治泥石流的关系,在随时可能塌方的悬崖边采集植物标本。为追踪濒危的大花黄牡丹,我们在喜马拉雅山连续跋涉七天,最终在北麓找到处于濒危处境的植株。为寻找牡丹、芍药的踪迹,我从国内到国外,从欧亚大陆到北美西部,无惧它们险峻的生长之地。为了考察生长在多刺灌木丛中的芍药,我在地中海科西嘉岛爬过荆棘围合的羊专用“隧道”,牛仔裤被扎破,腿上流着鲜血。为了考察植物,77岁时,我还攀登了非洲第一高峰乞力马扎罗山;80岁时,还翻越了喜马拉雅山垭口,到南坡隆子县考察野生牡丹。

孩子们,做科研,有时在旁人看来是坐冷板凳,是“吃苦头”,但只有我们自己能体会其中的热情和喜悦。踏遍千山才有新的发现,无数次实验才有新的突破,这些都足以抵消所有的疲乏和伤痛。这种来自心灵最深处的精神上的满足,是值得拼尽全力去追求的,也希望你们能体会到这种快乐。很多人问我:为什么总有一股“拼劲”?我想这源自一种责任感和使命感,1978年国家提出“科学技术是第一生产力”,让我深刻认识到国家发展要靠科学技术,民族复兴要靠攀登科学高峰。我愿意做沙漠里的仙人掌,保持顽强的生命力和坚韧的意志,在科研道路上不断前行,为国家和民族做一点力所能及的贡献。

我知道,科学的火种必将在你们手里继续传递,并且会越燃越旺,越燃越高。

你们的老朋友 洪德元

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇