在传承中医特色基础上,创新现代化诊疗方法和新型治疗器械;将中医传统特色项目与现代医学融合,治疗现代常见病、多发病,实现更优治疗效果。2025年,在由武汉市卫健委主办的武汉市首批核心医疗技术评审中,武汉市中医医院的17个创新项目入围。

这些入围项目,有的旨在推动疾病诊疗精准高效,有的力求为疾病康复“加速”,还有的关注群众生活常见健康问题,充分展示该院在满足群众多层次中医药医疗保健需求方面的技术实力。

守正创新是中医人的时代使命。近年来,该院始终以群众需求为发展导向,围绕特色鲜明的汉派中医药文化,深入挖掘其中诊疗学术思想与技艺精髓,结合现代技术积极创新,不断提升医疗技术水平、深化内涵建设,为健康中国建设注入源源不断的中医药活力。

■ 传承创新中医特色技术

17个项目闯入核心医疗技术评审

武汉市中医医院是武汉市属大型国家三级甲等中医医院,拥有多项非遗项目,并在发展中逐渐凝练出独具本地特色的汉派中医药体系,形成系列汉派特色品牌。建院七十年来,市中医人扎根沃土,在传承中创新、在创新中发展,持续推动汉派中医药焕发勃勃生机。

武汉市中医医院骨伤科始建于1956年,历经五代传承,融合30余项传统中医骨伤诊疗技艺,形成汉派骨伤正骨手法、汉派骨伤金针撬拨术、汉派骨伤针刀疗法等特色诊疗方法。8月1日,在武汉市首批核心医疗技术评审“强基技术”组评审中,骨伤科副主任、副主任医师谢添团队介绍“汉派骨伤诊疗技术联合新型夹板治疗桡骨远端骨折”技术,传承自该科省级非遗项目“刘达夫柳枝接骨疗法”,充分展现中医正骨加桡骨远端夹板固定的治疗优势,创新设计十分亮眼。

桡骨远端骨折是临床诊疗中的常见疾病。这类患者,如接受切开复位、外固定支架等手术治疗,恢复周期长,需要二次手术取出固定物,康复时长达3至6个月;闭合性骨折患者如果采用汉派骨伤疗法和新型夹板固定,1个月后就能恢复正常生活。根据谢添团队创新设计,用于治疗桡骨远端骨折的新型夹板内置带孔硅胶管,可灌注中药进行外敷,消除水肿;夹板上安装新型旋扣,患者可以根据个人不同症状表现,自行轻松调节夹板松紧,非常便捷。该设计已获得实用新型专利证书。

探索科技发展赋能传统中医及精准诊疗实践。骨伤科还以组建跨专科MDT团队为抓手,建立了“肌骨超声可视化精准诊疗工作室”,围绕骨伤、风湿等常见病、多发病,在超声下开展小针刀等中医特色技术,提升传统医学的临床价值和服务效能。该科副主任、主任医师唐光平团队“超声引导下针刀松解技术”也入围本次评审。

在本次评审中,武汉市中医医院共有17个创新项目入围,其中多项以汉派特色技术为核心,融合现代医学手段,形成独具特色的治疗方案,让传统智慧在创新中绽放新光彩。妇科副主任、主任医师汪新妮团队专研汉派徐氏盆底康复十六针技术,将针刺技术与盆底肌康复训练结合,力争为产后盆底功能障碍、尿失禁等疾病患者提供非手术解决方案,从而填补中医在该领域的空白;肺系病科副主任、主任医师卢丽君探索汉派黑膏药敷贴用于治疗慢性支气管炎;推拿科副主任、主任医师何生华团队通过独特的汉派经穴推拿腹部按揉手法调节气血,对轻中度腰椎间盘突出症有缓解作用……这些治疗技术操作简便、成本低而疗效明确,在基层推广方面具有较强应用价值。

■ 融合整体观念开拓探索

治疗现代疾病更全面科学有效

中医的整体观念强调人与自然的和谐统一,注重个体差异与系统性调治。在8月1日进行的“强基技术”组综合评审中,武汉市中医医院副院长、主任医师戴燚团队展示的“放射状切开联合隧道式对口浮线引流术治疗高位后蹄铁形肛瘘”项目,正是受中医思维启发后的创新治疗技术。

“后蹄铁形肛瘘”在肛瘘中占比超过三成,由于其解剖结构的复杂性和隐匿性,患者的平均手术次数高达4.6次,愈合失败的风险是普通肛瘘的19倍。戴燚介绍,这类复杂肛瘘犹如苹果从内部腐坏,常规方法是把病灶部分剜除,但由于瘘管常不同程度地累及肛门外括约肌,这种简单粗暴的方式很容易损伤肛管直肠环,患者术后大便失禁的风险升高。

“中医提倡‘和合’之道,通过疏导化解危机,调动人体自身的免疫力促进康复。”戴燚说,2022年,受中医思维的启发,秉持着“拔根疏源,和合护肛”的治疗理念,他带领团队开展创新术式,以肛门为圆心,沿皮纹进行放射状切开,精准处理感染源及受累间隙,截断弧形瘘管,建立隧道引流。同时,通过在隧道内放置“中药捻子”浮线引流,促进创面愈合。2024年随机对照试验显示,患者一期治愈率高达93.75%,术后肛门失禁Wexner评分1.04,从循证医学角度证实了该术式在清除感染源、降低手术创伤、保护肛门功能方面的优越性。

传统智慧精髓贯穿诊疗全过程,用于治疗现代生活常见疾病,更加全面科学有效,可提高患者康复后的身体状态和生活质量。

俗称“网球肘”的肱骨外上髁炎是常见肌肉骨骼慢性劳损性疾病,运动员、手工劳作者及中年人群发病率较高,患者常出现肘关节外侧疼痛、握力下降,严重影响日常生活和工作能力。治未病科主任、主任医师黄金元团队将浮针这一新兴针灸疗法用于治疗网球肘,进针后加入和缓、有力的扫散动作,结合相关肌肉的主动或被动运动,实现紧张的肌肉得以放松,损伤组织局部气血畅通,从而减少复发、降低就诊负担。

一位右臂痛到无法拿起水杯的48岁女患者,在接受两次浮针治疗后,疼痛完全缓解,此后一年未复发,印证了该疗法在临床上的有效性。

肾结石一旦发作,患者常常剧痛难忍,急需快速止痛。急诊医学科主任、主任医师李旭成团队潜心研究,运用腕踝针技术缓解泌尿系结石中重度疼痛。在手腕和脚踝处用针,刺激痛觉敏感神经元,从而降低疼痛感受、延长镇痛时间,进而减少镇痛药物的使用,减少药物不良反应,在急诊已为不少患者快速止痛。

火针联合中药面膜治疗痤疮、温通法治疗膝关节骨性关节炎、应用合募配穴针刺技术进行卒中后神经功能缺损多维度修复……浓浓的中医氛围里,每一个创新疗法的突破,每一次传统疗法探索新应用的背后,都凝聚着市中医人的不懈努力。

今后,武汉市中医医院将继续保持中医药特色优势,同时融合现代科技和管理模式,探索解决新时代的医疗问题,不断提升医疗服务能力,让更多群众享有优质中医药医疗保健服务。

【探访创新现场】

借非遗智慧为超重儿童“减负”

8月14日上午9时,武汉市中医医院汉阳院区。

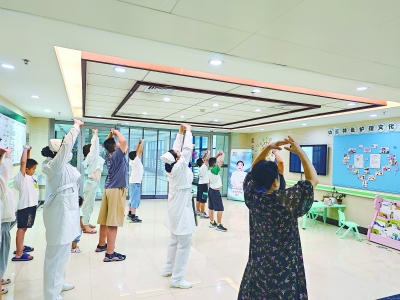

儿科住院部的病房走廊上,儿童暑期减肥夏令营正在开展传统养生运动,6名儿童在医护人员的带领下,练习八段锦和太极拳。他们年龄在7岁到14岁之间,高矮不一,但都有个共同特点:肥胖。

7岁男孩豆豆(化名)是单纯性肥胖患儿,身高1.4米,体重50公斤,脸蛋长得圆乎乎的,还挺着小肚子。入院时评估,他不仅BMI(身体质量指数)超出标准,还有血脂异常,中医辨证为脾虚湿阻证。根据医生安排的减肥方案,除了参加早锻炼、下午跳绳,豆豆还要服用健脾益气、祛湿化浊的中药,接受小儿推拿和针灸治疗。

这个平时喜欢吃红烧肉和蛋糕、不爱运动的孩子,在夏令营逐渐习惯吃青菜,还爱上了运动,经常和其他“胖友”比拼跳绳次数。即将出院的他,7天内身高增加了1厘米,体重降低了3.5公斤。

“过去老人常认为,孩子长得好,是‘有福’,这其实是误解。儿童肥胖会对心血管、内分泌、呼吸、消化、生殖等多系统造成严重危害,影响孩子健康,还会增加成年后的减肥难度。”儿科主任、主任医师蔡建新说。

她介绍,儿童体重管理面临多种困难,一方面,他们尚处于生长发育期,不适合使用药物和手术治疗方式;另一方面,孩子们自律能力不足,很难单纯通过饮食控制、运动疗法来降低体重。相比之下,中医药疗法具有无创、安全、有效、操作简便等优势,比较适合儿童。

作为省级非物质文化遗产项目“张介安中医儿科诊疗技术”的代表性传承人,蔡建新与团队根据张介安“从脾论治”的学术思想,以“消食导滞,行气消积”为治则,创立“腹部八针法”联合四肢配穴治疗儿童单纯性肥胖。通过在腹部天枢、大横、气海、关元、水分,以及四肢相应穴位施针,配合饮食调节、运动干预,帮助孩子们降低体重、体脂率、腰围等指标。

2025年暑假,儿科创新开展暑期减肥夏令营,至今已有40多名肥胖患儿顺利减重,最多的体重减少了5公斤。

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇