□ 张雅婷

大别山的红色土壤中,沉淀着中国革命史上一种厚重雄浑的精神气质。从荡气回肠的黄麻起义到千里跃进的刘邓大军,这片横跨鄂豫皖三省的雄奇山脉,见证了无数可歌可泣的英雄事迹,孕育出以“坚守信念、胸怀全局、团结奋进、勇当前锋”为核心的大别山精神。半个多世纪以来,艺术家们不断叩问这段历史,他们以多元的艺术语言构建起大别山精神的视觉史诗,创作了一批具有思想深度、艺术力度与情感温度的作品,在历史叙事与象征表达的辩证中,完成了对革命精神的当代诠释。

直接聚焦革命历史现场的作品,构成了大别山主题性美术创作的基石。这类作品以具象写实的手法,将历史转化为永恒的瞬间。1957年严敦勋、翁元章合作的油画作品《大别山农民起义》以黄麻起义为背景,选取攻克城门的戏剧性瞬间,通过构图上的“藏与露”,将战争的残酷与英雄的无畏浓缩于方寸之间。艺术家刻意将城门内的狼藉藏入暗影,同时运用逆光造型凸显冲锋者的轮廓。手持锄头、大刀的农民战士如同青铜雕塑般刚毅,半扇倒塌的城门与地上零星弹壳构成的细节,让历史的真实感扑面而来。黄麻起义总指挥潘忠汝六进七出黄安城,腹部中弹仍坚持指挥的壮举,与画中的冲锋者形成跨越时空的呼应,让“坚守信念”的精神在画布上有了可触的温度。

若说《大别山农民起义》是以直接的视觉冲击展现革命历史的壮烈,那么1984年陈立言创作的中国画《莽莽中原逐鹿时》,则通过“谈笑间樯橹灰飞烟灭”的举重若轻之感,完成了对刘邓大军战略行动的艺术诠释。艺术家刻意避开“习惯式的艰苦描绘”,转而捕捉刘邓首长清晨临泉洗漱、从容谈兵的瞬间,在看似轻松的氛围中酝酿着改变战局的关键决断,画中领袖身着用锅底灰染就的土机布军服与漫天飞雪形成质感对比,苍茫酷寒的环境底色暗喻革命的严酷艰辛。当邓小平在大别山被33个旅围剿时,仍电告中央“我们在大别山背重些,能帮助陈粟、陈谢大军在外线大量歼敌”,这种战略定力与画中人物“泰山崩于前而色不变”的从容形成精神共鸣,诗意性地诠释了“胸怀全局”的精神。

除了直接聚焦革命历史现场的作品,还有一些雕塑作品以独特的方式诠释大别山精神。当革命历史沉淀为集体记忆,一些雕塑作品以其凝练的艺术形式成为“团结奋进”的具象载体。雕塑家郭雪的作品《红石头》将刀、枪、矛、梭等武器符号融入赭红色岩石,锈迹斑斑的断刀与错落的岩块形成的视觉张力,描绘出艺术家心中“大别山儿女的坚毅刚烈,一如那雄壮的巍峨山川”。作品通过沉雄内敛的视觉形式,把“历史事件”上升为“精神图像”,让冰冷的岩石获得了生命的温度。安维秋的作品《挺进》将飘扬的红旗与山脉浑然一体,模糊的人物群像消融于雄浑的山体轮廓中。这种“人景交融”的处理方式,与传统英雄雕塑注重个体塑造的模式有所不同,它更突出革命精神与大别山地区生生不息的内在联系,令人联想起新民主主义革命时期,黄冈100余万人参军参战,44万余人壮烈牺牲;解放战争时期,多半以糠菜度日的罗田县落梅河群众,先后捐献军粮两万多斤、军鞋2400双。“小小黄安,人人好汉。铜锣一响,四十八万。男将打仗,女将送饭”的感人事迹和团结壮举通过红旗、刀枪等视觉符号凝结在岩石里,军民团结、奋勇杀敌不只是单纯的历史事实,而是作为革命基因融入大别山精神的血脉之中,“团结奋进、勇当前锋”已经成为大别山的革命底色。

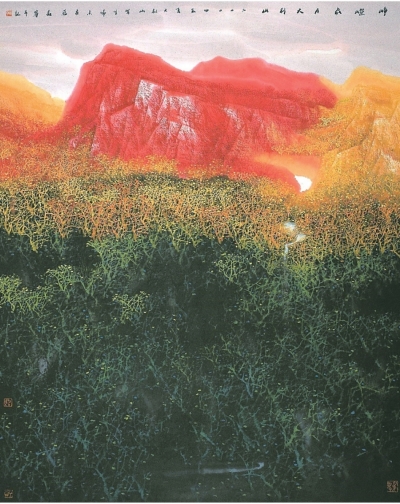

当我们将目光从雕塑转向中国画,会发现另一种独特的艺术语言正在诉说着大别山精神。中国画以其“托物言志”的传统,为大别山精神提供了另一种表达路径。冯今松的《大别山雾莲的传说》从民间故事中汲取灵感,将红军缺医少药时以“雾莲治病”的传说,转化为水墨淋漓的视觉诗行。作品以“雾中莲花”的意象隐喻军民鱼水情深,画面中朦胧的莲花形态与流动的雾气,既延续传统花鸟画的空灵意境,又赋予革命历史以厚重内涵。周韶华的《大别山上一劲松》与董继宁的《峥嵘岁月大别山》通过中国文化“观物取象”的传统,将挺拔的青松、巍峨的山峦、葱茏的树群等自然景观外化为革命者的品格,不禁令人想起红四方面军、红二十五军、红二十八军从大别山走出的壮阔历程和“28年红旗不倒”的革命奇迹。艺术家通过“劲松凌空而生”“红岩巍然雄壮”的意象,让革命历史的厚重内涵与民族审美心理获得了深度契合。

大别山主题性美术创作的价值,不仅在于为革命历史留下视觉图景,更是让大别山精神有了可见、可感、可传的载体。在这当中,湖北省美术院多年来持续开展“走进大别山”的主题性美术创作,践行着艺术家作为知识分子的精神担当。从农民起义的冲锋到领袖谈兵的从容,从岩石中的武器到雾莲劲松的隐喻,这些以大别山为主题的美术创作证明了革命精神从来不是抽象的概念,而是凝固在色彩里、雕凿于岩石中、流淌在笔墨间的生命力量。这片红色热土上诞生的大别山精神,经由主题性美术创作的传承与弘扬,成为照亮民族不断前行的火炬而永放光芒。

(作者系湖北省美术院创作交流部三级美术师)

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇