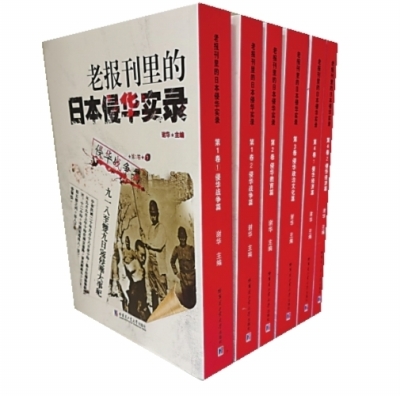

在中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,《老报刊里的日本侵华实录》丛书入藏侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆。

捐赠人、该书主编谢华说,十多年时间里,他到武汉、广州、南京等城市,在各图书馆、旧货市场之中寻找涉及日本侵华的老报刊,抖落时光积淀下的尘垢,剔除模糊不清的文字污点,细加保护修补,将其扫描入档。《老报刊里的日本侵华实录》丛书的每一页,都记载着关于日本侵华的真实报道以及抗战将士奋勇杀敌的事迹。这些报道凝固着岁月的记忆,封存历史的铁证,以最原始、最直观方式,定格日本军国主义侵华期间的残暴行径与中华民族所遭受的深重苦难,承载着中华民族的伤痛记忆,不容置疑,不容篡改。这些史料对于深化日本侵华历史研究,驳斥一切试图淡化、歪曲甚至否认日本侵略历史的错误言论,具有无可替代的珍贵价值。

谢华表示,捐赠实录丛书,不仅是将一份重要的历史遗产托付给值得信赖的机构予以保藏与研究,更是希望它们能从历史的幕后走向前台,发挥更为广泛的社会教育与警示功能。特别是让年轻一代,铭记这段饱含屈辱与抗争的历史,深刻理解和平来之不易,誓死捍卫国家尊严。

这套丛书共6册,分为战争篇、经济篇、教育篇、政治篇等四卷,将1931—1945年期间我国出版的诸多报刊刊载的记述、评论日本侵华罪行文章作了系统的梳理。

多位专家学者认为,这套丛书的独特价值在于,提供了很多第一时间、第一现场的第一手资料;不仅如此,昨天的报纸已经是今天的历史,读“合订本”有助于发掘历史隐秘的真相。

比如,“南京大屠杀”这一术语,是如何经媒体报道走向公众视野的?

如今,“南京大屠杀”已成为国际社会广泛认定的历史专业术语,被中外史学、新闻、外交、司法及军事界普遍使用。根据《老报刊里的日本侵华实录》的资料,这一具有重大历史意义的词汇,最早见于中文出版物,可追溯至1938年4月汉口出版的《世界展望》半月刊。

“南京大屠杀”一词的首次出现,与一位名叫汪思梦的译者密切相关。1938年3月16日,香港英文报刊《南华早报》刊载了题为《南京的暴行》(The Atrocities in Nanking)的报道,内容源自南京安全区国际委员会总干事乔治·费奇(George Fitch)在广州的一场演讲,以其亲身经历揭露日军暴行。同年4月5日,汉口出版的《世界展望》半月刊第3期刊登汪思梦对该文的翻译,但并未直译原题,而是创造性地拟定为《南京大屠杀目击记》。这是“南京大屠杀”五字首次以标题形式出现在中文报刊中,标志着这一历史概念的话语诞生。

《世界展望》在译文前加有编者按语,痛斥日军“施行人类有史以来最无赦的大屠杀”,呼吁国人铭记这段“二十世纪的活地狱”。汪思梦在“译者志”中说明,该文译自费奇在广州一场茶会中的演讲,并将其内容进一步分段,拟出如“尸体满街山积”“强奸案件无数”“十岁到七十岁”等小标题,强化叙述的现场感和震撼力。

尽管《世界展望》发行时间短暂(1938年3月创刊,5月停刊),发行量有限,但其用词准确、意象鲜明,为“南京大屠杀”作为历史定性与专业术语奠定语言基础。

1945年11月25日上海《申报》在头版刊出《南京大屠杀罪行将公布》一文。《申报》作为当时具有广泛影响力的大报,使“南京大屠杀”一词迅速传播开来,进入中国社会的主流叙述。此后,该术语更被远东国际军事法庭和南京国防部审判战犯军事法庭正式采用,写入判决书,从而在国际法与中国司法体系中获得确认。

(长江日报记者李煦 整理)

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇