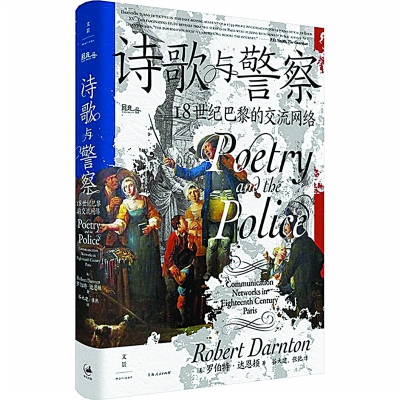

□ [美]罗伯特·达恩顿

交流已成为现代生活中最重要的一项活动,它似乎无处不在,以至于我们认为自己所处的这个世界和时代都是崭新的,是前所未有的,并将之称为“信息社会”,仿佛在暗指此前的社会不怎么关注信息。

那么请想象一下,在前信息社会,当男人在田间劳作了一天之后,或者,当女人偶尔在镇上的取水处聚会时,他们会交流些什么呢?

显然,认为前信息社会没有信息流动只是一种幻想。自从人类学会交换信号以来,每一个社会阶段都会有信息交流。现代通信技术的奇迹让人们对过去产生了误解,甚至让我们误以为交流是没有历史的。

漫长的世纪里,大多数人不识字,口语是交流中最重要的元素,如果我们不能将这一缺失的元素找回,那么交流的完整历史将无法呈现。

本书试图填补这一空白。少数情况下,口头交流会留下存在证据,因为它们具有冒犯性。本书附录部分的档案材料便是来自一次警察行动,此次行动涉及的范围是我在文献研究中见到的最广的一次。

1749年,警察们在巴黎全境追查6首诗。事件开始的标志是警察逮捕了一名医学院的学生,他背诵了一首抨击路易十五的诗。在巴士底狱,这名学生交代了他是从谁手中获得这首诗的;第二个人随即被捕,也招供了来源;最后,警察往巴士底狱的牢房里塞了14人。

沿着警方在逮捕一个又一个人时所追寻的线索,我们可以发现一个复杂的信息交流网络,研究信息在半文盲社会中传播的方式。

这当中涉及的信息传播方式有好几种。这14人中的大多数都精通书面文字,在碎纸片上誊抄了上述的诗歌。多亏警察在搜身时没收了它们,其中一些纸片才得以保存在巴士底狱的档案中。审讯过程中,这14个人中有人透露,他们还互相朗诵并背诵了这些诗。比如,一位巴黎大学的教授凭借记忆背出了其中一首80行之长的诗。

记忆的艺术在旧制度的信息传播系统中是一股强大的力量,而最有效的记忆方法则是音乐。“14人事件”涉及的6首诗中,有两首被谱成了曲,可以按照人们熟悉的曲调演唱。在当时的歌曲收藏著作(通常被称为“歌集”)中,我们也可以找到这两首诗歌的踪迹。此外,歌集中还有另外一些歌曲和其他形式的口头交流,比如笑话、谜语、谣言和俏皮话。

巴黎人一直在给老曲子撰写新歌词。诗歌经常谈及时事,随着事件的发展,匿名的“才子”又写出了新的歌词。因此,这些歌曲同时也是对公共事务的实时评论,而且数量非常之多。通过它们,我们可以了解“14人事件”如何融入音乐歌词,并通过传唱将消息传遍巴黎的大街小巷。我们甚至能够听到这些音乐,至少能听到现代人用当时可能存在的曲调唱出来。虽然歌集和没收的诗句中只包含了歌曲的歌词,但它们给出了曲调的标题或第一行歌词。在法国国家图书馆音乐部的“解码书”以及类似的音乐注释文献中查阅这些标题,我们便可将歌词与旋律联系起来。人们可以借此了解信息如何受音乐影响,如何在街巷间传播,以及如何进入两百多年前巴黎人的大脑。

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇