这是一部惊心动魄的文化抗战史。作者从书籍史的角度切入抗日战争,重现一介书生郑振铎在1937年至1945年留守上海的日常生活,讲述他如何为国家抢救珍本古籍,机智躲避明枪暗箭,周旋于各方势力之间,坚守在文化抗战的第一线。

作者历时十五年深入日本各藏书机构,挖掘众多日方视角的新文献,钩沉郑振铎及“文献保存同志会”诸同仁与敌争夺典籍珍笈的危险处境和复杂局面。为国家赓续文脉,于乱世显证情怀。本书既是一个人的抗战史,也是一幅书生报国的文化群像。

■ 在战火中为国家搜求古籍

1937年8月13日,淞沪会战爆发,时任暨南大学文学院院长的郑振铎面临着抉择:走,还是不走?他任教的暨南大学依然坚持在上海办学,而且他的家里上有老祖母、下有刚刚出生的小儿子,全家十口人一起撤退不太现实。他决定不躲、不逃、不撤退,留居上海,等待天亮。

1938年春,巴金在回答一位身处沦陷区的小读者来信时说:“这里还有一两百万中国的儿女,土地失掉了,但人民还生存着。他们仍还是不折不扣的中国人,他们并没有在敌人势力下低头的心思。但种种的关系使他们不能够离开这个地方。他们自己是没有过错的。”

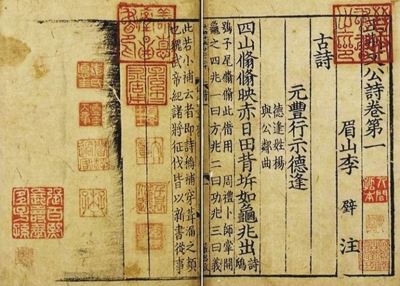

在郑振铎的公开文字和日记中,我们也能看到,他甚至有一种赎罪的焦虑感。许多已经迁往内地的朋友都曾责怪过郑振铎:为什么不到内地去?面对日军的文化暴行,郑振铎意识到自己应该有所作为,他为自己选择的报国途径是“收异书于兵荒马乱之世,守文献于秦火鲁壁之际”。当时上海各大图书馆成为敌军炮火摧残之目标,各著名大学及文化机关尽遭破坏,大学图书馆损失更多,公家劫余残书,散落于市面上。此外,沦陷区的故家旧族藏书也在源源不断流入上海,如果国家不能及时收购,必将流出国门,最终酿成“史在他邦,文归海外”的奇耻大辱。

他坚持不接受大后方发来的车马费,说:“负责收书,纯是尽国民应尽之任务之一,决不能以微劳自诩,更不能支取会中分文,以重罪愆。”

“从劫灰里救全了它,从敌人手里夺下了它!”为了抢救和保全古籍,郑振铎主动过着艰苦的生活,甚至拿身家性命冒险。

在全民抗战的生死关头,这样一位五四宿将不去启蒙民众投身抗日,而是转身去抢救旧书“古董”,朋友们纷纷表示不能理解。听闻郑振铎斥巨资为国家购下稀世孤本《古今杂剧》,连他最好的朋友叶圣陶都认为“现在只要看到难民之流离颠沛,战地之伤残破坏,则那些古董实在毫无出钱保存之理由”。

巴金甚至说:“敌人的枪刺越来越近了,我认为不能抱着古书保护自己,即使是稀世瑰宝,在必要的时候也不惜让它与敌人同归于尽。”然而,郑振铎却站在更深远的人类文明长河中拼命打捞着这些古籍文物,他并不赞同那种抱着先人之宝与敌人“玉石俱焚”的做法。他认为,沦丧的国土可以收复,文物古籍散佚了就不可复得,毁灭了就是完全消失,无从弥补。他在抗战胜利后撰文重申这一观点:

“抗战的十四五个年头以来,国家和国民的损失,简直难以数字来估计。其中,尤以文物的损失为最不可补偿。珍宝、房屋、工厂,以及其他种种物资毁光了,都可以有办法叫敌人赔偿,房屋可以建筑得更新式、更合理;工厂可以设备得更现代化、更大,更有效力。但文物一被毁失,便如人死不可复生一样,永远永远地不会再有原物出现,而那原物在文化上、在艺术上、在学术上却是那么重要,不仅是中国先民们的最崇高的成就,也是整个人类的光荣与喜悦所寄托。它们的失去,绝对不能以金钱来估值,也绝对不能以金钱来赔偿。”

巴金晚年说:“我批评他‘抢救’古书,批评他保存国宝,我当时并不理解他, 直到后来我看见他保存下来的一本本珍贵图书,我听见关于他过着类似小商人生活,在最艰难、最黑暗的日子里,用种种办法保存善本图书的故事,我才了解他那番苦心。”

■ 与敌人赛跑,打通“孤岛书路”

身处漫长的历史暗夜,“时时刻刻都有危险,时时刻刻都在恐怖中,时时刻刻都在敌人的魔手的巨影里生活着”,郑振铎说,“然而我不能走”。他默默承受着朋友们不理解的埋怨,始终以保存文物为己任,“抗战中为国家得宋元善本明清精椠一万五千余种”。

仅1939年底至1941年秋,郑振铎和“文献保存同志会”同仁们就抢救了近6万册古籍。他自己也倾尽财力购藏,经他手抢救的书籍总数估计达十几万册。

抢救之后,最大的难题是如何将最珍贵的3万册善本安全运出被海陆封锁的上海“孤岛”。他们规划的路线是先运香港,再船经马六甲海峡到仰光,再经陆路滇缅公路辗转至重庆。第一关——上海到香港——就极其凶险。他们将古籍善本精心伪装成普通邮包,混入书店每日发往外地的上千个包裹中。在两个半月内,2700多个这样的“邮包”瞒过了日本特务的耳目,顺利抵达香港!这段历史令人热血沸腾,是普通人与书生共同打通的“孤岛书路”。

然而,运抵香港后再生波折。1941年10月,为将书籍转运至美国暂存,需要在每本书上加盖中央图书馆的印章。耗时两个多月才完成盖章,结果耽误了船期,12月25日,香港沦陷,这批书落入日军之手,被劫运到了日本东京。所幸,郑先生此前应中央图书馆要求,手写了一份极其详尽的善本目录。正是这份目录,使中国代表团在1946年初得以在日本东京的帝国图书馆按图索骥,成功追索回全部书籍。

留在上海的另外3万册古籍,则由郑先生和几位朋友设法藏匿于佛教“法宝馆”和两处民房,躲过敌人审查,安然保存至抗战胜利。

1945年抗战胜利,郑先生在《求书日录》中写下一句话:“我在躲藏里所做的事,也许要比公开的更多更重要。”

(长江日报记者李煦 整理)

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇