【编者按】杨振宁先生去世后,与他保持联系近20年的出版家李昕给本报发来这篇文章。这是他翻查当年的通信和日记找出的两件杨振宁“书事”,以此表达对杨先生的深切思念。李昕曾担任三联书店(香港)有限公司总编辑、生活·读书·新知三联书店总编辑,现为商务印书馆特约编审、特约出版策划人。

■ 《照片上的人生旅程》未能完成

我做了一辈子编辑,和百年来世界上最伟大的物理学家之一的杨振宁先生保持近20年的联系,这是我的荣幸。我与他近距离的接触有过多次,往来通信更是多达四五百通。其原因当然在于我为他编书。这20年来,我分别在三联书店和商务印书馆工作,参与编辑出版了杨先生本人的《曙光集》《晨曦集》(含增订版)《杨振宁文选》(英文版)《六十八年心路》等著作,也组织出版过其他作者介绍杨先生的作品,如杨建邺的《杨振宁传》,葛墨林的《我所知道的杨振宁》,王珊、苗千的《天才杨振宁》等。

除此之外,杨先生还曾和我商量,要出版其他一些既有价值又有趣味性和大众性的作品。

2016年4月1日,我收到杨先生来信,只一句话:

李总,

翁帆和我将整理一些像片,看能不能出一本书。过几个月再同你联系。

振宁

我有些惊喜。随后便开始与他进一步讨论,这本书怎么出才好?当时我见到有人出版《霍金画传》,是一本图文书,把霍金一生用图文做了全面而简要的介绍。我觉得似可作为参照,于是建议他,不要只编辑照片,做成画册,那样太单调了,一定要有文字,写出照片背后的故事。他说,他也是这个意思,会加上文字,写些短文,记录人生感悟,书名就叫《照片上的人生旅程》。他对我讲了自己的策划:选取他人生中重要的100多幅照片,每张照片都配上他和翁帆的感想或评语,两人各写一篇。全书要彩色印制,做得精致一些。

那时,杨先生对这本书兴致很高,立刻试写了七八篇文章。有一次我去拜访他,他拿出一个文件夹,打开给我看,里面都是配上照片的散文。因为每篇文章都只有一两千字,我当场阅读,边读边表示赞许。

今天回想,那些文章具体内容已经不能一一记清了,但我仍然清楚记得其中有一篇文章是写他在美国的飞机上看到一本英文画报,他随便翻翻,竟然发现有一篇中国报道带着插图,那幅照片,是周恩来总理和杜聿明先生握手。作为杜聿明的女婿,他当时激动万分,便偷偷地把这本画报放进自己的旅行袋。他解释说,自己心里有些忐忑不安,怕被空姐发现,但又想,这应该是人之常情的事,“如果空姐问我为什么要拿走飞机上的物品?我就指着照片告诉她,这个人是我的老丈人!”

那七八篇文章都是如此,写得很生动,我当即表示希望他尽快完成,尽快出版,相信那会是一本非常有影响力和可读性的作品,甚至是畅销书。杨先生听了也很开心。

但是过了几天,他告诉我,这本书可以算是他和翁帆一起生活和一起思考人生的记录,不是他一人能够完成的。他认为,翁帆参与写作,谈谈她对书中照片的看法,非常重要。但是他俩商量过了,因为翁帆在读博士,学业很紧张,恐怕抽不出时间来写书。所以他要我等等,等到翁帆毕业再说。我感到这是杨先生对翁帆的理解和体谅,当然要尊重。

但是,我无法预知,天意不遂人愿。几年后翁帆博士毕业,杨先生的身体已经大不如前。这时他已是98岁高龄。我曾经两次写信询问杨先生此书进展,他只说现在还顾不上。我注意到,此时杨先生给我写的电邮也越来越少,越来越短,我猜测他可能已经没有精力再写一本新书。对此,我只能留下遗憾了。

■ 想买毛泽东阅读的“大字本”没买到

杨先生从1971年开始,频繁地回到中国,曾几次见到周恩来,毛泽东也曾接见他,主要是和他聊科学与哲学的关系。

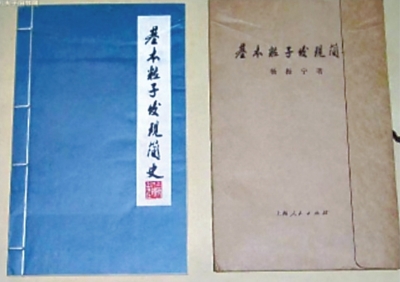

多年后,有人告诉杨先生,毛泽东点名要读他的科普著作《基本粒子发现简史》,为此特地制作了宣纸线装竖排版的“大字本”。这种书印数稀少,在几十年后的市场上拍卖价格极高。

2018年10月11日,杨先生给我来信,表示想买一本“大字本”。

我在网上查,发现此书的“大字本”是1974年上海人民出版社出版的,现在旧书网上被炒作到3.8万元一册。我以为这个价格杨先生恐怕难以接受。

我把实情向杨先生报告,杨先生再次来信:

李昕,

请代我买一本我的书,38,000 RMB我出。

振宁

我经人介绍,终于找到一位“大字本”的藏家。我给杨先生写信如下:

杨先生:

我通过朋友找到唯一的卖主,他的《基本粒子发现简史》线装“大字本”是十几年前他本人从广东买来的,他原先有两本,已经卖了一本。这本书是线装,但是里面的纸只是一般的新闻纸,偏黑,不像我们今天用的白色胶版纸,更不是通常线装书用的宣纸。所以从品相上看,我觉得不该卖到38000元。

我和他谈到价格,他最初同意让到30000元,我说不行,他又减到28000元,我还不同意,直接告诉他是您要买,他很吃惊,连说不好意思,但是也只同意再次让到26000元。我没有答复,只是让他再想一想。

至于交易的方式,他同意当面验货成交。如果最终您有意购买,我可以约他带书到清华高等研究院,给您看过书之后,再请您做决定。如果购买就当面付款,不买就请他把书带回。您觉得这样行吗?

李昕

随后杨先生给我来电话,说这件事他不出面了,不要让卖书的人到清华高研院来。他信任我,交给我全权负责。如果我认为值得买,钱不是问题,无论什么价格,都替他先买下来再说。因为他实在太想看到这本书了。

但我顿时压力大增。因为我怕买错,一旦买错了,就是为杨先生闹一个大笑话。这可不是在拍卖会上购买拍品,在拍卖会上买,虽然也未必保真,但至少拍卖公司还会请专家对拍品的真伪和品相、价格等进行鉴定和预估;和一个藏家或书商做私下交易,没有任何专业保障。而我个人在古旧书收藏方面全无经验,办此事力不从心,完全没有底气。

于是我花了几天的时间,围绕这本书做专业咨询,我把这个“大字本”的相关图片,分别发给出版专家、当年毛泽东“大字本”编辑工作参与者、古旧书收藏家和拍卖公司的古籍鉴定专家、毛泽东研究专家,请求他们提供见解,给予帮助。随后,我给杨先生写了这样一封信:

杨先生:

今天收藏界的赝品实在太多,我们不能不提高警惕。为此我把这个大字本的照片发给多位不同领域的专家,请他们提供专业意见。

我咨询了嘉德拍卖公司的两位古籍善本专家(都是我的朋友)。他们都对线装书的拍卖有极为丰富的经验。其中一位看了照片就简单回复我一句话,说这不像给毛主席做的书,意思是说它“不真”。另一位说只凭照片难以判断真伪。假如这本书是真品,那么它的估价应该在2万元左右,三万八千显然太高了,即使压价到两万六千,也还是偏高。

我找了1974年曾经在上海人民出版社工作的两位老编辑,其中一位说,当时为毛主席做书,都是抽调最好的工人师傅来做装订,这本书的线装比较粗糙,不像是一流技术人员做的活儿。另一位老编辑则提出了更多质疑:1.他说他本人是1974年2月到上海人民出版社工作的,当时该社还没有“大字本”的排版设备。这些设备是在1974年夏天引进,他曾经参加安装调试。所以书上注明1974年1月出版,时间肯定不对。2.这本书的形式很奇怪。它用的牛皮纸封套,是当时出版社为一般高级干部印制“必读书”时使用的包装,而给毛主席印刷线装书,不用这样的牛皮纸包装。3.他们为毛主席印“大字本”,是考虑到毛主席的读书习惯的,他老人家喜欢把线装书卷起来读。但是这本书用横排版,无法卷读。4.给毛主席印书一定会选择好纸,而它用的竟然是很差的纸。这样不合逻辑。

我还请教了另两位毛泽东研究专家(两人都曾任中共中央文献研究室副主任),他们都多次出入毛泽东的藏书室,并且都写过有关毛泽东的著作多种。但是两人都没有见到过《基本粒子发现简史》的大字线装书,仅仅是从毛泽东的藏书目录里见过书名,但无缘见到实物。专家说,当时为老人家定制的大字线装本,大多是采用宣纸印刷,也有少量用新闻纸的。但是所用的新闻纸和这本《基本粒子发现简史》不同,质量要好得多,他还特地发来几张毛主席藏书的照片,让我鉴别纸张的不同。

综上所述,我认为网上这本《基本粒子发现简史》比较可疑。虽然还不能断言它一定是赝品,但是到目前为止各方面的专家无一人能够确认它就是当时上海人民出版社为毛主席定制的大字线装书,甚至无一人能够确认它和毛主席定制的那本书在装帧设计上是相似的,因为没有人见过那本书。

鉴于这种情况,我认为不宜购买此书。因为对于您来说,要买绝对不能买错。哪怕只有千分之一的可能买错,您也不宜购买。您是直接和毛主席有过接触的人,又是书的作者,并不是一般的收藏家,不是为了投资而是为了留做纪念,如果不慎买错了,必会留下极大遗憾。您说呢?

就写到这里,祝您健康。

晚 李昕 上

2018.10.25

收到这封信后,杨先生回复我:

李昕,谢谢你多方打听。我现在相信那本书是假的。不买了。再谢谢。

此事翁帆显然是知情的,接着她也用微信回复我,说:“李总,你辛苦了,这封信怎么写得像学术论文一样呀。”

我悬着的一颗心终于放下。总归,我没有为杨先生帮倒忙,把事情搞砸,堪可庆幸。

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇