《抗战家书:我们先辈的抗战记忆(增订版)》收录了张自忠、赵一曼、蔡炳炎、左权、戴安澜等40余位抗战先辈的近百封家书,讲述了这些家书背后的故事,提供了了解中国人民抗日战争的生动资料和鲜活视角。书中既有中国共产党领导下的东北抗日武装、八路军、新四军官兵的家书,也有中国军队正面战场官兵的家书,还有爱国华侨等各阶层民众的家书,反映了在国破家亡的危急关头,血洒疆场的抗日将士们不屈的民族气节,以及普通民众“位卑未敢忘忧国”的深厚情怀。

烽火连三月,家书抵万金。重读抗战家书,就仿佛走进历史,见证劫难之际无数鲜活个体的人生境遇、使命抉择,让人无法不为那些衷肠倾诉而动容,无法不被伟大抗战精神所感染。每一封家书都有一个真实感人的故事,每一张老照片都是珍贵的记录。战火硝烟消散,中华民族巍然屹立,伟大祖国日益富强,但深植于抗战家书中的拳拳家国情怀,却从未褪色。

■ 徐光耀:胜利的日子就快来了

文/张嘉纹

徐光耀,1925年生于河北省雄县段岗村。9岁上初小,上完四年级,因家贫辍学,又上了几个月私塾。不久,卢沟桥事变爆发,私塾也关了。

1938年春,八路军开进段岗村,有一个班还住进了徐家。通过近距离观察和接触,徐光耀发现,八路军是一支不一样的军队,不仅纪律严明、官兵一致,而且对老百姓和蔼可亲。这年7月,八路军从村里撤走了,徐光耀依依不舍,一心想参军。尽管父亲百般不舍,但最后在姐姐的劝说下,还是答应了。这一年徐光耀13岁。

徐光耀参加的是驻扎在雄县昝岗的八路军120师359旅特务营,从此走上了抗日前线。徐光耀随部队转战南北,参加了许多重大战斗,表现优秀,当年就加入了中国共产党。1939年秋,部队整编,成立警备旅,徐光耀从特务营进入警备旅,在锄奸科当文书。在抗战最艰苦的时候,徐光耀被分配到了宁晋县大队当特派员,在那里战斗了3年,在敌人眼皮底下活动,和死神一次次擦肩而过,取得了一个又一个胜利。

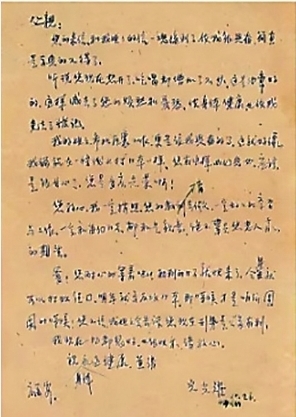

因战争形势严峻,徐光耀有好几年没有跟家里通信。1944年10月24日,他同时收到姐姐和父亲的来信,反复阅读,激动万分。姐姐对这个当八路军的弟弟深感自豪,告诉弟弟自己也参加了革命工作。两天后,徐光耀分别给父亲和姐姐回了一封信。给父亲的信就是右边的这封,虽然不长,但内涵丰富,既有浓郁的亲情表达,也有对抗战胜利的憧憬。给姐姐的回信很长,有1200多字,主要表达了对姐姐走上革命道路的欣喜之情,希望姐弟俩共同引导妹妹也参加革命。

徐光耀5岁丧母,全靠姐姐养大,与姐姐的感情最深。姐姐叫徐志民,在弟弟参军两年后,她就参加了村里的妇女救国联合会(简称“妇救会”),当上了妇救会主任,还兼任妇女自卫队长。因抗日工作成绩突出,徐志民被调到县里的临时干部训练班学习,毕业时被评为优秀学员,分配到四区抗联做妇女工作。1945年8月15日日本宣布无条件投降后,徐志民率领妇女自卫队参加了对雄县城里负隅顽抗敌人的战斗,不久被调到县武委会任自卫大队副大队长。

徐光耀的妹妹在姐姐、哥哥的影响下,也追求进步。她因崇拜姐姐,自己改名叫徐敬民,进入白洋淀,找到姐姐,参加了革命,并且加入了中国共产党。

徐光耀的父亲徐殿奎,是村里有名的木匠。他从开始不舍得儿子参军,到亲近八路军、支持抗日,思想转变是巨大的。1944年12月23日,徐光耀给父亲写了一封1600多字的长信,给父亲汇报了八路军的生活,免得父亲挂念,劝说父亲学习岳飞精忠报国的精神:“你不是常常称赞岳母的贤明吗?不是常常称赞岳飞的忠勇报国吗?现在日寇来侵犯中国,亡国大祸临在每个中国人的头上,每个中国人都应该学岳飞。父亲,你也应该学岳飞啊!况且为国抗敌是何等光荣,为人夸耀。即使牺牲了,也是流芳千古。”徐光耀继而指出,自己参加八路军,对敌抗战,既是尽忠,也是尽孝。

抗战胜利前夕,徐光耀离开了锄奸部门,到冀中十一分区(原六分区)司令部任军事报道参谋。1946年3月,调任政治部宣传科摄影记者,后到前线剧社任创作组副组长。1947年1月,到华北联合大学文学系插班学习。1948年8月,调至华北三兵团,担任《战场快报》编辑,后任新华社兵团分社记者。

1950年6月,徐光耀创作的长篇小说《平原烈火》出版,这是新中国成立后第一部反映抗战生活的长篇小说。小说讲述了在“五一大扫荡”的白色恐怖氛围下,冀中军民同仇敌忾、不怕牺牲、奋勇抗战的故事。

1950年10月底,徐光耀被选入正在筹建中的中央文学研究所学习,曾赴朝鲜战场采访8个多月,1953年他毕业于中央文学研究所。1955年调解放军总政文化部创作室任创作员。

抗战期间的火热生活在徐光耀的脑海中挥之不去,成为他创作的丰富源泉。1958年初,徐光耀在北京开始动笔创作抗战题材中篇小说《小兵张嘎》。仅仅两个多月,就完成了小说和剧本。作品发表在《河北文学》(1961年11、12月合刊)上。1963年,由徐光耀担任编剧的《小兵张嘎》被拍成电影在全国公映,引起轰动。小说和电影中聪明机智的抗日小英雄“张嘎子”被塑造得形象生动,让人印象深刻。

(长江日报记者马梦娅 整理)

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇