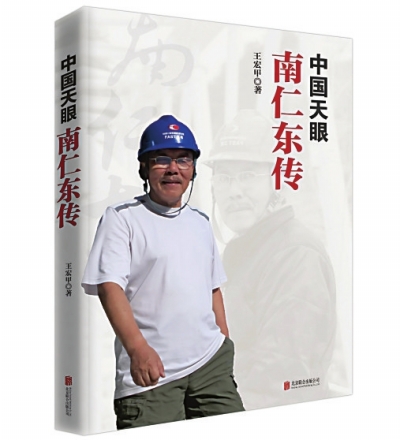

2025年秋季开学,八年级语文教材迎来了一篇令人瞩目的新增课文——《天上有颗“南仁东星”》。这篇课文以细腻的笔触,勾勒了南仁东如何从一个痴迷星空的孩子,成长为让世界瞩目的科学家。文章从“看星星”的童年往事写起,铺垫了他对宇宙的无限好奇,再到他放弃国外优渥条件回国,带领团队在贵州的喀斯特地貌中跋涉选址,最终建成“中国天眼”的壮举。这篇课文节选自长篇报告文学《中国天眼:南仁东传》,作者是著名报告文学作家王宏甲。它的入选,不仅是向一位科学家致敬,更是对科学家精神的传承。

南仁东经过22年的奋斗,终于建成“中国天眼”,一举达至该领域世界最先进。《中国天眼:南仁东传》不仅仅是一部人物传记,更是一部记录中国科技崛起的精神史诗。

这本书的价值,首先在于它真实还原了“中国天眼”从无到有的艰辛历程。南仁东在1994年提出FAST构想时,中国在天文观测领域还远远落后于世界先进水平。国际同行甚至质疑:“中国人能造出这样的望远镜吗?”但南仁东的回答是:“我们不比别人差。”他带领团队在贵州的深山里,一待就是十几年,克服了资金短缺、技术封锁、环境恶劣等重重困难,最终让“中国天眼”屹立于世界科学之巅。

其次,这本书深刻诠释了什么是“科学家精神”。南仁东的身上,凝聚着中国知识分子的责任与担当。他深知,真正的科技强国不能依赖引进,而必须掌握核心技术。正如书中所传达的,天眼是国之重器,而自力更生、艰苦奋斗,是更宝贵的国之重器。

此外,这本书还展现了中国人民的集体力量。“中国天眼”的建成,不仅是科学家的胜利,更是无数普通人的奉献。贵州的乡亲们为支持工程建设,让出土地、修路架桥,甚至自发组织起来保护工地。这种“不计功利、共克时艰”的精神,正是中华民族最宝贵的品质。

■ 从“声音较小”到“世界最大”

文/王宏甲

自古以来,人类一直生活在空气中却看不见空气,也看不见电磁波。距今一个半世纪前,英国物理学家麦克斯韦论述了电磁波的存在。后来有人发明出无线电。它能穿过枪林弹雨,能飞越高山大海,能在所有的自由空间里传播。1993年,国际无线电科学联盟(URSI)第二十四届大会在日本东京召开。专家们讨论着,该如何把无线电更充分地应用到人类生活的一切领域。

就在这个大会的一个会议厅里,另有一些人在讨论,由于地球上无线电的大量使用,越来越多的电波干扰了外太空信号的接收,再这么下去,人类会被自己发出的无线电波封锁在地球里,无法对浩瀚宇宙做更深入的探索。于是他们提出:要抓紧建造新一代功能超强的大射电望远镜。

这些人是谁?

他们是这个大会“射电天文专门委员会”的天文学家。什么是射电天文?我想可以这样表述,人类天文学可分作三大时代:用眼观天的第一时代,用光学望远镜观天的第二时代,用射电望远镜观天的第三时代。

天文学是人类最古老的自然科学,因掌握天时才有农耕时代。中国因古代天文学发达而创造了世界上最辉煌的农业文明。直到大航海时代,凝聚着中国天文智慧的罗盘,仍指引着郑和、哥伦布去打开大海之门。哥白尼、伽利略用光学望远镜观天,由此催生的科技进步竟开启了工业时代。

今属第三时代。世界各国的射电天文是怎样的状况?

英国的射电望远镜最早发现了脉冲星,有人因此获得诺贝尔奖。德国有100米口径的可转动射电望远镜。美国350米口径的射电望远镜,被评为人类20世纪十大工程之首。

在上述讨论中,射电天文先进的国家,声音就大。中国的声音较小。1993年,中国最大的射电望远镜口径只有25米。

大家都认为,造这样的超级大射电望远镜,一国难以实现,要多国联手,于是决定成立国际大射电望远镜工作组,这个工作组由美国、英国、加拿大、澳大利亚、中国、法国、德国、印度、荷兰和俄罗斯的十国代表组成。

南仁东没有参加这次国际大会,他在北京。得知情况后,他向中国科学院提出,我们要抓住这个机会,争取把“大射电望远镜”建到中国来。这可能吗?

那时没有人会想到,20多年后,一个世界最大的500米口径射电望远镜会出现在中国贵州,它标志着中国在天文第三时代又挺进到世界天文的前沿。南仁东用自己的全部生命换来了它。当然,缔造它的还有成千上万的科研人员、工人和中国悠久的文化精神,它是当今中国综合国力的体现。

(长江日报记者马梦娅 整理)

上一版

上一版

朗读

朗读 放大

放大 缩小

缩小 全文复制

全文复制 上一篇

上一篇